세금에 놀란 중산층…"나는 저소득층이다"

연봉 3450만원 넘으면 통계로는 중산층…실제론 상대적 빈곤감

도화선은 체감 중산층과 숫자상 중산층의 ‘괴리’였다. 정부는 경제협력개발기구(OECD) 기준인 중위 소득 50~150%를 근거로 중산층 최상단을 연봉 5500만원으로 정했다. 당초 증세 기준선인 연봉 3450만원도 이런 중산층 구간에 들어간다.

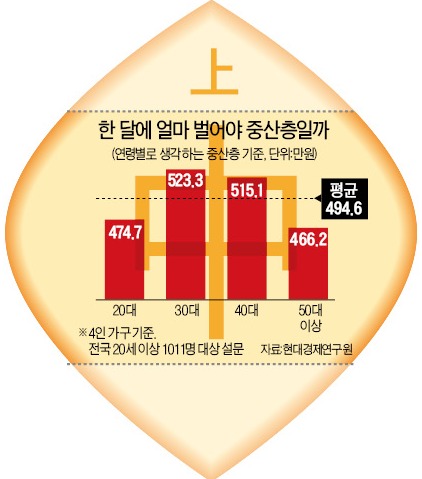

하지만 이들 ‘통계상 중산층’의 대부분은 ‘나는 중산층이 아니라 서민’이라고 강변했다. 지난해 현대경제연구원의 설문조사에 따르면 국민들은 월소득 494만원(4인 가구 기준)은 넘어야 스스로 중산층이라고 생각했다. 연봉으로 치면 6000만원은 넘어야 중산층이라는 것이다. 응답자의 50.1%는 자신을 저소득층으로 규정했다.

엄살로만 보긴 어렵다. 한국의 중산층은 외환위기 이후 눈에 띄게 자신감을 잃었다. 의사와 변호사, 고소득 전문직 등의 소득이 수직 상승한 반면 근로자의 소득은 물가 상승률 안팎에 멈춘 데 따른 소외감 때문이다. 윤희숙 한국개발연구원(KDI) 연구위원은 이를 ‘터널 효과’로 풀이했다. 편도 2차로 터널 속에서 교통이 심하게 정체돼 있다가 옆 차로 자동차만 움직이면 운전자들의 불만이 증폭된다는 논리다.

정치권은 자신들 입맛에 맞게 세금폭탄론을 확대 재생산하며 민심을 흔들었다. ‘국민 대다수는 중산층이 아니라 서민’이라는 ‘서민 이데올로기’는 이번에도 막강한 영향력을 떨쳤다. 사회 갈등의 완충지대로서 중산층의 역할, 다시 말해 복지 확대를 위해 연 16만원 정도의 세금 부담은 감수해야 한다는 목소리는 찾아보기 어려웠다. 이번 세법 개정 파동은 유난히 갈등에 취약한 한국의 계층구조, 무분별한 복지 공약이 야기한 세금 불감증을 재확인시켰다는 점에서 씁쓸한 뒷맛을 남겼다.

김유미 기자 warmfront@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] IMF, 한국 성장률 전망 2.3% 유지…하향 조정 가능성](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36438037.3.jpg)

![르세라핌, 美서 라이브 '대참사'…'K팝 아이돌' 논란 터졌다 [이슈+]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36438208.3.jpg)