"서울-세종-부산 오가느라 1주일에 사흘은 KTX서 보낼 판"

금융허브 10년 허송세월…"홍콩서도 철수 할 판인데…"

외국계 금융사 유치 지지부진…대형IB 육성 계획도 '시들'

금융을 산업으로 인정않는 한 '동북아 허브' 전략은 공염불

내년 9월 부산 금융중심지 조성을 위해 서울에서 부산으로 옮기는 한 금융공기업 직원에게 ‘금융허브론’에 대한 의견을 묻자 냉소적으로 돌아온 반응이다. 이 관계자는 “허황된 금융허브론 때문에 핵심 인력들이 회사를 떠나고 있다”고 주장했다.

◆시들어 버린 ‘장밋빛 환상’

빛바랜 금융허브의 꿈이 한국 금융업 발전에 오히려 족쇄가 되고 있다. 한국에 홍콩 및 싱가포르와 어깨를 나란히 하는 동북아 금융허브를 조성하겠다는 꿈은 애초부터 실현 가능성이 낮았다는 게 전문가들의 공통적인 의견이다. 외환시장의 개방성, 자본시장의 깊이, 인력의 질 등에서 너무나 차이가 나는 탓이다.

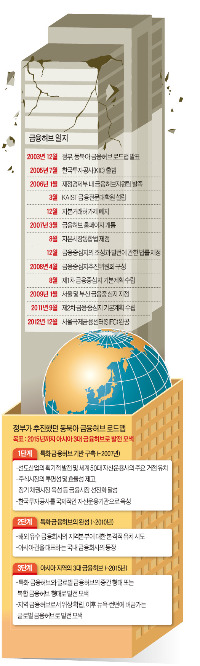

한국을 ‘동북아 경제중심지’로 만들겠다는 구상을 정부가 처음으로 공표한 것은 2002년 1월 김대중 정부의 연두교서였다. 이것이 ‘금융중심지’로 방향을 튼 것은 노무현 정부부터다.

글로벌 금융위기가 닥치면서 꿈은 멀어졌다. 윤창현 금융연구원장은 “금융산업을 ‘키워야 하는 주력산업’으로 봤는데, 글로벌 투자은행(IB)들이 만든 파생상품이 위기의 진원지로 지목받으면서 이들이 소비자를 속인다는 시각이 퍼졌다”고 설명했다.

2007년 제정된 ‘금융중심지의 조성과 발전에 관한 법률’은 지금도 공무원들을 옥죄고 있다. 금융위원장을 위원장으로 하는 ‘금융중심지 추진위원회’가 여전히 반기에 한 번 회의를 연다. 하지만 회의에서 다뤄지는 사안은 불완전판매를 막아 금융소비자 보호를 강화하겠다는 것이 고작이다. 한국형 토빈세 도입까지 거론되는 마당에 금융시장을 더 개방하자는 주장도 힘을 잃었다. 금융허브 홈페이지(www.fnhubkorea.kr)에는 지난해 단 두 건의 글이 올라왔다.

◆외국계 유치 힘들고…대형IB 실적도 ‘제로’

대형 IB를 만든 다음 글로벌 금융회사와 경쟁시킨다는 구상도 진전이 없다. 규제가 더디게 풀리고 있어서다. 대형 증권사에 기업대출 등 핵심 IB업무를 허용하는 내용의 자본시장법 개정안은 지난 4월 말에야 국회를 통과했다. 한국형 헤지펀드도 2011년 12월에야 허용됐다.

한 외국계 IB 관계자는 “한국 금융은 모든 게 규제”라며 “IB가 성공하려면 증권사들이 창의적인 상품을 만들어야 하는데 모든 상품이 심사를 받아야 하고 만들고 나면 모두 따라하니 차별화가 되지 않는다”고 지적했다.

◆“금융허브, 차라리 포기선언을”

금융업을 개별적인 산업으로 보지 않고 제조업을 지원하는 도구로 보는 시각을 버리지 않는 한 금융허브 전략이 성공하기는 어렵다는 게 관계자들의 공통된 지적이다. 박병원 은행연합회장은 “정부가 금융허브를 만들겠다고는 했지만 실현을 위한 각오가 돼 있지 않은 상황”이라고 평가했다. 그는 “두바이는 국제금융센터에 영국법을 그대로 적용하는 방식으로 금융허브를 구현했다”며 “수업료를 내고 위험을 감수해야 시장을 파고들 수 있는 것 아니냐”고 지적했다.

기획재정부 관계자는 “한때는 금융허브 심의관이 자본시장 중심의 금융허브 전략을 총괄했는데, 이명박 정부 들어 금융을 해외 원자력발전소 수주를 위한 수단으로 취급하게 됐다”며 “금융소비자보호가 강조되면서 그나마 있던 규제완화 기조도 흔들리고 있다”고 인정했다.

여기에 증권사 보험사 등 제2금융권 대주주까지 적격성 심사를 하겠다는 경제민주화 법안들은 금융산업 성장의 또 다른 걸림돌로 작용하고 있다. 이런 상황에서 정부가 금융허브 전략을 포기하지도, 적극 추진하지도 않는 것은 금융산업 전체의 경쟁력을 갉아먹는 일이라는 지적이 나온다. 차라리 금융허브 전략을 과감히 포기하고 국내 현실에 맞도록 금융산업을 육성해야 한다는 주장이다.

이상은/박신영/조진형 기자 selee@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[단독]하이브 키운 '멀티 레이블'이 제 발등 찍었다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.33877838.1.jpg)