'빚더미의 덫'…유럽, 재정위기 재발하나

그리스 국채금리 11%·스페인도 5% 넘어

ECB, 뾰족한 수 없어…세계경제 '빨간불'

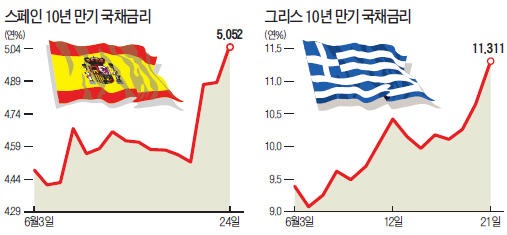

스페인의 10년 만기 국채금리는 24일(현지시간) 연 5.05%로 지난 5월3일 4.01%에서 1%포인트 넘게 급등했다. 그리스는 연합정부 분열설이 확산되면서 위험 수위인 연 10%를 넘어섰다. 이탈리아는 이날 연 4.914%를 기록, 5월 초 3.7%대에서 1.2%포인트나 올랐다.

영국 일간 텔레그래프는 이날 이탈리아 은행 메디오방카의 보고서를 인용해 이탈리아가 경제위기 심화로 6개월 안에 구제금융을 신청할 가능성이 제기됐다고 보도했다. 주된 이유는 Fed가 유동성을 줄이겠다고 선언한 것이다. 달러 트레이드로 유럽에 투자한 자금들이 달러 가치가 오르자 돈을 빼고 있다. 마리오 드라기 유럽중앙은행(ECB) 총재의 말발이 먹히지 않는 것도 한 요인이다. 드라기 총재는 최근 자산유동화증권(ABS) 매입 등 ‘비(非) 전통적’ 정책을 쓰는 것을 검토하겠다고 했지만 시장은 거의 반응하지 않았다.

유럽의 국채금리 상승은 다른 국가들보다 경제에 심각한 영향을 미친다. 빚이 많기 때문이다. ECB에 따르면 유럽 재정위기 국가인 PIIGS(포르투갈, 이탈리아, 아일랜드, 그리스, 스페인)의 2014년 말까지 만기 도래 채권 규모는 4000억유로가 넘는다. 이론상 국채금리가 1%포인트 오르면 이자 부담이 40억유로(약 6조원) 늘어난다. 실물경제에 쓸 돈을 이자비용으로 내야 한다는 얘기다. 단기 악재도 겹쳤다. 파이낸셜타임스에 따르면 미국은 이번 주말 990억달러 규모의 신규 국채 발행을 앞두고 있다. 한정된 국채시장의 돈이 미국 쪽으로 몰릴 가능성이 높다.

상황을 변화시킬 호재도 없다. 국채금리를 낮추려면 ECB가 시장에 영향을 줄 만한 재정·통화 정책을 써야 한다. 유로라는 기축통화를 쓰는 만큼 이론상 돈을 찍어낼 수는 있다. 하지만 ECB가 파격적인 정책을 내놓을 가능성은 낮다는 게 전문가들의 중론이다. 미할라 마르구센 소시에테제네랄 글로벌경제팀장은 “ECB가 지난해 발표한 단기국채무제한매입(OMT) 정도의 양적완화 정책을 다시 내놓을 가능성은 없다고 봐도 좋다”고 말했다.

김득갑 삼성경제연구원 연구위원은 “스페인을 기준으로 10년 만기 국채금리가 연 6%를 넘어가면 세계 경제에 다시 한 번 빨간불이 켜질 것”이라고 전망했다.

남윤선 기자 inklings@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[포토] 캠핑장 간 삼성…“이동식 스크린으로 영화 봐요”](https://img.hankyung.com/photo/202404/AA.36471941.3.jpg)

![넷플릭스, 가입자 순증 꺾였다…악재 쏟아진 기술주 [글로벌마켓 A/S]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/B20240419072033320.jpg)

![[단독] "경영보다 돈"…아워홈 매각 손잡은 남매](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36472890.1.jpg)