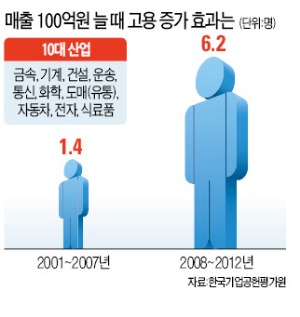

매출 100억 늘때 국내 일자리 6.2명 창출…'고용없는 성장' 틀렸다

금융위기 전엔 1.4명 불과

생산성은 임금 상승 못미쳐

이상규 경희대 경영학부 교수는 13일 서울 태평로 프레스센터에서 열린 ‘2013 한국기업 국가·사회 공헌도 콘퍼런스’ 주제발표에서 “기업의 매출이 늘면 급여도 높아지게 마련이지만 금융위기 이후 1인당 급여 변화가 노동 생산성 변화에 기초하지는 않은 것으로 나타났다”고 말했다. 이 교수는 한국기업공헌평가원, 한국공인회계사회와 공동으로 2001년부터 2012년까지 1800여개 상장사의 사업보고서(개별 기업 기준) 데이터를 활용해 1인당 매출과 급여 탄력성 간 상관관계를 분석했다.

조사 결과 전자 자동차 유통 화학 통신 등 국내 간판 업종에서 1인당 매출과 급여의 상관관계가 2008년 금융위기를 기준으로 플러스(+)에서 마이너스(-)로 돌아섰다. 음의 상관관계란 한 쪽이 증가할 때 다른 한 쪽이 감소했다는 것을 뜻하며 결국 생산성과 급여가 반대로 움직였다는 의미다.

이 교수는 “금융위기 여파에 따른 경영 환경 악화로 주요 업종에서 생산성이 떨어졌는데도 임금은 그만큼 하락하지 않는 하방 경직성을 보였거나 오히려 임금이 오른 데 따른 결과”라고 분석했다. 금융위기 이후 강성 노조의 목소리가 여전한 데다 복지 요구가 높아지면서 기업들이 생산성을 기준으로 임금을 결정하지 못해 빚어진 현상으로 풀이할 수 있다.

이번 조사에서는 기업의 매출 증가가 일자리 창출로 이어진 것으로 분석돼 한국 경제가 ‘고용 없는 성장’ 시대에 진입했다는 주장은 근거가 약한 것으로 드러났다. 10대 업종에 속한 기업들은 금융위기 이후 평균 매출이 100억원 늘어날 때마다 6.2명의 일자리가 생겼다. 금융위기 전인 2001~2007년에는 1.4명에 그쳤다.

연결 기준이 아닌 개별 기업 기준 사업보고서를 토대로 분석한 만큼 늘어난 일자리는 대부분 국내에서 생긴 것으로 해석할 수 있다는 게 기업공헌평가원 측의 설명이다.

특히 연구개발(R&D) 투자가 공장 증설 등 설비투자보다 고용과 매출 확대에 효과가 더 컸다. 이 같은 분석대로라면 박근혜 정부가 주창하는 창조경제가 일자리 창출 등 경제를 활성화하는 데 기여할 수 있을 것이라는 추론이 가능하다.

박해영 기자 bono@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)