"런던 턱밑까지 쫓아왔다"…전세계 슈퍼리치 휘어잡은 파리

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

2024 아트바젤 파리 현장 리포트

'파리 플러스' 이름 떼고 아트바젤로 새출발

초현실주의 대작 등으로 프리미엄화

개막 첫날부터 100억원대 작품 판매

'파리 플러스' 이름 떼고 아트바젤로 새출발

초현실주의 대작 등으로 프리미엄화

개막 첫날부터 100억원대 작품 판매

16일(현지시간) 아트바젤 파리가 베일을 벗자 세계 미술계는 "파리가 런던을 턱밑까지 추격했다"고 입 모아 말했다. VIP 개막일인 첫날부터 높게는 100억원대에 이르는 고가 작품들이 불티나게 팔려나갔다. 프리즈 런던이 상대적으로 대중적인 작품을 위주로 소비자를 공략했다면, 아트바젤 파리는 굵직한 대작으로 차별화를 꾀했다는 평가다.

'유럽의 미술 수도' 자리를 차지하기 위한 런던과 파리의 싸움은 예견된 일이었다. 올해 아트바젤 파리는 '파리 플러스 파 아트바젤'이란 번잡한 이름표를 떼고 일찌감치 새 출발을 알렸다. 스위스 바젤-홍콩-마이애미로 이어지는 아트바젤의 영향력과 문화도시 파리의 이름값을 업고 글로벌 슈퍼리치들을 겨냥하고 나섰다.

명칭만 바뀐 것이 아니다. 파리시는 지난 2020년부터 5억4100만 유로(약 8000억원)를 들여 리모델링한 '그랑 팔레'를 이번 행사를 위해 통째로 내줬다. 올해 아트바젤 파리엔 지난해보다 27% 늘어난 42개국 195개 갤러리가 참가했다. 국내 화랑으로선 국제갤러리가 유일하다.

'큰손'들의 행선지도 파리로 쏠렸다. 두 행사의 태생적인 차이가 이유 중 하나다. 프리즈가 런던의 미술 골목에서 자생한 아트페어라면, 아트바젤은 스위스의 컬렉터 몇몇이 작품 정보를 공유한 데서 출발했다. 미국에서 온 한 컬렉터는 "런던이 보장된 맛의 '스테이크'라면 파리는 '개구리 다리'"라며 "별미를 찾는 부자들이 대체로 파리를 택했다"고 말했다.

'박물관급' 대작 줄줄이 완판

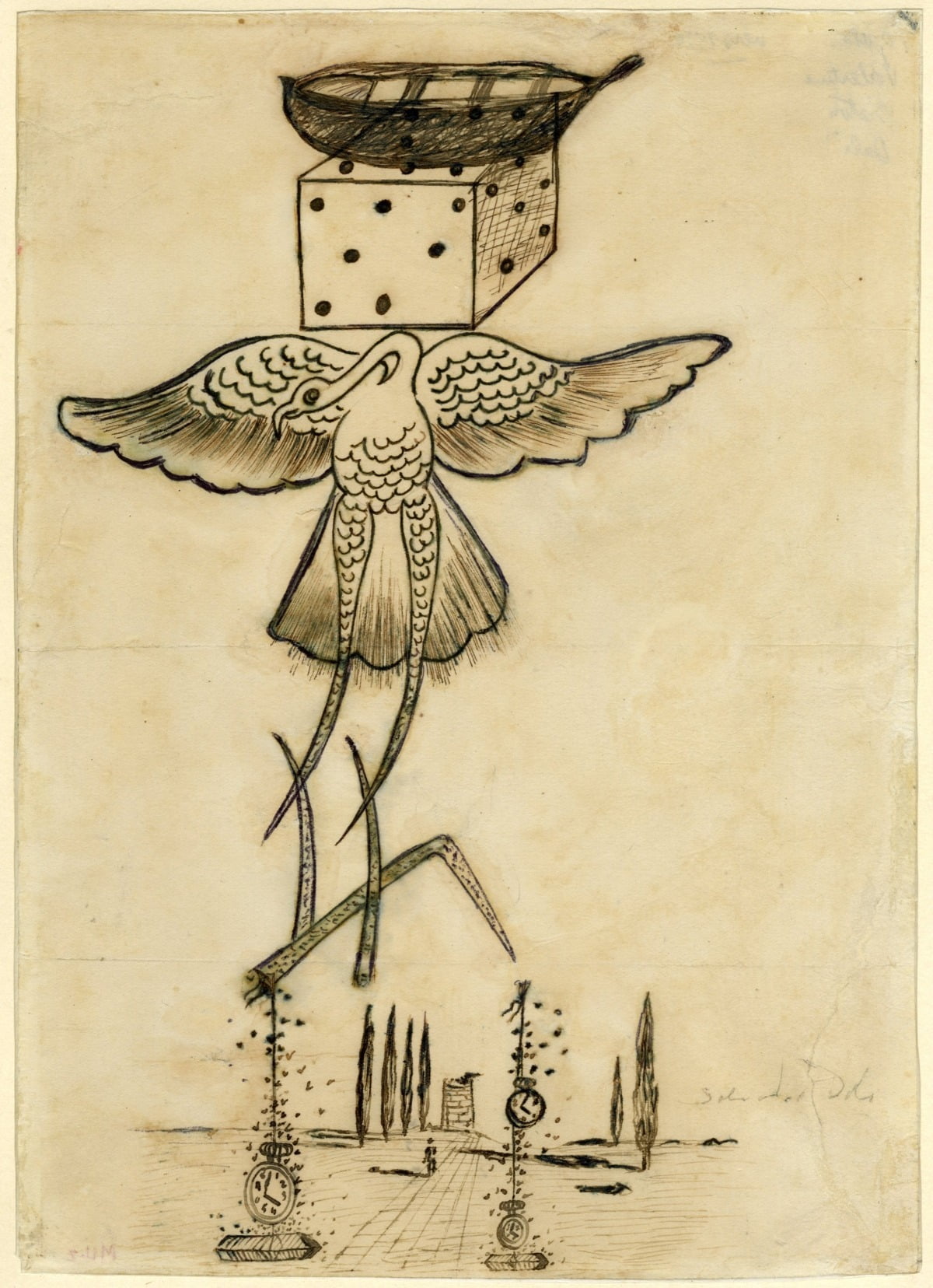

이번 아트바젤 파리의 키워드는 '초현실주의'였다. 1924년 프랑스 시인 앙드레 브르통이 주창한 <초현실주의 선언>의 100주년을 기념한 기획이다. 행사장 한쪽 복도는 초현실주의 거장들의 작품들로 채워졌다. 살바도르 달리, 르네 마그리트 등 교과서에 실릴 법한 대작들도 여럿 보였다.

화랑들의 판매 전략도 '고급화'에 치중했다. 국제갤러리는 박서보, 하종현 등 작품 가격대가 상대적으로 높은 단색화 작품들을 입구에 배치했다. 현대미술을 메인에 걸었던 프리즈 런던 때와 다른 모습이었다. 타데우스 로팍의 로버트 라우젠버그, 갤러리 1900-2000의 호안 미로 등도 관람객의 발길을 오래 붙잡았다.

![[왼쪽] 박서보 <Écriture No. 220701> [오른쪽] 하종현 <conjunction 23-71> /국제갤러리 제공](https://img.hankyung.com/photo/202410/01.38334082.1.jpg)

한국 작가를 찾는 수요도 눈에 띄었다. 국제갤러리는 이우환의 '조응'(2022)을 약 108만달러(14억7000만원)에 팔았다. 페로탕갤러리에 걸린 이배의 '붓질' 회화는 12만달러(1억6000만원)대에 주인을 만났다. 페로탕갤러리 관계자는 "이배 작품에 수요가 몰려서 어떤 고객한테 팔아야 할지 고심했을 정도"라고 했다.