'원로 교수' 소설가 2인…“20대에 작가 됐으면 이런 작품 못 썼을 것”

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

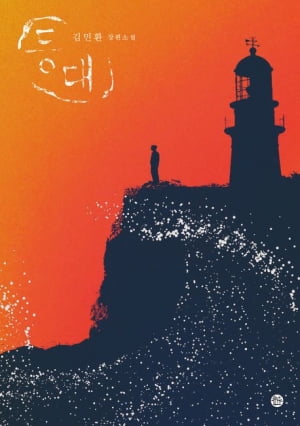

장편소설 <바이마르에서 무슨 일이>를 펴낸 안삼환 서울대 독어독문학과 명예교수(79)가 28일 서울 마포구 서교동 한 카페에서 열린 출간 간담회에서 이렇게 말했다. 같은 솔 출판사를 통해 장편소설 <등대>를 출간한 김민환 고려대 미디어학부 명예교수(78)도 옆에 함께 했다.

학계에 뚜렷한 족적을 남긴 두 원로 교수는 소싯적부터 소설가가 되는 게 꿈이었다. 얼떨결에 교수가 됐고, 학문에 매진하다 보니 꿈을 이루지 못했다. 정년 퇴임 후 꿈을 되살려 소설가에 도전했다. 두 사람은 2021년 각각 첫 소설을 발표했다. 이번이 두 번째 장편소설이다. 공교롭게도 <바이마르에서 무슨 일이>와 <등대> 모두 동학의 ‘개벽 사상’을 주제로 했다. 올해는 수운 최제우 탄생 200주년이자, 동학농민혁명 130주년이 되는 해다. 두 사람은 “의논하지 않지 않았다”며 “같은 주제로 책을 쓴 건 우연”이라고 했다.

“제가 독문학자라 독일 사람들을 많이 만났습니다. 다들 물어요. 한국에는 어떤 사상이 있느냐고요. 공부가 부족해서 그동안 몰랐는데 수운 최제우 선생이 쓴 <동경대전> 등을 읽고 동학이라고 확신하게 됐습니다.”

안 교수는 “원효 이야기도 꺼내 봤지만 그건 결국 인도에서 나온 불교 이야기가 아니냐고 외국인들이 얘기한다”고 했다. 퇴계나 율곡의 사상도 마찬가지였다. 반면 모든 인간은 평등하게 태어났다고 말하는 동학은 한국 고유의 사상이라 할만했다.

안 교수는 지난해 5월 바이마르에 다녀왔다. 독일에 가서 오히려 한국적인 이야기를 써야겠다고 느낀 그는 1년 만에 이 소설을 써냈다. 그는 “사흘에 한 번씩은 저녁 8시부터 새벽 3시까지 쓸 정도로 나이 든 것을 잊고 집중해 쓴 작품”이라고 했다.

1894년 동학농민운동 중에 소안도에 들어온 동학 접장 나성대는 그곳에서 동학군을 길러냈다. 그 일원이 소설에도 나오는 실제 인물 이준화다. 군산에서 쌀을 싣고 일본으로 나르던 뱃길에 있던 좌지도의 등대를 파괴하는 일을 했다. 소설은 소안도 서당 훈장들이 치열하게 논쟁하며 점차 동학을 이해하고 받아들이게 되는 과정까지 그려낸다.

한국에서 동학 정신은 언제부터인가 사라졌다. 그 자리를 채운 것은 서구에서 흘러들어온 이념들이다. 이를 둘러싸고 대립도 커졌다. 김 교수는 “해방 이후 좌우로 나뉘고, 전쟁으로 엄청난 살상이 일어나고, 지금도 좌우가 공생하며 싸우고 있다”며 “이쯤에서 동학으로 돌아가 주인 된 나, 주인 된 백성, 주인 된 민족이 되는 길이 뭔가를 다시 한번 생각해봐야 한다”고 말했다.

안 교수가 독문과에 들어간 건 소설을 쓰기 위해서였다. 62학번이다. 이청준, 김승옥보다 두 학번 아래다. 실제로 학교에서 그 둘을 만났다. 같이 작품도 써보려 했지만, 독일 유학을 가게 되면서 무산됐다. 안 교수는 “생각해보면 이것도 저의 역사적 역할이 아닐까 한다”고 했다. “20대에 작품을 썼다면 저는 이청춘의 <당신들의 천국>이나 김승옥처럼 당시 젊은이들의 감수성을 그린 작품 비슷한 걸 썼을 거예요. 어떻게 소설가는 됐겠지만 지금과 같은 작품을 못 썼을 겁니다.”

문학평론가인 임우기 솔 출판사 대표는 “동학농민운동을 전쟁소설로 다룬 작품들은 있었지만 사상적인 면을 새로운 차원에서 펼쳐낸 소설은 별로 없었다”며 “두 분은 연세가 있는 노작가지만 한국 문학에서 새로운 시도를 했다는 점에서 중요한 의미가 있다”고 말했다.

임근호 기자 eigen@hankyung.com

![조선 왕릉 첫번째 '파묘'는 신덕왕후에 대한 이방원의 복수 [서평]](https://img.hankyung.com/photo/202405/01.36851372.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)