부조리 고발에 예술인생 건 '기득권' 백인 남성...윌리엄 켄트리지 전

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

[arte] 박신영의 런던통신

로열 아카데미 오브 아트 (이하 RA)에서 윌리엄 켄트리지(William Kentridge, 1995-) 대규모 개인전이 개최됐다.그의 예술은 목탄화, 판화, 영상 애니메이션, 퍼포먼스, 동양화 등 다양한 장르를 폭넓게 아우른다. 그의 예술 장르를 관통하는 메시지는 주로 남아공에서 자행된 인종 차별과 학살에 대한 것이다.

그는 앞서 한국 관객과 국립현대미술관과 아모레퍼시픽 미술관에서 만난 바 있기에 어쩌면 한국 독자들에게도 익숙한 작가일지도 모른다.

이번 전시는 윌리엄 켄트리지의 지난 40년간 작품을 한 번에 관람할 수 있던 전시인 만큼 전시기간 내내 수많은 관람객으로 전시장이 붐볐다.

윌리엄 켄트리지가 익숙하지 않은 독자는 그를 흑인 예술가로 오해할 수 있다.

하지만 놀랍게도 그는 19세기 말 러시아제국의 유대인 학살을 피해 아프리카에 정착한 백인 유대인 남성이다.

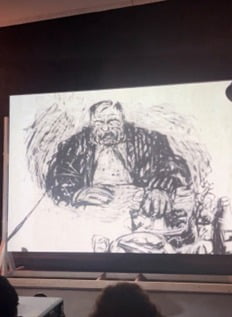

전시장을 들어서자 관객을 맞이한 작품은 그의 초기 목탄화였다.

간혹 빠른 속도감이 느껴지는 드로잉은 마치 움직이는 애니메이션처럼 보이고도 했다. 전시를 감상하는 내내 아파르트헤이트의 후유증과 트라우마로 고통받는 남아프리카 공화국의 삶을 성찰해 볼 수 있었다.

그가 제작한 애니메이션은 이번 전시의 하이라이트라 해도 과언이 아니다.

혹자는 ‘현대 애니메이션처럼 깔끔하게 정리되지도, 매끄럽지도 않은 이 거친 영상이 왜 전시의 하이라이트인가?’라고 반문할 수 있다.

하지만 그의 영상작품은 작가의 예술적 가치와 색을 가장 짙게 담고 있다는 점에서 관객을 집중시켰다. 그의 애니메이션은 목탄 드로잉을 그리고 지우는 과정을 담은 스톱 모션이다.

쉽게 말해 A 화면에서 B 화면으로 전환되기까지의 이미지는 전부 단 한 장의 종이에서 일어난 연속적 드로잉이다. 그래서인지 영상은 마치 작가가 그림을 그리는 동안 어깨 너머로 그 과정을 훔쳐보는 듯한 느낌을 줬다.

약 7분 길이의 영상에 적게는 20장, 많게는 60장의 드로잉이 사용되는데, 영상에 촬영된 드로잉들은 영상을 관람하기 전 전시장에 별도로 전시되었다.

재료에 익숙하지 않은 독자를 위해 짧게 설명을 남기자면, 목탄으로 선을 그으면 잘 번질 뿐만 아니라 한번 그어진 선은 아무리 정성스럽게 그것을 지우더라도 흔적을 남기게 된다.

그리고 이러한 지점이 종종 목탄의 단점으로 꼽히곤 한다.

번짐이 쌓이고 흔적이 겹쳐짐에 따라 화면의 밀도가 차올랐다.

완벽하게 사라지지 않은 목탄이 지나간 흔적은 드로잉에 역동적인 운동감을 더했고 한 화면에서 시간이 흘러가는 과정을 기록했다.

목탄과 종이라는 간단한 재료만으로 즉흥성, 시간성, 운동성을 밀집시킨다는 것이 놀라움을 자아내는 부분이다.

전시 전반에 걸쳐 다양한 작업의 출발점을 볼 수 있었기에 어떠한 모티브와 이해를 바탕으로 작품을 구상했는지 살필 수 있었다.

전시의 흐름은 회화에서 조각 그리고 무대 및 공간 연출로 이어졌다.

시대순이라고 할 수는 없으나, 그의 관심사가 ‘인종과 차별’이라는 주요 메시지 아래 어떻게 가지를 뻗쳐 나갔는지 알 수 있었다.

이번 전시에서 다양한 장르에 걸쳐 수많은 작품을 선보인 다작 작가로서의 켄트리지를 만날 수 있었다.

‘과연 40년이라는 시간 동안 정말 이 정도의 작업이 가능한가?’라는 생각이 들었을 정도다.

이는 그가 정말로 예술적 행위를, 작업을 만드는 것을, 그리고 새로운 매체에 도전하는 것을 사랑한다는 점을 면밀히 보여주는 지점이라 할 수 있다.

마지막 전시장에서는 켄트리지의 무대 연출 능력을 엿볼 수 있었다.

이곳은 2019년 로마 델로페라에서 초연된 켄트리지의 실내 오페라 <시빌을 기다리며 (Waiting for the Sibyl)>를 원작으로 제작된 단편 애니메이션 <시빌 (Sibyl)>을 상영하기 위해 RA의 디자이너들이 켄트리지와 협업해 오페라 무대를 재현한 공간이라고 한다.

그의 예술이 삶과 죽음, 기억과 망각, 운명에 대한 인간의 믿음과 미래를 예측하고자 하는 인간의 욕구 등으로까지 확장되었음을 느낄 수 있는 대목이었다.

흔히 우리는 제국주의적 지배를 지나간 역사로 바라보거나, 탈식민주의를 극복해야 할 하나의 담론으로 여기곤 한다.

하지만 여전히 인종 차별이 유효하며, 새로운 유형의 지배와 피지배의 구조를 반복하는 사회를 살아간다는 사실을 부정할 수 없다.

윌리엄 켄트리지의 작품은 사회의 문제의식을 끊임없이 고발하고 사고하게끔 만든다.

그래서 켄트리지의 작업은 정치적이라 할 수 있다.

그의 작품들은 정치적 사고를 장려하고, 모든 종류의 억압에 의문을 제기하며, 자신을 구성한 경험과 이야기를 전시장이라는 공적인 공간에서 이야기하기 때문이다.

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)