침체 국면에도 2~3%대 실업률

기존 경제이론으론 설명 안돼

고령화로 노동인구 갈수록 줄어

코로나로 이민자 유입도 막혀

日 '잃어버린 30년' 수순 우려

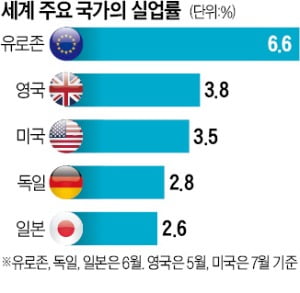

이런 상황은 미국만의 일이 아니다. 유럽연합(EU) 경제대국인 독일은 2분기 GDP 증가율이 0%로 잠정 집계됐다. 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 발생한 에너지 대란 때문이다. 하지만 6월 실업률은 2.8%로 40년 만에 최저치를 기록했다. 독일을 포함한 유로존(유로화를 쓰는 19개국)의 실업률은 6월 6.6%로 관련 통계가 집계되기 시작한 이후 가장 낮았다.

일본의 지난 6월 실업률도 2.6%로 선진국 경제 중에서도 손꼽히는 수준으로 낮다. 뉴질랜드도 1분기 GDP가 역성장했지만 실업률은 3.3%에 불과하다. 영국의 5월 실업률은 3.8%였다.

이 같은 현상은 2008년 글로벌 금융위기 이후 나타난 ‘고용 없는 회복(jobless recovery)’과는 정반대다. 글로벌 금융위기 뒤 미국, EU 등의 경제가 성장세로 돌아섰음에도 실업률은 수년 동안 계속 높았다.

경제학자들은 노동인구 감소를 핵심 원인으로 지목하고 있다고 WSJ는 전했다. 선진국 대부분 출산율이 떨어지면서 젊은 노동인구가 줄었다. 상대적으로 수가 많은 고령 근로자는 은퇴하고 있다. 여기에 코로나19에 따른 이동 제한 조치로 이민자까지 감소했다. 2020년 2월 이후 영국에서 55만 명, 미국 50만 명, 독일 35만 명가량의 근로자가 줄었다.

미국은 도널드 트럼프 대통령 시절 이민제한 정책을 펼친 영향도 있다. 코로나19에 감염될 가능성을 우려하는 근로자와 자녀 양육에 집중하길 원하는 부모들의 노동시장 이탈도 많았다. 이 때문에 미국 중앙은행(Fed)을 비롯한 각 선진국 중앙은행이 물가를 잡기 위해 기준금리를 가파르게 올린다고 해도 실업률이 급등할 가능성은 크지 않다는 전망이 나온다. 근로자 수 자체가 부족하기 때문이다.

WSJ는 일본의 사례를 볼 때 앞으로 몇 년 동안은 선진국에 저성장과 낮은 실업률이 이어질 수 있다고 내다봤다. 1990년대부터 이어진 일본의 ‘잃어버린 30년’ 동안 평균 경제성장률은 0.8%였지만 실업률은 5.5%를 넘기지 않았다. 로런스 볼 존스홉킨스대 교수는 “근로자와 구직자가 부족하면 경제 성장이 부진해도 실업률은 낮을 수 있다”고 말했다.

WSJ는 낮은 실업률이 반드시 경제에 이로운 요소는 아니라고 진단했다. 일본은 실업률이 낮다 보니 근로자들이 신산업으로 이동할 유인이 떨어졌고, 그 결과 일본 경제 전체의 혁신 동력이 약해졌다는 분석이다.

이고운 기자 ccat@hankyung.com