사후에야 유명해진 예술가들이 없지는 않지만, 마이어처럼 극적인 사례는 드물다.

20세기 미국 사진의 역사를 고쳐 쓰게 만든 사건은 2007년 미국 시카고의 한 경매장에서 비롯한다.

역사책을 쓰고 있던 26살 청년 존 말루프는 경매로 산 사진 상자를 살펴보다 보물을 갖게 됐다는 걸 깨닫는다.

상자에는 무명 사진가가 촬영한 네거티브 필름이 가득 들어 있었다.

특별한 사진임을 직감한 그는 이후 경매 등을 통해 마이어의 사진과 필름을 계속 사들였다.

그는 작품을 팔기 위해 마이어의 사진 20장을 골라 사진 공유 사이트 플리커에 올렸다.

이 사진들은 입소문을 타고 세계로 퍼졌으며 미국 주요 언론들의 찬사를 끌어냈다.

마이어의 감춰진 재능과 삶을 알리고자 말루프는 다큐멘터리 제작에 나섰다.

2014년 완성한 영화 '비비안 마이어를 찾아서'는 이듬해 아카데미상 다큐멘터리 부문 후보작에 선정됐으며 마이어의 작품 가격은 치솟았다.

말루프와 또 다른 구매자인 제프리 골드스타인이 사들인 마이어의 작품은 14만 점이었지만, 인화한 사진은 5%에 그쳤고 현상도 하지 않은 필름도 30%를 차지했다.

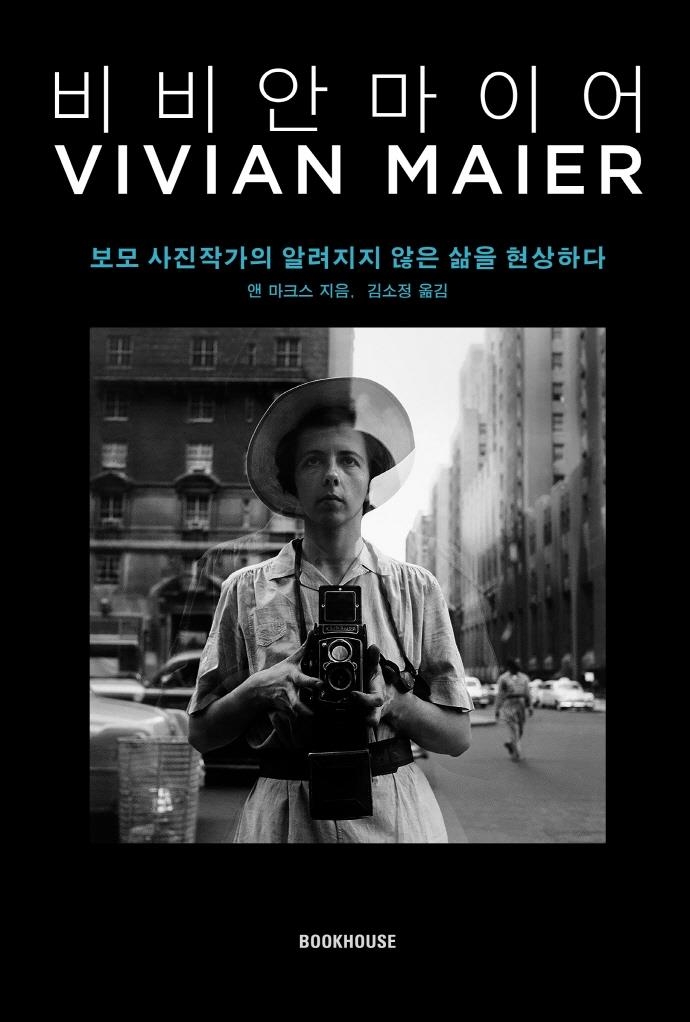

20대 중반 이후 줄곧 보모로 일했던 마이어는 카메라를 들고 거리에 나가 사진을 찍었다.

정식으로 사진 교육을 받지 않았지만, 그의 작품은 당대 거장들과 비교됐다.

가디언은 "비비안 마이어는 로버트 프랭크, 다이앤 아버스와 같은 이름에 견줄 만하다"고 했다.

마이어는 거리의 쇼윈도나 유리, 거울에 비친 자신의 모습도 자주 찍었다.

작가로서의 삶을 숨겼던 그는 역설적으로 '셀피(Selfie)의 원조'로 여겨지기도 한다.

'카메라를 든 메리 포핀스'라는 별명도 붙었다.

보모라는 직업 때문이기도 하지만, 아이들의 아름다운 순간을 잘 포착하는 능력 때문이다.

그가 직접 인화한 빈티지 작품과 미공개작을 포함한 사진 270여 점, 그가 사용했던 카메라와 소품, 영상 자료 등을 만나볼 수 있다.

특히 이번 전시에선 비비안 마이어가 1959년 필리핀, 홍콩, 태국, 말레이시아, 싱가포르, 인도 등을 여행하며 촬영한 사진들이 처음으로 공개된다.

미국 대기업 임원 출신인 앤 마크스는 프랑스 시골 마을과 뉴욕의 문서 보관소 등을 뒤지며 마이어와 관련한 기록을 샅샅이 훑고, 14만 장에 이르는 아카이브에 접근할 권한을 받아 비밀에 싸인 작가의 생애를 기록했다.

저자는 끈질긴 추적 끝에 복잡하게 얽힌 가족사를 밝혀낸다.

가족의 굴레에서 벗어나기 위해 비밀스러운 삶을 유지했고, 독립적으로 살기 위해 이 집 저 집을 전전하는 보모 일을 감수했으며 그 와중에도 카메라를 놓지 않았던 한 용감한 여성의 이야기를 들려준다.

!["여행객 4명 중 1명은 한국인"…한국인 셰프까지 영입했다 [인터뷰]](https://img.hankyung.com/photo/202411/01.38727411.3.jpg)