선진국이라고 착각하는 이들이

'산업정책 무용론' 쉽게 얘기

한은도 독자적 금리정책 한계

Fed와 공조 필요한데

선제 대응하려다 경기에 찬물

'어깃장 중앙은행' 안 되길

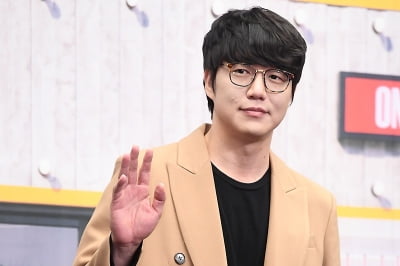

최중경 한미협회장·전 지식경제부 장관

냉정하게 보면 이제나 그제나 대한민국은 기술 후진국이다. 박정희 시대에는 선진국 기술을 적용해 물건을 만들어 냈지만 지금이라고 해서 독자 기술로 물건을 만드는 것은 아니다. 그때와 지금의 차이가 있다면, 박정희 시대에는 저급 기술을 소화해 냈고 지금은 고급 기술을 소화해 낸다는 것뿐이다. 독자 기술이 전혀 없다는 얘기는 아니지만 선진국을 열심히 쫓아가야 하는 입장임에는 변함이 없다.

예를 들어 한국항공우주산업(KAI)에서 생산하는 전투기가 국산이라고 선전하지만 기술 측면에서 평가하면 민망하다. 가장 중요한 엔진과 주요 부품을 미국 회사가 공급한다. 엔진이 전투기 성능에서 차지하는 비중은 절대적이다. 태평양 전쟁 초기 우위에 섰던 일본군 전투기가 종전 무렵에 ‘칠면조’라고 조롱받았고 미군 전투기 1대가 격추될 때 일본군 전투기가 20대 가까이 격추된 이유는 엔진에 있었다. 미군이 전투기 엔진 출력을 두 배로 늘렸지만 일본군은 답보 상태에 머물렀기 때문이다. 정부의 과대 선전 탓에 국민들은 한국이 첨단전투기를 생산하는 기술 선진국이라고 착각하고 있고 정치인, 관료, 학자들도 오해하고 있다. 그래서 산업정책 무용론을 쉽게 얘기하는지 모른다.

선진국을 추격하기 위한 기술을 얻으려면 연구개발(R&D)을 해야 한다. 연구개발을 민간에만 맡기면 비용 부담이 크고 실패할 위험도 크기 때문에 정부가 자금을 지원하고, 직접 또는 민관합동으로 연구개발해 위험을 분담(risk-sharing)하는 노력을 해야 한다. 4차 산업혁명 시대에 뒤떨어지지 않으려면 정부의 적극적인 R&D 지원 정책은 필수적이므로 산업정책은 여전히 중요하다.

중앙은행의 금리정책은 유효한가? 한국 경제와 같은 소규모 개방경제에서는 중앙은행의 금리정책이 무력해진다고 주장하는 학자들이 있다. 자본계정이 개방돼 자금의 국경 간 흐름에 제약이 없는 작은 나라에서 금리를 올리면 외국으로부터 대규모 자금이 유입되고 금리가 다시 원래 수준으로 돌아간다는 얘기다. 유럽중앙은행이 생기고 유로라는 단일 화폐가 탄생하게 된 이론적 배경이다. 유럽 각국이 개별적으로 고유 통화를 쓰고 각각의 중앙은행이 독자적으로 금리정책을 쓰면 효과가 없으니 통합 중앙은행을 설립하고 단일 화폐를 써야 금리정책 효과를 기대할 수 있다.

한국은행은 독자적인 금리정책을 수행하는 데 한계가 있다는 것을 인정해야 한다. 그래야 무리한 금리정책으로 경제 운용에 주름살을 주지 않는다. 미국의 중앙은행(Fed)이나 유럽중앙은행(ECB)보다 앞서서 선제적으로 움직인다는 의욕적인 시도는 하지 않는 게 좋다. 그런 의미에서 최근 한국은행이 Fed보다 앞서 금리를 선제적으로 올린 것은 향후 경제 운용에 부담을 줄 가능성이 있다. 물가 잡는다고 금리를 또 올리기보다 Fed가 금리를 두세 차례 정도 인상한 뒤에 추가 인상을 고려하는 신중한 입장을 취해 Fed보다 앞서서 인상한 데 따른 부정적 효과를 중화하는 것이 올바른 정책 수순이다.

특히, 현재의 물가 상승이 초과 수요에 의한 것이 아니고 우크라이나 전쟁에 따른 석유와 원자재 가격 상승에 의한 것이라서 금리를 올릴 경우 물가 억제 효과 없이 경기만 악화시킬 우려가 큰 상황이다. 새로 출범하는 윤석열 정부의 경기 회복 노력에 찬 물을 끼얹는 어깃장 중앙은행으로 ‘온 국민의 미운 오리새끼’가 되지 않길 바란다. Fed보다 앞서나가는 것이 아니라 Fed를 따라 하는 것(소위 Follow-the-Fed)이 한국은행 금리정책의 표준규범이 돼야 한다. 유럽중앙은행도 Fed와 공조하는데 한국은행이 독자적인 금리정책을 펼 수 있다는 믿음을 갖고 있다면 시장경제 원칙을 무시한 ‘소득주도 성장론의 한국은행판’이 될 뿐이다.

![[다산 칼럼] 새 정부의 공공혁신 전략이 궁금하다](https://img.hankyung.com/photo/202204/07.26568158.3.jpg)

![[다산칼럼] '포스트 코로나' 경제 재건이 먼저다](https://img.hankyung.com/photo/202204/07.23387971.3.jpg)

![[다산 칼럼] 재정건전성 회복 서둘러야 하는 이유](https://img.hankyung.com/photo/202204/01.29685954.3.jpg)