유럽은 규제 장벽에 성장 제자리

각국 정부 지원 속도·규모 제각각

유럽 굴뚝기업들 변화 대처 못해

'세계 톱100' 22년새 41→11곳

100대 기업, 유럽 18개 vs 미국 59개

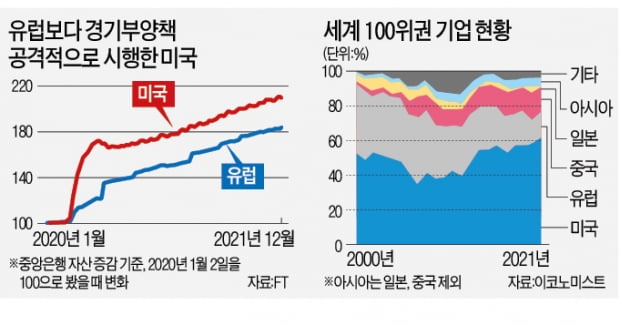

21일 기준 세계 기업가치 100위권 기업 중 EU 국가에 본사를 둔 기업은 루이비통모에헤네시(LVMH) ASML 등 11곳에 불과했다. 네슬레 아스트라제네카 등 스위스와 영국 기업을 포함해도 유럽은 세계 100위권에 18개 기업밖에 올리지 못했다. 미국 기업은 59곳이 100위권에 포진했다. 중국 기업도 13곳에 이른다.2000년과 비교하면 변화는 더 눈에 띈다. 경제주간지 이코노미스트에 따르면 2000년 세계 100대 기업 중 유럽에 본사를 둔 곳은 41곳이었다. 22년 만에 56% 넘게 급감했다. EU가 내부 국가 간 조화를 이루는 데 실패하면서 미국 기업들이 성장 주도권을 잡았다고 파이낸셜타임스(FT)는 진단했다. 유럽 60대 기업 대표 모임인 산업원탁회의(ERT)의 칼 헨릭 스반베르그 의장은 “EU엔 성장을 가로막는 장애물이 너무 많다”며 “2008~2018년 미국이 19% 성장하는 동안 영국을 포함한 유럽 국가는 11.4% 성장하는 데 그쳤다”고 했다.

이런 차이는 주식시장에 고스란히 반영됐다. 2020년 1월부터 지난해 말까지 2년간 미국 S&P500지수가 46% 상승하는 동안 유럽 스톡스600지수는 16% 오르는 데 그쳤다. 팬데믹을 계기로 미국과 유럽 기업 간 격차가 더 벌어진 것이다.

EU 구조적 한계에 팬데믹까지 영향

미국 기업들은 인터넷 정보기술(IT) 분야에서 새로운 부가가치를 만들며 세계 경제 흐름을 바꿨다. 20년 전부터 호황을 누리던 보험이나 통신업 등에서 시장 지배자로 군림해온 유럽 기업들은 변화에 발 빠르게 대처하지 못했다는 지적이다. 신생 기업보다 전통 기업을 선호하는 보수적인 유럽 문화도 차이를 만들었다. 느리고 복잡한 유럽의 허가 장벽도 기업들의 경영 환경을 해친다는 분석이다. 독일 화학기업 바스프의 마틴 브루더뮐러 최고경영자(CEO)는 “국가 간 장벽, 긴 허가 절차, 회원국마다 다른 정책에 부딪히지 않는다면 저탄소·IT 기업들이 더 빠르게 성장할 것”이라고 했다.미국 실리콘밸리가 세계 기술 이민자들에게 ‘꿈의 도시’가 된 것도 미국이 가파르게 성장한 배경이다. 코로나19가 퍼지면서 빅테크가 부족한 유럽은 미국보다 경제적 타격을 더 크게 입었다. 애플 아마존 페이스북 구글 등은 온라인 소비자를 끌어모았지만 유럽에선 이런 대응에 나설 기업이 많지 않았다. 요르마 올릴라 노키아 명예회장은 “미국은 유럽보다 일찍 경기부양책을 시행한 데다 더 공격적이었다”며 “정부 지원의 속도와 규모가 달랐다”고 말했다. S&P500지수에 포함된 기업들은 2020년 3분기에 팬데믹 이전 수준 수익을 회복했다. 스톡스600 기업들의 총 수익은 지난해 1분기 들어서야 코로나19 전과 비슷해졌다.

이 같은 격차를 비관적으로 바라볼 필요가 없다는 지적도 나온다. IT 분야를 빼면 시장지배적 승자가 없기 때문이다. 유럽의 에어버스와 폭스바겐은 미국 보잉, 제너럴모터스(GM)와 어깨를 나란히 하고 있다. 유럽에선 기술 분야 투자도 늘고 있다. 지난해 유럽의 기술 기업으로 흘러 들어간 투자금은 1000억달러로 2020년의 3배에 달한다.

이지현 기자 bluesky@hankyung.com