"도급·협력사도 위험성 평가 참여해야…개선조치 기록은 5년 보존"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

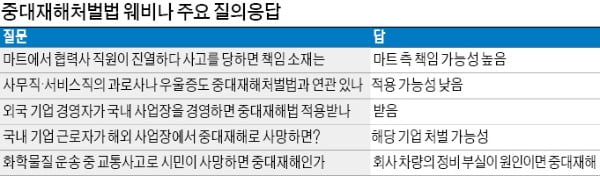

중대재해법 웨비나

한경·법무법인 광장·한국HR포럼 공동주최

사고발생 후 관련서류 수정하면

수사기관서 위변조 의심할 수도

자료 제출할 창구 일원화하고

변호사와 초기부터 협력해야

한경·법무법인 광장·한국HR포럼 공동주최

사고발생 후 관련서류 수정하면

수사기관서 위변조 의심할 수도

자료 제출할 창구 일원화하고

변호사와 초기부터 협력해야

신인재 법무법인 광장 수석전문위원은 한국경제신문사, 법무법인 광장, 한국HR포럼 공동 주최로 지난 8일 열린 ‘중대재해처벌법 대응 방법과 사례 분석’ 웨비나(웹+세미나)에서 이같이 강조했다. 신 수석은 “중대재해법에 따르면 도급·협력업체도 원청사와 함께 안전보건 관리 대상이 된다”며 “폐기물처리 작업차 사업장을 방문하거나, 나무 가지치기 작업을 하는 것 등과 같은 1회성 작업도 예외가 아니다”고 설명했다.

“위험성 평가 후 개선 기록 보존해야”

중대재해처벌법은 근로자 사망사고와 같은 중대재해가 발생한 기업의 경영책임자가 재해 예방을 위한 안전보건관리체계 구축 등의 의무를 다하지 않았을 때 처벌하는 법률이다. 법상 중대산업재해는 산업안전보건법상 산업재해 중 사망자가 1명 이상 발생하거나, 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생한 경우를 말한다.

사망자가 발생한 경우 경영책임자는 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하 벌금형에 처해진다. 지난달 27일 시행된 이 법은 상시근로자 50인 이상 기업에 적용된다. 2024년부터 50인 미만 기업에도 적용된다.

신 수석은 “상시근로자 수란 회사의 전체 직원을 말한다”며 “일용직, 계약직을 불문하고 회사의 모든 근로자를 포함해야 한다”고 설명했다. 협력업체 근로자 수는 상시근로자 수에 포함되지 않는다.

다만 회사는 협력업체 근로자에게도 안전보건 조치를 취해야 한다. 신 수석은 “협력업체, 단기 작업에 대한 안전보건시설 미설치, 안전보건장구 미지급은 중대재해 발생 시 처벌 근거가 될 수 있다”고 지적했다.

“위험성 평가 후 개선 조치 시행 기록은 중대재해법 시행령 13조에 따라 5년간 보존해야 한다”는 조언도 했다. 신 수석은 “중대재해가 발생할 경우 회사가 방지를 위해 얼마나 노력했느냐가 주요 쟁점이 된다”며 “개선 조치 기록들이 이를 뒷받침할 자료가 될 수 있다”고 했다.

“사고 발생 시 초동대응 중요”

‘형사사건 대응 방안’에 대해 강의한 배재덕 광장 변호사는 “중대재해법은 경영책임자 처벌을 목적으로 하는 만큼 회사에 대한 압수수색 가능성이 높다”고 관측했다. 이에 따라 사고 발생 시 초동대응이 매우 중요하다고 강조했다. 배 변호사는 “무엇보다 피해자와 신속한 합의 혹은 형사공탁(합의 전 일정액을 법원에 공탁하는 것)이 필요하다”며 “신속하게 사고 경위를 파악하고 재발방지 대책을 강구하는 노력을 해야 한다”고 설명했다.그는 특히 “사고 발생 후 관련 서류를 수정해선 안 된다”고 강조했다. 배 변호사는 “사고 후 서류에 손을 대면 수사기관으로부터 위·변조로 의심받을 수 있다”고 지적했다.

각종 자료, 직원 진술 등에 대한 회사 차원의 일원화한 관리가 필요하다는 점도 짚었다. 사고 직후 고용노동부, 경찰, 지방자치단체 등 다양한 기관에서 동시다발적으로 조사 및 수사에 나서는 만큼 초기에 회사 측 입장과 다른 얘기가 나갈 경우 혼선을 빚을 수 있다는 것이다. 배 변호사는 “PC, 노트북, 휴대폰 내 정보가 사건의 방향을 좌우하는 경우가 대부분”이라며 “자료 제출 창구를 일원화하고 변호사를 초기부터 투입해 대응토록 해야 한다”고 말했다.

최진석/김진성 기자 iskra@hankyung.com