‘가리베가스’를 아시나요?

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

‘가리봉오거리’가 궁금했다. 구로공단 반세기를 기념하여 ‘가리봉오거리’를 서울 역사박물관 안으로 옮겨다 놓았다. 박물관 측은 “지난 시대 구로공단에서 젊음을 보낸 수많은 분들의 땀과 꿈, 인고와 열망을 나누고자 특별전을 기획했다”고 한다. 더하여 “이를 통해 오늘의 우리가 이들에게 빚지고 있음을 기억하고자 함”이란다.

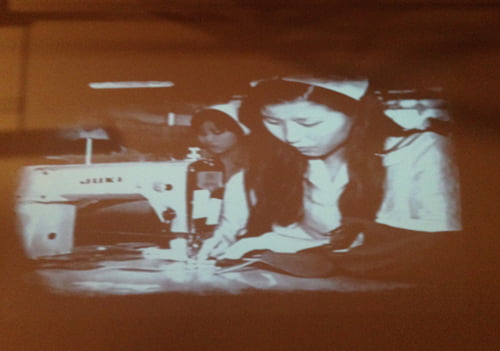

허허벌판이던 구로구 가리봉동에 공장 돌아가는 소리가 들리기 시작한 것은 1974년 4월부터다. 이후 순차적으로 2, 3공단이 들어섰다. 전국에서 소녀 소년들이 60여만 평의 구로공단으로 꾸역꾸역 모여들었다. 그렇게 10만 명의 고사리 손이 모여 거대 구로공단은 쉴 새 없이 돌아갔다. 이렇듯 누군가에게는 ‘수출증진의 거점’이, 누군가에게는 ‘일생일대의 기회’가, 또 누군가에겐 ‘집안 유일의 밥줄’이던 구로공단이었다.

구로공단이 쌩쌩 돌아가던 70~80년대, ‘가리봉오거리’를 줄여 ‘가오리’로, 이 일대를 통칭하여 ‘가리베가스’라 불렀다. 가리봉과 라스베가스를 조합한 말이다. 그만큼 젊은이들로 넘쳐날 만큼 북적이던 곳이다. 당시 구로공단에서 좀 ‘논다’하는 젊은이들이 다 모이는 ‘핫플레이스‘였다.

공단 기숙사에서 외출이 허용된 수요일과 외박이 가능한 주말, 그리고 월급날인 월말이 되면 가리봉시장 일대까지 사람들로 넘쳐났다. 커플끼리 데이트를 즐기고, 고고장에서 스트레스를 날리고, 음악다방을 찾아 DJ박스에 ’긴 머리 소녀‘를 신청하고, 꼬박 모은 돈으로 양품점에 들러 원피스를 만지작거리는 등 고단한 삶을 잊게 하는 소소한 기쁨도 가득했다.

이젠 옌벤 거리로 불리는 우마길과 가리봉시장은 중국어로 된 간판들이 넘쳐나 마치 중국의 어느 거리를 축소해 놓은 듯하다.

역사박물관 벽면에 ‘가리봉오거리’ 대형 플래카드가 내걸려 있다. 종로 새문안로에서 만난 ‘가리봉오거리’가 자못 흥미롭다. 전시장 안은 타임머신을 타고 시간을 거슬러 온 느낌이다.

구로공단 시절, 시골서 올라온 어린 소녀들은 대개 회사 기숙사에 거주했으나 그렇지 못한 경우엔 ‘벌집’ 또는 ‘닭장집’이라 불리는 곳에 보통 서너 명이 돈 모아 한 방에 모여 살았다.

그 ‘벌집’이 그대로 재현되어 있다. 2평 남짓 좁은 방이다. 부엌엔 석유곤로가, 방엔 비키니 옷장과 앉은뱅이 상이, 벽면엔 작업복이 걸려 있다. 단출한 세간이다.

출근준비시간이면 좁은 마당에 복작대며 공용 화장실 앞에 길게 줄을 서던 ‘벌집’이었다. 지금은 주로 4~50대 일용직 근로자들이 새벽바람에 옷깃 여미며 문을 빠져 나갔다가 지친 몸을 이끌고 늦은 저녁에 들어와 몸을 뉘는 곳이 돼버렸다.

억척으로 일했지만 살림살이는 늘 팍팍했다.

1982년 구로공단에 있던 대우어패럴 근로자의 1일 평균 임금은 2,920원, 효성물산은 3,000원이었다. 당시 일반미 중품 8kg이 6,000원, 영화요금이 1,500원, 목욕비가 800원이었던 걸 감안하면 기본적 생활이 어려울 만큼 빠듯한 수준이다.

고향의 가족을 부양해야 하는 입장인 근로자들은 잔업수당을 통해서라도 악착같이 돈을 모았다. 월급은 대체로 식비, 기숙사비, 월세로 지출되었고 의류나 미용비로도 간간이 나갔다. 월급날이 되면 화장품 외판원들이 공장 정문 앞으로 와서 외상값을 받아가는 진풍경이 벌어지곤 했다.

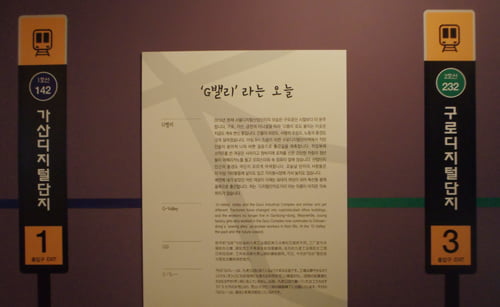

2015년 현재 디지털산업단지의 모습은 구로공단시절보다 더 분주하다. 구로, 가산, 금천의 이니셜을 따 ‘G밸리’로 불리는 이곳은 지금도 변신을 거듭하고 있다.

건물 외관도, 사람 모습도, 근무 환경도 크게 달라졌다. 출퇴근 시간이면 가산디지털단지역은 직장인들로 북새통이다. 작업복에 스카프를 쓴 女工은 사라지고 청바지에 로퍼를 신은 젊은이들이 아메리카노를 들고 오피스타워 속으로 사라진다. 매일매일 상전벽해를 실감한다.