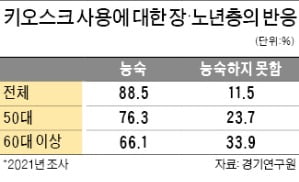

배달앱·키오스크 등 일상화에

"매번 물어볼 수도 없고…"

장·노년층, 불편 넘어 '디지털 공포'

디지털 취약계층 교육 늘리고

앱 등 개발 때부터 배려해야

생소한 버튼, 사용법에 ‘막막’

‘디지털 울렁증’은 심리적 위축감을 준다. 주변의 ‘눈칫밥’에 디지털 기기 앞에서 더 스트레스를 받는 현상이다. 주부 김주원 씨(49)는 “스마트폰으로 자유롭게 쇼핑도 하고 싶은데 현실은 로그인 화면부터 막힌다”며 “자녀들에게 매번 물어보는 것도 눈치가 보이고 민망해 자꾸 시도조차 안 하게 된다”고 털어놨다. 한 지방자치단체 관계자도 “키오스크(무인 정보 단말기) 교육을 받는 분들이 ‘일반 매장에선 뒤에서 기다리는 사람들 때문에 도전할 생각을 하지 못한다’는 하소연을 많이 한다”고 했다.

디지털 능력은 생업과도 연결된다. 식당 종업원으로 일하다 실직한 안종희 씨(64)는 “일할 때 쿠팡 잇츠나 배달의민족 등으로 주문이 계속 오는데 컴퓨터로 처리하는 법을 잘 몰라 너무 힘들었다”고 털어놨다.

실제 디지털 취약계층은 과거 방역에서도 불이익을 받기도 했다. 국회 입법조사처의 ‘비대면 사회의 정보격차 해소방안’ 보고서는 “(마스크가 부족할 때 판매처별 마스크 수량을 보여주는) 마스크 앱 접근이 어려운 고령층은 방역의 사각지대에 놓이게 되는 등 감염병 예방을 위해 조성된 (비대면) 환경은 이에 대한 접근과 활용이 용이하지 않은 정보 취약계층에는 더 큰 장벽이 되고 있다”고 했다.

취약계층 고려한 ‘기술 개발’

디지털업계 및 학계 전문가들은 “코로나19 사태 이후 고령층의 사회적 고립을 해소하기 위해서라도 이들의 디지털 활용 능력을 끌어올려야 한다”고 강조한다. 석재은 한림대 사회복지학과 교수는 “사실상 대면 소통이 어려운 상황에서 비대면이라도 가능하게 하려면 디지털 활용 능력이 매우 중요하다”며 “복지 차원에서 디지털 취약계층을 위한 교육이 지속적으로 제공돼야 한다”고 조언했다.앱이나 키오스크 등 디지털 기기를 개발할 때 취약계층을 고려해야 한다는 지적도 나왔다. 기술 개발 과정에서 고령자와 장애인 등을 포함한 사회 구성원 모두를 배려하는 ‘유니버설디자인’이 필요하다는 것이다. 김봉섭 한국정보화진흥원(NIA) 연구위원은 “앱이나 홈페이지를 만들 때 처음부터 큰 글씨 적용, 음성 안내 등의 기능을 넣어 노년층도 쉽게 이용할 수 있게 해야 한다”고 말했다.

‘적정기술’도 대안으로 제시된다. 적정기술이란 첨단기술과 하위기술의 중간 정도 기술을 가리킨다. 예를 들면 식당 등의 출입관리 때 QR코드 체크인 대신 ‘안심콜’ 서비스를 이용하는 식이다. 안심콜은 방문객이 자신의 휴대폰을 이용해 방문지의 전화번호로 전화를 걸면 휴대폰번호와 방문 일시가 자동으로 저장되는 기술이다.

김남영/최다은 기자 nykim@hankyung.com