실업급여 신청 3.1만명 증가

반쪽짜리 고용보험 통계

통계작성 시점도 문제

최종석 경제부 전문위원

이날 브리핑에 나선 임서정 고용부 차관은 실업급여를 새로 신청한 3만1000명 가운데 1만4000명은 지난해에 비해 올 3월 업무일이 이틀 더 많은 데 따른 것이고, 나머지 1만7000명만이 코로나19의 영향을 받았다고 설명했다.

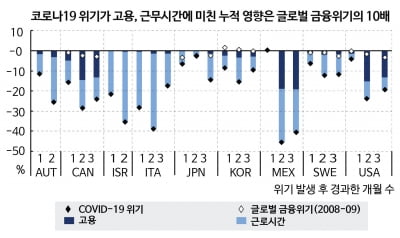

지난달 한국의 실업 통계 수치는 왜 예상보다 양호할까? 크게 두 가지가 지적된다. 우선 고용보험 통계의 사각지대가 너무 많다. 이 통계는 고용보험 전산망에 수록된 자료를 토대로 작성된다. 통계청이 발표한 한국 경제활동인구 2799만 명(2월 기준)과 비교해보면 고용보험 가입자는 1376만 명으로 채 절반도 되지 않는다. 자영업자 및 영세기업 근로자들은 대부분 고용보험에 가입돼 있지 않다. 택배기사, 보험모집인, 대리운전기사와 같은 특수형태근로 종사자도 마찬가지다. 임금근로자 중에서도 기간제, 시간제 같은 비정규직은 고용보험 가입률이 44.9%(2019년 8월 기준)에 불과하다. 코로나19 사태로 전통시장, 영세소상공인의 폐업이 속출하는데도 이들은 실업급여 통계에 반영될 여지가 애당초 없다.

통계 작성 시점도 문제다. 실직한 고용보험 가입자가 실업급여를 받기 위해서는 실직이 발생한 달의 다음달 15일까지만 고용센터에 신고하면 된다. 실직이 발생한 시점과 통계가 작성, 발표되는 시점 사이에 길게는 1개월 반 가까이 시차가 발생할 수 있다. 고용부가 자료를 발표하면서 ‘잠정치’라는 꼬리표를 붙이는 이유가 여기에 있다. 실제 정확한 통계는 그 다음달에나 확인이 가능하다. 통계 작성 주기도 문제다. 미국은 실업수당 신청 통계를 주간 단위로 집계하는 데 비해 한국은 1개월 단위로 작성한다. 코로나19 사태와 같은 재난 상황에서 현실에 대한 정확한 진단과 정책 수립 및 집행 사이의 시차는 작을수록 좋다. 필요한 때에 즉시 필요한 정책 대응을 하기가 사실상 불가능한 구조다.

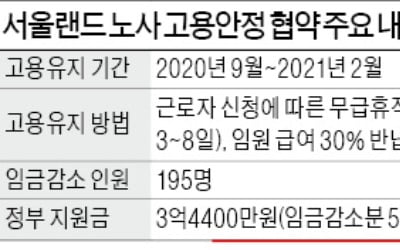

물론 정부가 고용 유지를 위해 아무것도 하지 않은 건 아니다. 정부도 나름대로 노력하고 있다. 그 덕분에 실업자(실업급여 신청자) 급증을 늦출 수 있었다. 정부는 이달부터 직원들의 고용을 유지하면서 휴업·휴직하는 기업엔 휴업수당의 90%를 고용보험으로 지원하고 있다. 해고를 줄여 노동시장의 충격을 완화하는 것이 고용유지지원금 제도의 도입 이유다.

박철성 한양대 경제금융학부 교수는 “고용보험 행정 통계만으로는 현재의 실업 대란을 반영하는 데 한계가 있으며 코로나19 사태로 인한 최대 피해자는 지금으로선 구직자”라고 지적했다. 박 교수는 “현재의 정부 대책은 일자리를 갖고 있는 사람들에게 집중돼 있어 코로나19로 취업 기회조차 날려버린 사람들에 대한 종합적인 지원책이 필요하다”고 덧붙였다. 하지만 이들에 대한 통계는 고용보험 통계 어디에도 나오지 않는다.

jsc@hankyung.com