성지 예루살렘 소유권이 핵심…유대민족국가·정착촌 인정도 첨예

트럼프 대통령이 이날 백악관에서 평화구상을 발표하는 자리에 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 참석하면서 이스라엘은 찬성의 뜻을 밝혔지만, 마무드 아바스 팔레스타인 자치정부 수반은 이스라엘에 편파적이라며 이를 수용하지 않겠다고 못 박았다.

이스라엘과 팔레스타인의 갈등은 1948년 이스라엘이 텔아비브에서 건국을 선포하고 그 지역에 살고 있던 팔레스타인인들을 내쫓으면서 본격화됐다.

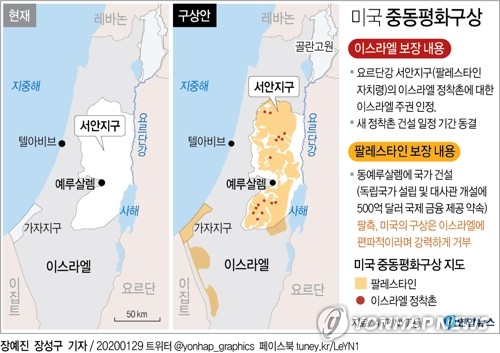

이스라엘은 이후 이집트 등 아랍국가들과 중동전쟁을 치렀고, 1967년 제3차전에서 승리를 거두며 요르단강 서안지구와 동예루살렘까지 점령하게 됐다.

이스라엘과 팔레스타인이 가장 치열하게 맞붙는 지점이 바로 이 예루살렘이다.

팔레스타인은 이스라엘의 동예루살렘 점령으로 35만명이 삶의 터전을 잃어버렸다며 이곳을 되찾아 미래의 수도로 삼겠다고 주장하고 있으나, 이스라엘은 1980년 예루살렘을 '영원한 수도'로 인정하는 법률까지 제정하면서 양보할 의사가 없음을 명확히 했다.

트럼프 대통령은 이날 팔레스타인에 동예루살렘 일부 지역을 수도로 삼아 국가를 건설하도록 제안하면서도 "예루살렘은 이스라엘의 완전한(undivided), 매우 중요한 수도로 남을 것"이라고 밝히며 이스라엘의 손을 들어주는 듯한 발언을 했다.

트럼프 대통령은 그러면서 "팔레스타인 사람도, 이스라엘 사람도 고향에서 쫓겨나는 일은 없을 것"이라고 말했는데 이는 요르단강 서안지구에 뿌리내린 이스라엘 정착촌을 그대로 유지하고, 이스라엘의 주권을 인정한다는 뜻으로 읽히고 있다.

하지만 팔레스타인의 입장은 다르다.

팔레스타인이 독립국으로서 면모를 갖추려면 이스라엘이 요르단강 서안지구와 동예루살렘에 구축한 정착촌을 모두 제거해야 한다는 게 팔레스타인의 구상이다.

미국을 제외한 대부분의 국제사회 역시 이스라엘의 정착촌을 불법으로 간주하고 있다.

이스라엘은 팔레스타인을 국가로서 인정할 용의가 있다고 공개적으로 밝혀왔다.

하지만 네타냐후 총리는 팔레스타인이 국가가 되려면 이스라엘에 위협이 되지 않는 비무장 국가여야 한다고 밝힌 바 있다.

이 주장을 팔레스타인이 받아들일 가능성은 희박해 보인다.

이스라엘은 어떤 평화협정이 체결되더라도 자국이 유대인 민족국가로 인정받아야 하며 그렇게 되지 않으면 팔레스타인과의 영토 분쟁이 계속될 것이라고 주장하고 있다.

팔레스타인은 이스라엘을 유대인 국가로 인정하면 이스라엘 내부의 무슬림, 기독교인 등의 차별을 공인하는 게 될 것이라며 반발하고 있다.

국경을 어떻게 정할 것인지도 역시 복잡한 사안이다.

팔레스타인은 1949년부터 1967년 사이에 일어난 중동전쟁을 통해 형성된 휴전선을 따라 동예루살렘, 서안지구, 가자지구를 영토로 삼겠다고 주장하고 있다.

이스라엘은 이 경계선이 영구적으로 설정된 게 아니라며 동쪽 국경이 요르단강이라는 선언을 제외하면 구체적으로 어떤 국경을 원하는지 밝힌 적이 없다.

이스라엘의 건국으로 생겨난 팔레스타인 난민의 귀환 문제를 두고도 양측은 의견이 갈린다.

유엔은 중동에 거주하는 팔레스타인 난민 550만명을 지원하고 있다고 밝히고 있다.

팔레스타인 자치정부는 난민의 수가 최대 600만명이라고 집계한다.

이들 중에는 1948∼1949년 이스라엘의 건국과정에서 유대인들에게 쫓겨난 난민들의 후손도 포함된다.

팔레스타인은 이들을 예전 거주지로 데려올 것을 요구하고 있지만 이스라엘은 이들을 그럴 자격이 없는 자들로 규정한다.

난민들이 돌아오면 인구구성에서 이스라엘을 압도해 유대민족국가의 존립을 위협할 수 있다는 게 그 이유로 지적된다.

/연합뉴스

![검찰, '비상계엄' 방첩사 압수수색…군검찰 합동수사 [종합]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38888988.3.jpg)

![[르포] '윤석열' 지우는 대구 서문시장…"尹 욕하는게 싫어 사진 뗐다"](https://img.hankyung.com/photo/202412/ZK.38878876.3.jpg)