2018년부터 거래 다시 위축

이처럼 오랜 기간 침체를 면치 못하던 일본 부동산 시장은 2013년 아베노믹스(아베 신조 일본 총리의 경제정책) 시행 이후 도쿄 오사카 나고야 등 대도시를 중심으로 회복세를 보이기 시작했다. 도쿄 중심지 등 일부 지역은 거품경제 수준까지 회복했다. 2017년 긴자 등 도쿄 도심 주요 상업지역 지가가 26년 만에 거품경제 시절 수준을 넘어선 데 이어 일반 주거지역 부동산 가격도 29년 만에 역대 최고 수준을 찍었다.

하지만 도쿄에서도 긴자 같은 1급 상업지역을 제외하면 여전히 거품경제 수준에 가격이 미치지 못하는 지역이 대부분이다. 지난해 일본의 전국 평균 지가는 4년 연속 상승에도 불구하고 여전히 1990년대 초의 40% 선에 머물렀다.

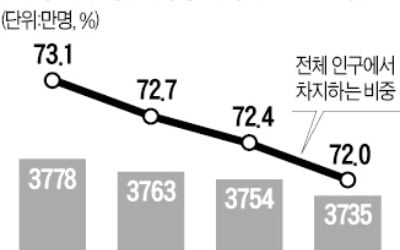

그나마 부동산 시장에 되돌아왔던 온기도 요즘 들어 약해지는 분위기다. 도시미래종합연구소 조사에 따르면 2017년에 전년 대비 20.9% 증가했던 일본의 부동산 거래금액(4조9763억엔)은 2018년 3조6101억엔으로 27.4% 감소했다. 지난해엔 2018년보다 거래 금액이 더 줄었을 것으로 추산됐다. 부동산 가격이 어느 정도 회복하자 ‘거품이 또 꺼질 수 있다’는 경계심리가 시장에 퍼졌기 때문이란 분석이다.

일본 부동산 시장의 발목을 잡는 또 다른 요인은 공동화되고 있는 신도시다. 고도성장기와 거품경제기에 일본은 도쿄, 오사카 등 대도시 주변에 대규모로 베드타운을 건설했다. 이들 지역은 건물 노후화와 거주자 고령화, 거주인구 감소라는 ‘3중 악재’에 직면해 있다. 특히 2025년이 되면 일본의 베이비붐 세대인 ‘단카이 세대’(1947~1949년생)가 75세를 훌쩍 넘기면서 상속물건과 빈집이 대규모로 쏟아져나올지 모른다는 우려마저 번지고 있다. 대도시 외곽지역의 대규모 매물 발생 가능성은 수도권 집값을 끌어내리는 요인이 될 것이란 분석이다.

도쿄 도심지역 오피스는 공실률이 1%대를 기록할 정도로 매우 낮지만 월평균 임대료는 여전히 2008년 글로벌 금융위기 이전 수준에도 미치지 못하고 있다. 고액의 임대료를 감당할 수 있는 기업이 많지 않다는 설명이 설득력을 얻고 있다. 일본 경제의 주축인 기업들의 펀더멘털을 고려할 때 부동산 시장의 추가 상승은 쉽지 않을 것이란 전망이 늘고 있다.

도쿄=김동욱 특파원 kimdw@hankyung.com