취업·육아·직장 스트레스 '팍팍'…年 300만명 정신과 찾는다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

이슈 리포트

'마음의 병' 신음하는 대한민국

'마음의 병' 신음하는 대한민국

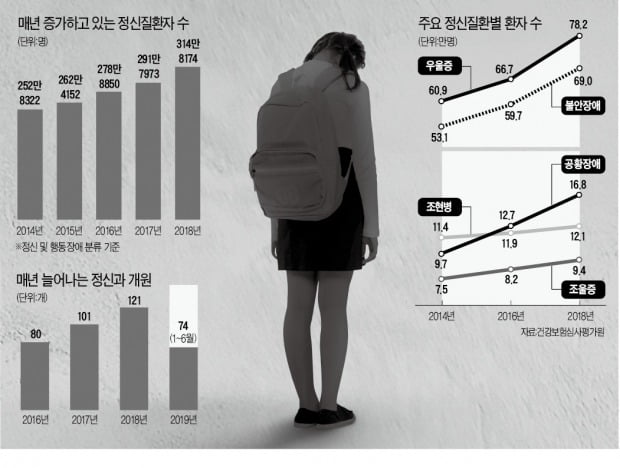

국내에서 정신과를 찾는 사람이 연간 300만 명을 넘어섰다. 우울증은 물론 학업·육아·직장 생활 등 일상생활에서 겪는 스트레스로 인해 마음의 병을 호소하는 사람이 크게 늘고 있어서다. 병이 아닌 것으로 생각해 병원을 찾지 않았던 사람들도 거리낌 없이 병원문을 두드리는 경우도 많아졌다. 급증하는 정신과 병·의원에 대한 수요에 발맞춰 정신과 진료를 담당하는 개원의도 매년 늘어나는 추세다.

정신과는 ‘성업 중’

정신과 진료가 늘고 있는 것은 사회 전반적으로 학업 및 취업 경쟁, 직장 내 스트레스 등이 심해졌기 때문이다. 김승희 자유한국당 의원이 심평원으로부터 받은 자료에 따르면 우울증으로 진료를 받은 한국인은 2013년 61만3199명에서 작년 78만2037명으로 5년 새 27.5% 늘어났다. 국내 전체 인구의 약 1.5%에 해당한다. 특히 30세 미만 연령층이 2013년 7만9031명에서 작년 14만2173명으로 두 배 가까이 급증했다.

불안장애, 공황장애 등 각종 스트레스로 인한 질병도 눈에 띄게 늘고 있는 추세다. 불안장애로 진료를 받은 환자는 2014년 53만1281명에서 작년 69만924명으로 4년 새 29.4% 증가했다. 같은 기간 공황장애로 진료를 받은 환자 수도 9만7948명에서 작년 16만8636명으로 크게 늘었다. 특히 30세 미만의 불안장애 환자 수는 2014년 5만3252명에서 작년 9만2062명으로 늘었다. 30세 미만 공황장애 환자 수도 같은 기간 1만762명에서 2만4863명으로 두 배 이상 급증했다. 취업·학업 경쟁으로 인해 젊은 층에서 정신질환자가 눈에 띄게 늘고 있다는 분석이 나온다.

일각에선 정신질환에 대한 사회적 인식이 개선되고 있는 것도 정신과 진료가 급증하게 된 배경으로 꼽는다. 환자들이 스트레스, 정신질병에 적극적으로 대처하고 있다는 게 전문가들의 해석이다. 지난해 국립정신건강센터가 발표한 설문조사에 따르면 ‘정신건강문제에 대한 상담 대상’으로 정신과 의사가 종합 1순위(중복 응답 포함)로 꼽혔다. 2015년 설문조사에서는 정신과 의사가 종합 4위를 기록했다. 업무에 따른 정신질병 산업재해 신청도 매년 늘고 있다. 2015년 150건에서 2016년 169건, 2017년 186건, 2018년 226건으로 해마다 증가하고 있다. 산재 인정 비율 역시 2015년 30.7%에서 지난해 73.5%까지 올랐다. 조성준 강북삼성병원 정신의학과 교수는 “직장 학업 육아 스트레스처럼 과거에는 참고 지나갔을 문제들이 최근에는 ‘질병’으로 인식돼 병원을 찾는 사람들이 늘고 있다”며 “정신병원의 사회적 이미지가 과거보다 크게 개선된 것도 한몫한다”고 설명했다.

‘힐링’ ‘쉼’으로 간판 바꾸는 정신과의원

정신과 진료에 대한 수요가 늘어난 만큼 관련 병·의원도 많아지고 있다. 국립정신건강센터에 따르면 민간 정신의료기관(종합병원 정신과 및 의원 포함)은 2015년 1431개에서 작년 1651개까지 늘어났다. 정신과 개원의 수도 △2016년 80개 △2017년 101개 △2018년 121개에서 올 들어 상반기에만 74개로 집계됐다.

또한 최근 개원하는 정신과 병·의원들도 상담 진료에 대한 인식이 개선되면서 변신을 시도하고 있다. 방문 환자들의 부담감을 덜고 친근한 이미지를 확보하기 위해 병원 간판을 바꿔 달고 있다. 병·의원 이름에 ‘정신과’ 대신 ‘마음’ ‘쉼’ ‘힐링’ 등의 수식어를 붙이고, 병원 내부도 카페나 도서관을 연상케 하는 구조로 꾸며 ‘치료 공간’이 아니라 ‘편한 상담’ 공간으로 이미지 변모를 꾀하는 중이다.

지난해 7월부터 수가 구조가 개선되면서 종합병원 정신과 봉직의, 이른바 ‘페이닥터’들도 개원 행렬에 뛰어들고 있다. 개인 정신치료의 수가 구조가 기존 3단계 구분에서 10분 단위 5단계 구분으로 늘어난 데다 수가 자체도 진료 한 건당 금액이 최대 4만6966원에서 8만3858원까지 늘었다. 정신과 개원을 준비 중인 한 종합병원 봉직의는 “과거에는 환자가 몰리다 보면 상담 시간이 5~10분으로 짧아지는 일이 비일비재했지만 수가 구조 개편으로 오랜 시간 상담해도 그만큼 벌 수 있는 구조가 마련됐다”며 “하루 30~50명의 환자만 받아도 충분하기 때문에 상담 진료의 질도 개선되고 있다”고 말했다..

그러나 상담이 중심인 병·의원은 늘고 있지만, 조현병과 같은 중증 정신질환을 담당하는 종합병원의 정신과 병상은 오히려 줄어드는 추세다. 2014년 8만3711개에 달하던 정신병원 병상은 작년 7만9257개로 감소했다. 2017년 5월 정신보건법이 개정되면서 환자의 강제치료 요건이 ‘자해·타해 우려가 있는 경우’로 제한돼 입원치료가 더욱 까다로워졌기 때문이다. 신경정신과개원의협회 관계자는 “중증 정신병 환자는 의사가 상담하면서 목숨을 걸어야 할 때도 많지만 현행법상 강제치료가 쉽지 않다”며 “결국 상대적으로 부담이 덜한 상담 치료에만 의사들이 몰릴 수밖에 없다”고 설명했다.

배태웅 기자 btu104@hankyung.com

![[책마을] 'i세대'가 유난히 극단적인 이유…부모의 지나친 보호 탓](https://img.hankyung.com/photo/201911/AA.21093146.3.jpg)