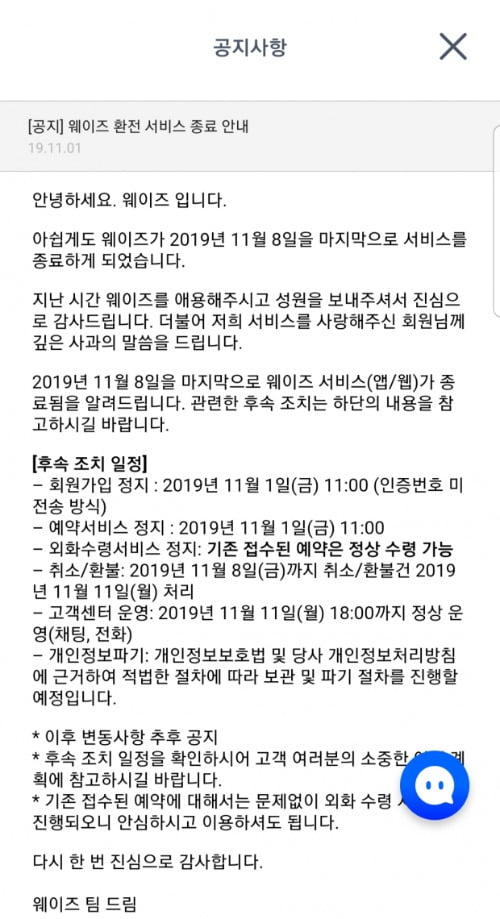

'웨이즈' 서비스 오는 8일 종료

핀테크(금융기술) 스타트업인 그레잇은 온라인 환전 서비스 ‘웨이즈’를 오는 8일 종료하고 아예 사업도 접기로 했다고 3일 밝혔다. ‘허용하는 것 빼고는 다 안 되는’ 정부의 포지티브 규제에 불확실성이 너무 커져 오랜 고민 끝에 사업 중단을 결정했다는 게 회사 측 설명이다.

은행 등 오프라인 환전소를 들리는 번거로움을 없앤데다 앱을 통한 24시간 환전 예약이 가능해 이용자들로부터 큰 호응을 얻었다. 출시 1년 만에 누적 거래액 300억원, 가입자 수 10만 명을 돌파하기도 했다.

이처럼 이용자들 사이에서 큰 인기를 끈 서비스이지만 정부는 물론 은행 등 기존 업계와의 충돌이 계속돼 끝내 사업을 접을 수밖에 없는 상황으로 내몰렸다.

그레잇은 지난해 4월 기획재정부가 외국환거래 규정을 개정하면서 온라인 환전사업자 자격을 얻었다. 그러나 인천국제공항에서 외화를 전달하다가 정식으로 공항에 입주한 기업들의 항의로 공항에서 제지받는 등 고충을 겪었다.

인천공항공사 관계자는 “환전과 같은 상업서비스는 국가계약법에 따라 입찰을 통해 사업자를 선정해야 한다”고 설명했다. 공항의 제지는 최근까지도 계속됐다.

‘눈에 보이지 않은 규제’도 작용했다. 그레잇은 이용자 범위를 내국인에서 외국인으로 확장하려고 했지만 이용자의 국내 은행계좌가 필요하다는 관련 부처의 요청에 막혔다.

그레잇 관계자는 “정부에서는 외국인 대상으로 서비스를 하려면 ‘해외송금 라이센스’를 취득하라는 말만 반복했다”며 “법에 나와 있지도 않는데도 기존 은행들이 해왔다는 이유로 우리에게도 똑같은 요구를 한다”고 했다. 이어 “그럼 기존 은행과 다를 바 없는 서비스를 제공할 수밖에 없다”고 털어놓았다.

그레잇의 다른 관계자는 “정부 당국에서는 올연말까지 규제를 풀어주기 위해 노력한다고 했지만 날로 치열해지는 경쟁환경에서 한없이 기다릴 수만은 없었다”며 “내일 어찌될지 모르는 불확실한 상황에서 사업을 지속하긴 어렵다고 판단했다”고 밝혔다.

웨이즈뿐만 아니라 공유숙박, 공유차량 등 공유경제 분야의 새로운 서비스의 사정도 다를바 없다. 농어촌 빈집을 장기 임대해 숙박시설로 리모델링한 후 공유하는 사업을 벌이던 다자요는 지난 7월 이 사업을 중단했다. 실거주자만 농어촌 민박사업자로 등록할 수 있다는 농어촌정비법의 규정 때문이었다. 집주인이 거주하지 않아 안전을 담보할 수 없다는 이유로 ‘불법’이 된 다자요는 다른 방식으로 사업을 추진하고 있다.

위츠모빌리티도 지난 8월 카풀 서비스 ‘어디고’의 서비스를 중단했다. 평일 하루 4시간만 카풀 서비스 운영이 가능하다는 법안이 통과되면서 사실상 사업을 영위하기 어려워졌다. 원래의 법규에서는 출퇴근 때 승용차를 함께 타는 경우 유상 여객운송이 가능하다는 예외조항이 있었으나 정부가 택시업계의 거센 반발에 규제를 없애기는커녕 더 강화해버린 대표적인 사례다.

꼬리를 무는 ‘혁신 잔혹사’는 정부 관료들이 포지티브 규제의 완고한 틀에 갇혀 있어 발생한다고 전문가들은 분석했다. 문재인 대통령도 포괄적 네거티브 규제를 강조했지만 현장에서는 혁신의지가 미치지 않는다는 것이다.

조산구 한국공유경제협회장은 한국 사회에서 혁신이 불가능한 원인으로 정부와 정치권에 깔린 ‘규제의식’을 꼽았다. 그는 “한국에서 (동남아시아 최대 차량공유 기업인) 그랩 같은 글로벌 모빌리티 기업이 나오지 않는 것은 기술이 아니라 규제 때문”이라며 “심지어 명문화되지 않은 해석, 취지라는 이유로 온갖 혁신의 길을 막고 있다”고 지적했다.

여객자동차운수사업법 위반으로 불구속 기소된 쏘카의 이재웅 대표 역시 지난 30일 답답함을 하소연했다. 쏘카는 타다 서비스를 운영 중인 VCNC의 모회사다.

그는 “국토교통부가 진심으로 (포괄적 네거티브 규제를) 받아들였다면 타다를 포용하고, 타다가 가져올 사회적 문제나 피해 등을 평가해 이에 맞는 제도를 후행해서 만들어 이렇게까지 갈등이 증폭되지 않았을 것”이라고 토로했다.

김남영 기자 nykim@hankyung.com