일본 작가 세오 마이코의 장편소설 '그리고 바통은 넘겨졌다'(스토리텔러 펴냄)는 이런 문제의식에서 출발한다.

주인공 유코는 세 살도 되기 전 생모가 교통사고로 숨진다.

친부와 조부모 슬하에서 자라던 유코에게 초등학교 2학년 때 새 엄마가 생긴다.

하지만 4학년이 되던 해 친부는 새 엄마와 이혼하고 먼 나라로 떠나고, 유코는 새 엄마 품에 남겨진다.

새 엄마는 이후 결혼을 두 차례 더하고 유코에겐 모두 합쳐 두 명의 엄마와 세 명의 아빠가 남았다.

소설은 지금 고등학교 3학년이 된 17세 소녀가 37살 세 번째 아빠가 서로 노력하며 좋은 부녀 관계를 유지하려는 일상에서 이야기를 시작한다.

유코의 새 엄마 리카는 두 차례 혼인 관계를 유지하는 데 실패한 뒤 세 번째 남편을 고를 땐 '좋은 아빠'를 최우선 조건으로 내건다.

그래서 찾은 남자가 바로 지금의 남편 모리미야다.

모리미야는 명문 도쿄대를 나와 좋은 직장을 다니는 엘리트지만 금붕어를 10년째 정성스레 키운다.

당시 몸이 아파 양육자 역할이 어려웠던 리카는 금붕어 얘기를 듣고 모리미야를 배우자로 선택한다.

그 정도로 책임감 있고 성실하다면 유코의 아빠로 좋을 것이라고 생각했다.

실제로 모리미야는 결혼 뒤 회사 일보다 육아와 가사에 전념한다.

회사에 늦으면서까지 딸이 좋아하는 아침 식사를 직접 만들고 저녁 회식을 포기한다.

책과 TV 등을 통해 이상적인 아버지 역할을 배우고 이행하려 노력한다.

딸이 대입 수험생이 됐을 땐 밤잠도 포기하고 야식을 만들어주며 격려한다.

늦깎이 아빠 역할이 부담스럽지 않냐는 딸의 질문에 늘 "조금도 싫지 않다"고 답하던 모리미야는 소설이 끝날 무렵 감춰뒀던 속내를 드러낸다.

사실 그는 최고의 대학에 들어가 일류 기업에 입사했지만 늘 허전함과 허탈함에 시달렸다.

목표가 없어진 느낌 때문이었다.

하지만 딸의 인생을 책임져달라는 리카의 부탁을 받고 새로운 의욕이 샘솟았다고 한다.

리카 역시 모리미야를 만날 때마다 유코가 훌륭한 딸이라는 점을 거듭 강조했다.

유코 역시 새 아빠가 가정에 들어온 뒤 아빠 기분을 맞추며 '좋은 딸'이 되고자 최선을 다한다.

우여곡절이 많은 중혼 가정이지만 모든 구성원이 좋은 아빠, 좋은 엄마, 좋은 딸이 되려고 힘을 다하는 모습을 통해 작가는 가족의 소중함, 부모의 역할을 새삼 일깨운다.

소설은 해피 엔딩으로 끝난다.

유코는 대학 졸업 후 직장 생활을 하고 결혼까지 하며 안정된 삶을 꾸리게 된다.

특히 유코가 예비 신랑과 함께 지금의 부모와 옛 부모들을 찾아가 결혼을 알리고 키워준 은혜에 감사하는 장면들에서, 모든 부모가 각자의 방식으로 아이가 잘 커나갈 수 있도록 얼마나 정성을 쏟았는지 드러난다.

여러 차례 이혼과 재혼으로 자칫 깨질 수도 있었던 가정, 혹 엇나갈 수 있었던 딸이었지만, 작고 꾸준한 노력이 모여 한 아이를 사회의 어엿한 구성원으로 성장시킨 이야기가 잔잔한 감동을 준다.

우리 소설에서 흔히 보이는 계층 간 대립이나 성별·연령 간 갈등 같은 강박적 설정이 없어 편하게 읽힌다.

순문학의 힘은 이런 데서 나오지 않을까 싶다.

올해 '일본서점대상' 수상작이다.

/연합뉴스

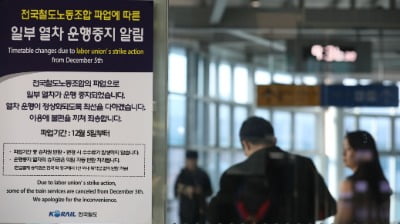

![[속보] 서울 지하철 5호선 여의도역도 무정차 통과](https://img.hankyung.com/photo/202412/02.22579247.3.jpg)