日 관료로 출세한 향리 출신들…총독부 권력, 농촌 말단까지 침투

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

이영훈의 한국경제史 3000년

(40) 소농사회의 변용

인구 급팽창으로 소작농 증가

총독부 농업정책 체계성 잃어…쌀 생산 정체에 농가 몰락 자초

日 농장주 중심으로 지주제 번성

일본인들 조선 들어와 농장경영

금강·만경강 등 주변에 자리잡아 지주제 중심세력으로 부상

농촌에 신흥지주 세력 등장

상업·공업·금융 등에 투자하고 계몽적 지도자로 활약하기도

日 패망 전후엔 정치세력으로

(40) 소농사회의 변용

인구 급팽창으로 소작농 증가

총독부 농업정책 체계성 잃어…쌀 생산 정체에 농가 몰락 자초

日 농장주 중심으로 지주제 번성

일본인들 조선 들어와 농장경영

금강·만경강 등 주변에 자리잡아 지주제 중심세력으로 부상

농촌에 신흥지주 세력 등장

상업·공업·금융 등에 투자하고 계몽적 지도자로 활약하기도

日 패망 전후엔 정치세력으로

1911∼1937년 조선 농업의 실질 총생산은 2.1배 증가했다. 이후 1945년까지는 전시기(戰時期)인데, 원료와 중간재가 부족해 감소 추세였다. 조선 농업은 일본에 쌀을 공급하는 역할을 했다. 1910년대 초 미곡 총생산에서 대일(對日) 수출미가 차지하는 비중은 2∼3%에 불과했으나 1916∼1920년엔 15%로, 1930∼1935년엔 49%로 급격하게 늘었다. 이 같은 시장조건에 규정돼 농업 총생산에서 미작(米作)이 차지한 비중은 1911년 48%에서 1937년 56%로 커졌다. 반면 맥류와 잡곡류의 전작(田作)은 후퇴했다. 채소류, 과일류, 특용작물류의 비중은 큰 변동이 없었다.

미작이 중심을 이룬 남부 평야지대에서는 전작만이 아니라 양잠, 축산, 농산가공 등 비경종(非耕種) 부문도 크게 쇠퇴했다. 농촌경제는 수출산업인 미작을 매개로 상품 생산과 시장경제에 깊숙이 포섭됐다. 그 결과 5일마다 열리는 농촌 장시가 1911년 1084기에서 1940년 1520기로 늘었다. 장시의 연간 거래액과 조선의 연간 무역액은 밀접한 연동성을 보였다. 장시가 수출입 상품의 집산기구로 기능했기 때문이다.

일제하 농촌경제의 동향은 인구조건에도 깊숙이 규정됐다. 1918∼1945년 경지의 규모는 434만㏊에서 451만㏊로 고작 4% 증가했다. 그에 비해 인구는 33%나 늘었다. 농가 호수는 265만 호에서 304만 호로 늘었다. 그에 따라 호당 평균 경지는 1.7㏊에서 1.5㏊로 줄었다. 소유 형태별 농가 구성의 추이를 보면 1932년까지 자작농과 자소작농이 감소하고 소작농이 증가했다. 농가 호수에서 소작농의 비중은 1916년 37%에서 1932년 55%로 늘었다. 이후에는 큰 변동이 없었다. 종래 이 같은 농가 구성의 추이를 두고 지주제와 시장의 압박을 받아 상하 전 계층의 농가가 몰락한 결과로 이해하는 것이 일반적이었다. 그런 해석에는 인구조건을 고려하지 않은 문제점이 있다. 예컨대 자작농과 자소작농의 감소분보다 소작농의 증가분이 훨씬 더 많았다. 이는 1890년대부터 인구가 팽창하면서 1910∼1920년대에 이르러 아버지나 형의 집에서 차남이나 삼남 등이 소작농 형태로 분가했기 때문이다. 그런 인구가 1931년까지 증가한 소작농 호수의 40%를 차지했다.

나머지 60%는 경제 요인에 의한 몰락이었다. 1924년 관동대지진 이후 일본 경제는 불황의 연속이었다. 1930∼1932년에는 세계 대공황의 파도가 밀어닥쳤다. 거기에다 체계성을 잃은 총독부의 농업정책도 한몫했다. 총독부 관리들은 조선 농업의 실정에 무지했고 오만했다. 그들은 수리와 비료를 많이 공급해 증산을 촉구했지만(산미증식계획), 종자의 성질이 그에 맞지 않아 도열병의 피해만 안겼다. 미작의 생산성은 1920년대 내내 정체했으며, 그 사이 농가는 지주제와 시장의 압박으로 심각하게 몰락했다.

일정기에 걸쳐 지주제가 번성한 근본 요인은 역시 과잉 인구였다. 소작료율은 생산량의 평균 50% 이상이었다. 그럼에도 소작지는 언제나 초과 수요의 대상이었다. 농촌공업의 부재로 다른 소득의 기회는 없었다. 초과 수요로 인해 토지 임대차 시장에서 지주는 늘 우세한 협상력으로 소작농을 압박했다.

지주제의 중심은 일본인 농장주였다. 러일전쟁 이후 많은 일본인이 농업경영의 새로운 기회를 찾아 조선으로 건너왔다. 그 수는 1915년까지 7000여 명에 달했다. 그들이 정착한 곳은 주로 금강, 만경강, 동진강, 영산강, 낙동강의 하류 연해 지역이었다. 이들 지역에는 하수와 조수의 퇴적 작용으로 광대한 저습 미간지가 형성돼 있었다. 일본인들은 그 토지를 손에 물을 묻히고 좁쌀을 줍듯이 헐값으로 대량 매수한 다음 제방을 쌓거나 관수·배수시설을 만들어 비옥한 농장으로 개척했다.

일본인 농장주는 생산요소와 노동과정을 합리적으로 통제한 자본가적 경영자였다. 반면 조선인 지주의 경영방식은 정태적이었다. 그로 인해 일본인 지주의 성장세는 조선인 지주를 능가했다. 1930년대 들어 조선인 지주는 정체하거나 후퇴했는데, 일본인 지주는 계속 성장해 지주제의 중심을 차지했다.

농촌 신흥세력

이전에 소개한 대로 1890년대 이래 미곡의 대일 수출시장을 무대로 해서 새로운 형태의 지주가 성장했다. 농촌사회의 실력자로 등장한 신흥 지주의 다수는 종래 군현의 행정을 세습한 향리(鄕吏) 가문 출신이었다. 그들은 면사무소, 금융조합, 수리조합, 농회, 면협의회와 같은 총독부의 농촌 지배기구에 적극적으로 참여했다. 그들의 일부는 총독부의 중견 관료로 출세했다. 1925년 조선인 군수 300명 가운데 260명이 향리 가문 출신이었다.

이들 신흥세력의 역사적 역할은 제국주의의 충실한 협력자 이상이었다. 일본이 조선을 영구히 동화시키기 위해 근대문명의 제도와 기구를 이식할 때, 그것을 수용하고 정착시키는 데 앞장선 것은 이들 신흥세력이었다. 이들은 지주경영을 통해 축적한 자본을 상업, 공업, 금융에 투자해 민족경제의 발전을 이끌었다. 일본으로 유학해 신학문을 익힌 그들의 자제는 실업에서뿐 아니라 언론, 교육, 문학, 학술, 예술 등의 여러 방면에서 계몽적 지도자로 활약했다. 그들은 이후 일제가 패망하고 대한민국이란 국민국가가 세워질 때 이를 지지한 주요 정치세력을 이뤘다. 반면 전통 양반세력은 일정기에 걸쳐 조용히 침잠했다. 그들은 근대문명에 적대적이었으며, 격변하는 세계를 이해하고 대응할 능력이 없었다.

1920년대까지 총독부의 농업·농촌정책은 지주세력을 앞세워 미곡의 증산을 추구하는 수준에 머물렀다. 1930년대 들어 총독부는 개별 농가의 생산과정을 직접 장악해 안정시키려는 사회정책으로 전환했다. 그 배경에는 1920년대 후반 이래, 특히 1930∼1932년의 공황기에 심각하게 진행된 농가의 몰락이 있었다. 정책의 전환은 1927년부터였다. 총독부는 소작농의 소작권을 안정시키고 강화하는 내용의 행정명령을 내렸다. 1932년에는 ‘조선소작조정령’이란 법을 제정해 모든 종류의 소작쟁의를 지방재판소, 군수, 경찰서장이 참여하는 소작위원회가 강제 조정토록 했다. 1934년에는 ‘조선농지령’을 공포해 소작권을 지주에게 대항할 수 있는 권리로 성립시켰다.

이 같은 정책환경의 변화로 지주제는 1933년 이후 성장세를 멈췄다. 나아가 총독부는 자작농 창설 사업을 벌여 지주들의 소작지를 소작농에게 판매하도록 강제했다. 소작농에게는 금융조합이 토지매입 자금을 지원했다. 그 결과 1940년까지 총 농가의 36%인 109만 호에 호당 0.3㏊의 자작지가 설정됐다. 이외에 총독부는 ‘농촌진흥운동’의 기치를 걸고 농가를 안정시키기 위한 다양한 사업을 벌였다. 1933년 이후 10년간 조선의 소농경제는 상대적 안정기를 누렸다. 총독부의 권력이 농촌사회의 말단에까지 깊숙이 침투하는 기간이기도 했다.

복선의 전환

농촌 주민의 일상생활에서 새로운 변화가 감지되는 것은 1920년대 후반부터였다. 면과 면을 연결하는 신작로가 닦이고, 그 위를 버스와 트럭이 오가고, 면의 시가지가 정비되고, 하수구가 시설되고, 전기가 들어오고, 정미소와 양조장이 개업하고, 상설점포가 자리를 잡고, 공설 장소에서 활동사진이 돌려지고, 신문사 지국이나 카페와 같은 문화시설이 들어선 것은 대개 그 무렵부터였다.

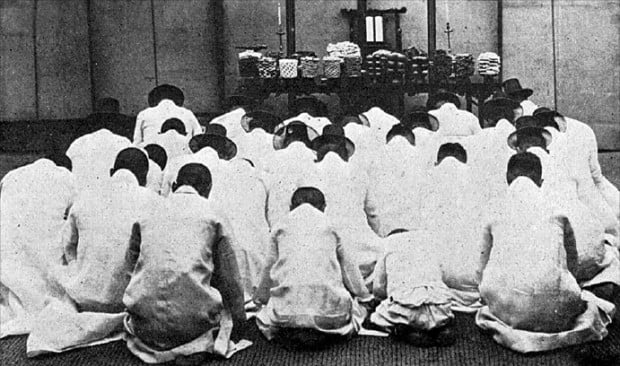

그렇지만 면 소재지를 넘어 사방의 동리로 들어가면 딴판이었다. 거기서는 근대의 모습을 구경하기 힘들었다. 거기서는 구래의 공간과 질서가 온존했다. 농촌 주민은 여전히 양반과 상민의 신분 감각으로 서로를 차별하고 대립했다. 친족 결성, 족보 편찬과 같은 양반문화의 실천을 통해 가문의 사회적 지위를 개선하려는 전통 소농사회의 행동 원리는 일정기에 걸쳐 오히려 강화됐다. 호주가 장수할 경우 가족 구성원은 40여 명으로까지 부풀었다. 경남 언양면에서 일정 규모 이상의 친족집단은 1912년 17개에서 1942년 34개로 증가했다. 이에 속한 인구는 전 주민의 21%에서 36%로 늘었다. 1930년 전국의 6만여 개 마을 가운데 동성부락 비중은 48%에 달했다. 근대로의 전환은 근대가 전통을 해체하는 식의 단선(單線)이 아니라 전통을 강화하기도 하는 복선(複線)으로 전개됐다.

이영훈 < 前 서울대 경제학부 교수 >

![[시승기] 기아차 'SUV 스포티지', 새 파워트레인 탑재…주행감 부드럽고 안전성능 만족](https://img.hankyung.com/photo/201902/AA.18938752.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)