[책마을] 식물은 식물일 뿐이라고? 말도 걸고 공부도 한다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

춤추는 식물

리처드 메이비 지음 / 김윤경 옮김

글항아리 / 504쪽 / 2만8000원

리처드 메이비 지음 / 김윤경 옮김

글항아리 / 504쪽 / 2만8000원

![[책마을] 식물은 식물일 뿐이라고? 말도 걸고 공부도 한다](https://img.hankyung.com/photo/201805/AA.16848669.1.jpg)

《춤추는 식물》은 이런 시각에 도전하는 책이다. 식물은 단지 수동적이고 정적인 존재가 아니라 나름대로 활동적 존재라며 일반적인 상상을 뛰어넘는 식물의 다양한 세계를 보여준다. 3만5000년 전 동굴벽화의 식물 그림부터 쓰러진 너도밤나무의 빈 껍질에 담긴 식물의 생존 비법, 식물이 지닌 힘의 이면에 숨어 있는 생명력에 관한 논쟁, 식물이 인간의 독창성을 흉내낼 수 있는가에 관한 낭만주의 시인들과 계몽주의 과학자들의 논쟁, 근래에 와서 하나둘 밝혀지고 있는 식물의 의사소통에 이르기까지 다양한 이야기가 펼쳐진다. 이런 다양한 이야기를 통해 인간이 역사적으로 식물을 어떻게 인식하고 다뤄왔는지 그 변천사를 짚어낸다.

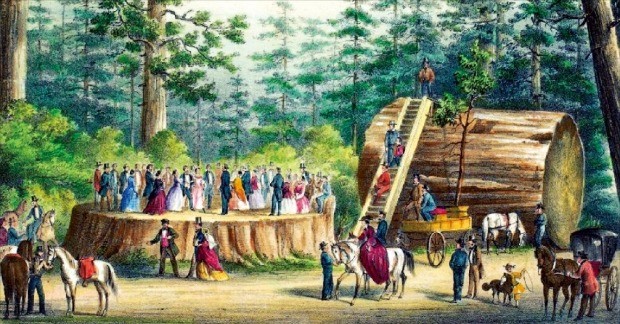

익히 알려진 대로 식물의 세계는 경이롭다. 바오바브나무는 상상을 초월하는 크기 덕분에 눈에 잘 띄는 랜드마크로는 물론 마을의 회합장소, 종교행사장으로 애용됐다. 나무의 속이 비는 특성 때문에 버스정류소나 저장실, 쓰레기 매립지 같은 공공시설로도 사용되고 있고, 백인들이 원주민 포로를 가둬놓는 수용소로 이용하기도 했다. 1852년 미국 캘리포니아의 막노동꾼이 처음 요세미티 계곡에서 발견한 매머드 세쿼이아는 거목의 대명사였다. 나무를 잘라낸 그루터기를 무대로 삼아 수십 명이 올라가서 춤을 춰도 될 정도였다.

중세 사람들은 식물과 인체의 겉모습이 비슷한 데서 식물의 효용 및 약효를 추정했다. 노란색 꽃은 황달에, 얼룩무늬 잎은 발진에 쓰였다. 인체 모양과 비슷해 동양에서 거의 만병통치약처럼 여기던 인삼도 대표적 사례로 제시한다. 중국과 한국에서 인삼은 귀한 약초여서 비싸게 거래됐고 만병통치약이라는 이야기가 서양에 전해지면서 환금작물로 통용됐다. 현대에 와서 인삼의 각종 약리적 성분과 효능이 과학적으로 밝혀지고 있지만 저자는 별로 인정하지 않는 분위기다. 책에는 커다란 산삼을 든 산신령을 그린 한국의 산신탱화도 실어놨다.

신대륙의 발견과 식민지 개척은 유럽인에게 새로운 전리품을 획득하는 기회였다. 식물도 그중 하나였다. 안데스 원산의 고추가 유럽과 세계로 전파된 것처럼 형태가 특이한 식물은 유럽인에게 각광받았다. 영국의 큐식물원을 비롯한 빅토리아시대의 박물관에는 식민지에서 들여온 거대 식물이나 특이한 난을 보러 수천 명이 몰려들었다. 중심에서부터 퍼져나가는 아마존 수련의 잎맥은 1851년 런던 만국박람회에서 선보인 세계 최초 철골 건축물인 수정궁의 뼈대를 만드는 데 영감을 줬다.

지중해 지역이 상징인 올리브나무는 인상파 탄생에 기여했다. 유럽의 음울한 기후와 빛에 익숙한 고흐, 르누아르 같은 화가들은 지중해 올리브를 작품에 담아내려 애썼다. 영국의 식민 지배를 받았던 인도에서는 미술사의 중요한 전환점이 된 식물미술이 탄생했다. 동인도 회사 소속의 인도 화가들은 섬세한 세밀화의 전통을 지닌 무굴문화와 유럽의 원근법을 결합해 독창적 무늬와 배치로 식물 이미지를 그려냈고, 이는 근대회화의 기반이 됐다고 저자는 설명한다.

또 하나 경이로운 건 기억과 학습능력을 보여주는 지능형 식물과 이웃 식물에 말을 거는 소통형 식물의 존재다. 페로몬을 발사해 이웃 식물에 곤충의 습격 사실을 알려주는 난, 전용 살충제가 있는 기계풀, 기근을 몸통 줄기로 바꾸는 주목, 근육 있는 동물처럼 힘을 쓰는 식충 식물은 수동적이라고만 여겼던 식물계에서 새롭게 발견된 면모다. 신경초라고 불리는 미모사 푸디카는 자극을 반복하면 이를 기억해 더 이상 반응하지 않는다는 점에서 학습과 기억능력을 지닌 것이 아니냐는 주장도 제기되고 있다. 책을 읽다 보면 식물이 정말 춤이라도 출 것 같은 기분이 든다.

서화동 문화선임기자 fireboy@hankyung.com

![[책마을] 죽은 나무는 수많은 생물이 사는 호텔](https://img.hankyung.com/photo/202412/AA.38933574.3.jpg)

![[책마을] '당시의 눈'으로 바라 본…대한제국 시작과 마지막](https://img.hankyung.com/photo/202412/AA.38934521.3.jpg)

![[책마을] 근육질 참치, 투명 망토 멸치…놀라운 바닷속](https://img.hankyung.com/photo/202412/AA.38933597.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)