무리한 덤핑입찰 경쟁 '부메랑'

대부분 업체들 수천억원 적자

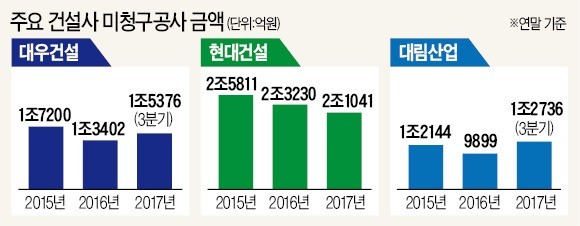

2010년 이후 대형 건설사의 해외 사업은 실적 악화 주범으로 꼽힌다. 국내 업체끼리 해외에서 무리하게 덤핑 입찰 경쟁을 벌였다가 대부분 건설사가 휘청거렸다. 삼성엔지니어링 GS건설 대림산업 대우건설 SK건설 포스코건설 등이 한 번씩 수천억원에서 조단위 적자를 낸 것도 해외 사업 부진 탓이다.

대형 건설사들은 2000년대 후반 국내 부동산 경기가 침체하자 해외 플랜트 공사 수주에 ‘올인’했다. 이 과정에서 치열한 덤핑 경쟁이 벌어졌다. 하지만 2013년부터 준공이 돌아온 해외 공사에서 대규모 적자가 나기 시작했다. 한 대형 건설사 수주담당 임원은 “입찰 당시 1등과 2등의 견적 차이가 많이 났거나 발주처와 가격을 다시 협상하는 경우 대부분 적자라고 보면 된다”며 “2000년대 중후반에 수주한 플랜트 공사 중에서 흑자를 낸 곳은 거의 없다”고 말했다.

대형 건설사들이 조단위 사업에 너무 일찍 뛰어든 것도 화근이라고 전문가들은 분석했다. 전체적인 사업을 조율할 능력을 갖추지 못한 상태에서 대규모 공사를 EPC(설계·구매·시공) 방식으로 저가 수주해 화를 자초했다는 것이다. 건설사들은 자재 조달에서부터 문제가 불거졌다고 입을 모았다. 인력 수급도 늘 골칫거리였다. 결국 공기를 지키지 못해 대규모 클레임에 걸렸다. 대형 건설사 관계자는 “현장에서 쉬쉬하다 보니 막판에 부실이 한꺼번에 터지는 경우가 많다”고 말했다.

해외 공사에서 크게 당한 건설사들은 2010년대 들어 선별 수주로 전략을 수정했다. 2016년과 지난해는 유가 급락으로 발주 물량도 크게 줄었다. 이 여파로 건설사들의 해외 수주액이 급감했다. 2010년엔 해외수주액이 715억7800만달러에 달했지만 2016년과 작년엔 2년 연속 300억달러를 밑돌았다. 대형 건설사 관계자는 “몇 년 전부터 해외 수주 부서를 바라보는 시각이 차가워졌다”며 “돌발 변수가 너무 많아 해외 사업은 잘해야 본전이라는 게 대체적인 분위기”라고 말했다.

김진수 기자 true@hankyung.com

![[단독] "한국만 골든타임 놓쳤다"…'10조 사업' 날린 이유가](https://img.hankyung.com/photo/202411/AA.38671929.3.jpg)