진보성향 서울·전북교육청 등 "재지정 기한까지 못 기다려"

보수성향 대구·울산·경북선 "교육감 권한…원칙대로 처리"

자사고는 2001년 김대중 정부 때 붕어빵식 고교 교육을 막고, 학부모에게 학교 선택권을 주자는 취지에서 도입됐다. 민족사관고, 전주 상산고 등 전국 6개로 시작해 현재 전국에 46개다. 서울에 23개가 몰려 있고, 나머지 시·도별로 한두 개씩 분포돼 있다. 학비는 일반고보다 월평균 30만원 많다. 이런 이유로 ‘귀족학교’란 비판을 받기도 했다.

하지만 절차상 문제 등 장애물이 만만치 않다는 지적이다. 우선 교육청별로 입장 차가 크다. 대구·울산·경북 등 보수성향으로 분류되는 교육청은 “자사고, 외국어고 등의 재지정은 교육감 고유 권한”임을 강조하고 있다. 전문가들은 지난 9년간의 보수정부 시절 진보성향의 교육감들이 자사고 폐지를 주장했듯이, 이번엔 정반대 상황이 벌어질 것으로 예상한다.

현행 초중등교육법 시행령(제91조의 3)에 따르면 자사고, 외국어고 등의 재지정 심사는 5년 단위로 해당 교육감 주관 아래 이뤄지며, 지정을 철회하려면 법에 명시된 사유에 근거해야 한다. 서울에선 2019년 13개, 2020년 10개의 자사고가 심사를 받을 예정이다. 외국어고에 대한 심사는 2020년까지 기다려야 한다.

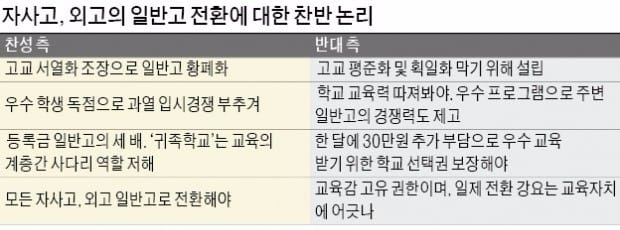

자사고 등의 공과에 대해서도 의견이 엇갈린다. 전북교육청 관계자는 “전주 상산고가 명문 자사고로 알려져 있는데 이는 뛰어난 학생들을 선점했기 때문”이라고 평가했다. 하지만 오세목 전국자사고협의회 회장은 “자사고, 외국어고 등이 처음 생겼을 시절에나 가능한 주장”이라며 “학교 경쟁력을 강화하기 위한 자사고들의 노력을 감안해야 한다”고 반박했다.

자사고, 외국어고는 주요 대학 입학을 목표로 치열하게 경쟁한다. 오히려 획일화된 일반고들에 대한 자극제 역할을 한다는 게 존치론자들의 주장이다. 이와 관련해 ‘2016년 학업성취도 평가’에서 1위 그룹에 포함된 40개 학교 가운데 일반고는 13곳에 달한다. 외국어고와 국제고는 각각 5개와 3개, 자사고는 5개에 불과하다. 오 회장이 “전국 고교 중 2%에 불과한 자사고가 일반고를 황폐화시킨다는 건 말이 안 된다”고 하는 이유다.

박동휘/김봉구 기자 donghuip@hankyung.com