현직때 노하우 살려 정책 조언

한국 '관피아 방지법' 등 묶여 퇴임 후 갈 곳 마땅치 않아

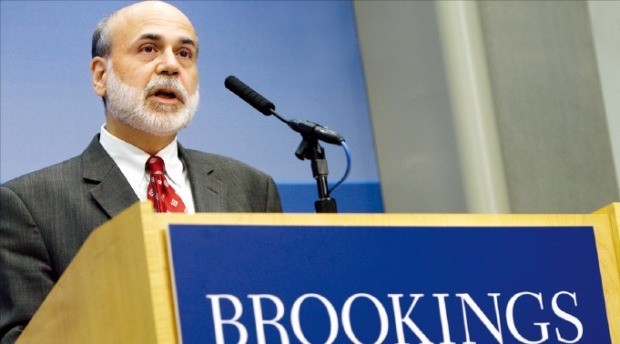

미국에선 버냉키처럼 정부에서 일하던 고위관료나 정치인이 퇴직 후 싱크탱크로 옮겨 연구하는 게 오랜 관행이다. 현직 때 쌓은 노하우에다 연구 성과를 더해 거꾸로 국가의 장기 정책에 조언을 아끼지 않는다.

반면 한국에선 고위공직자가 자리에서 물러난 뒤 갈 만한 곳이 마땅치 않다. 오랜 시간 재정과 통화정책을 고민한 경제 관료는 더욱 그렇다.

특히 2014년 세월호 참사 이후 생긴 ‘관피아 방지법(공직자윤리법)’에 묶여 갈 수 있는 자리라곤 대학 객원교수 정도가 전부다. 3년간 전직 금지 기간이 끝나면 너도나도 ‘로펌행’을 택한다. 상대적으로 고액 연봉이 보장돼 3년간 ‘실업자’로 겪은 고충을 보상받을 수 있기 때문이다.

한샘의 조창걸 창업자가 지난해 3월 사재를 털어 연구소를 설립하기로 하면서 “한국에서는 총리 대법관 장관 등을 지낸 고위공직자가 갈 곳이 특정 단체 이익을 대변하는 로펌밖에 없다. 그러면 국가 전략과 비전은 누가 세우느냐”고 한탄한 이유도 여기에 있다.

한국 경제를 잘 알고 조언해줄 브레인을 적재적소에 적극 활용하자는 목소리가 커지고 있다. 윤증현 전 기획재정부 장관은 퇴직 후 여의도에 ‘윤경제연구소’를 차리고 구조조정과 교육정책 등에 활발한 의견을 내고 있다.

공직자 스스로 사회에 어떻게 공헌할 것인지 고민해야 한다는 주장도 있다. 한 민간연구소 관계자는 “국책연구소 등에서 경제 전문가에 대한 수요가 높기 때문에 전직 관료들이 결심한다면 얼마든지 공헌할 길이 있다”고 말했다.

김유미 기자 warmfront@hankyung.com

![[속보] 尹탄핵, 조국 대신 백선희가 표결…선관위 비례대표 승계 결정](https://img.hankyung.com/photo/202412/02.22579247.3.jpg)