재계 "돈들인 효과 없어" 불만

'조직 이익만 챙긴다'는 비판도

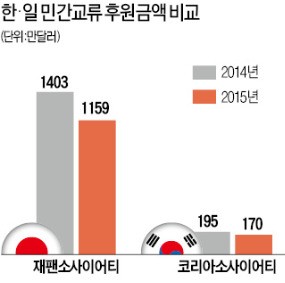

후원금 일본 단체 7분의1 수준

재정 취약해 2년 연속 적자도

"지원 부족한데 기대만 커" 반박

미국에서 한국에 대한 우호적인 여론을 조성하고, 통상마찰 등의 이슈에 대응하는 창구가 필요하다는 정무적 판단에 따라 코리아소사이어티는 출범했다. 미국에 진출한 한국 기업을 통해 건네진 설립자금 300만달러는 한국 정부가 지원했다. 초대 회장은 대표적 친한파 인사인 도널드 그레그 전 주한 미국대사가 맡았다.

2000년 중반 이후 미국 내 한국 위상이 올라가고, 한국 정치권의 관심이 시들해지면서 사정이 달라졌다. 미국에 진출한 한국 기업 사이에서는 “코리아소사이어티가 별로 도움되지 않는데 한국 정부를 등에 업고 손만 벌린다”는 불만이 나오고 있다. 지난해 삼성전자가 30만달러, 현대자동차 15만달러, 포스코·SK·GS는 각각 10만달러의 후원금을 냈다.

이들 기업 중 한 임원은 “매년 같은 액수의 후원금을 내고 있으나 그만큼 효과를 얻고 있는지 회의적”이라고 말했다. 정부는 한국국제교류재단을 통해 올해 4월 40만달러 등 매년 50만달러 안팎을 코리아소사이어티에 지원하고 있다.

코리아소사이어티가 한·미 교류보다는 내부 조직원을 더 챙기는 단체로 변질되면서 정체성의 위기를 겪고 있다는 시각마저 있다. 코리아소사이어티 이사회 관계자는 “아무리 회장이 친한파라고 하더라도 이사회와 집행부의 의사결정이 미국인에 의해 좌우되는 것을 막을 견제장치가 필요하다”고 지적했다.

코리아소사이어티 측도 고충을 토로한다. 지원은 턱없이 부족한데 기대만 크다는 불만이다. 한 관계자는 “2014년 이후 2년 연속 수십만달러 적자가 나서 내부적립금까지 빼내 썼다”고 말했다. 그러면서 관례적으로 전직 주한 미국대사가 맡던 회장 자리에 민간 출신을 앉혀 변화를 꾀하고 있다고 강조했다. 국제신용평가사 무디스에서 일한 톰 번 회장은 지난해 취임한 뒤 공공 외교 프로젝트를 가동하고 있다.

코참 측은 일본과 미국의 민간교류를 담당하는 재팬소사이어티의 7분의 1에 불과한 후원금과 짧은 역사, 얕은 네트워크로는 “경쟁하기가 어렵다”는 점을 인정한다. 코참 관계자는 “한국의 이익을 대변하는 창구가 있다는 것 자체에 의미를 둔다”며 “코리아소사이어티는 만약을 대비한 일종의 보험과 같다”고 설명했다.

뉴욕=이심기 특파원 sglee@hankyung.com