학생 점거 농성 1주일 만에…이대, 미래라이프대 설립 결국 철회

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'명문대 순혈주의'에 막힌 선취업 후진학

학생들 "학위 장사" 거센 반발

대학도 실질적 소통 부족

"이화의 질과 격을 낮추는 꼴"

학벌주의 민낯 표출 지적도

대학 진학 대신 취업 장려하는 정부 정책도 타격 우려

학생들 "학위 장사" 거센 반발

대학도 실질적 소통 부족

"이화의 질과 격을 낮추는 꼴"

학벌주의 민낯 표출 지적도

대학 진학 대신 취업 장려하는 정부 정책도 타격 우려

학생 반발에 물러선 이대

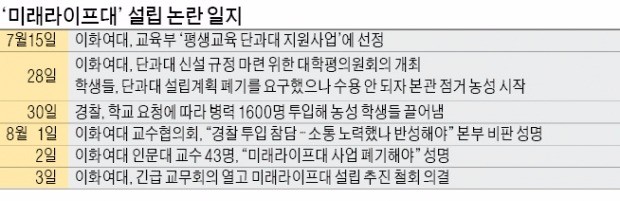

농성 초기만 해도 학내 갈등 정도로만 여겨졌던 이번 사태는 시간이 흐를수록 대학교육의 본질을 둘러싼 문제로까지 번지면서 사회 이슈로 떠올랐다. 가장 큰 논란은 이대가 단과대를 신설해 학위장사를 하려 했다는 비판이다. 농성 학생들은 “학교가 돈벌이 수단에 골몰하고 있다”고 주장했다. 이에 대해 최 총장 등 학교 경영진은 “가정형편상 이유로 어쩔 수 없이 고등교육을 받지 못한 여성에게 기회를 제공하려던 것”이라고 말했다.

한 대학 관계자는 “이대 졸업생 중 일부가 졸업장 반납에 나선 것은 사실상 자신들의 졸업장이 가진 가치가 떨어지는 것을 묵과하지 않겠다는 이기주의”라며 “갈수록 취업률이 떨어지면서 나타나는 현상”이라고 안타까워했다.

소통부재가 사태 악화시켜

대학 측과 학생 간 소통부재가 사태를 키웠다는 지적도 나온다. “소통이 전무했고 대화할 수 있는 마지막 기회였던 지난달 28일 평의회에서도 의견이 받아들여지지 않았다”는 게 농성 학생 측 얘기다. 이에 대해 대학 측은 “처장회의 대학장회의 등 정당한 절차를 거쳤다”고 했지만 최 총장이 지난 2일 “한정된 시간으로 인해 학내 구성원들이 충분히 공감할 수 있는 소통이 부족했다”고 말해 협의가 부족했음을 인정했다.

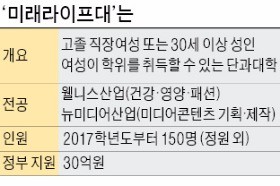

이대가 평생단과대 설립안을 백지화하면서 교육부는 난감해졌다. 선취업·후진학 풍토를 정착시키기 위해 올해 처음 시행하는 이 사업에서 이대는 단연 스포트라이트를 받았다. 10개 선정 대학 중 유일한 여대인 데다 서울 소재 대학은 동국대와 이대뿐이었다.

교육부 관계자는 “이 사업이 이대에서 성공을 거두면 다른 상위권 대학으로도 확산할 수 있을 텐데 아쉽다”고 말했다.

김동현/마지혜 기자 3code@hankyung.com

![[속보] 경찰, 대통령실 압수수색 종료…경호처 저지에 진입 실패](https://img.hankyung.com/photo/202412/02.22579247.3.jpg)