최저임금 1% 오르면 중장년 고용 0.05% 줄지만

청년 0.29%·고령 0.33% 감소

최저임금 인상 혜택 중산층 근로자까지 확대

소득분배 기능도 약해져

노동계와 경영계의 힘겨루기로 진행되는 한국의 최저임금 결정 구조에서 양 진영은 서로에게 유리한 분석을 논거로 제시한다. 이정민 서울대 경제학부 교수는 “최저임금은 실증적 분석에 따라 결정돼야 하며 정치적인 타협이나 이익집단의 협상력에 휘둘려선 안 된다”고 말했다.

이 교수가 내놓은 ‘최저임금 인상에 따른 고용 및 노동소득분배 영향 분석’은 2006년부터 2014년까지 고용노동부의 고용형태별 근로실태조사와 최저임금 인상률을 실증 분석한 결과다. 기존 최저임금과 고용에 대한 연구가 대부분 미국 등 해외 자료를 기반으로 한 것과 다른 점이다.

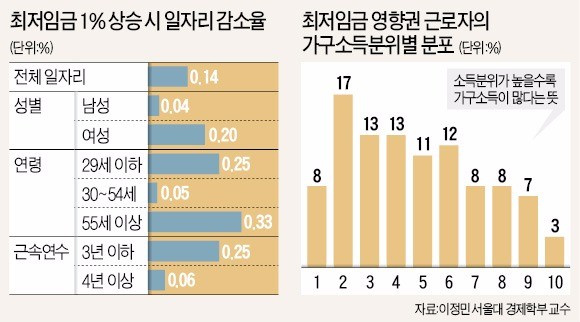

이 교수는 매년 전체 일자리 증감과 물가, 경제 성장률 등 외부 변수를 반영해 최저임금 인상과 일자리가 마이너스(-)의 상관관계가 있다는 사실을 밝혀냈다. 그는 “중장년층보다는 청년층과 고령층, 남성보다는 여성, 근속기간이 짧은 근로자 등 고용 취약계층의 일자리가 더 많이 줄어든다”고 진단했다.

최저임금 1% 인상 시 30~54세 중장년층 일자리 수는 0.05% 감소하지만 청년층은 0.29%, 고령층은 0.33% 줄어드는 것으로 집계됐다. 같은 조건에서 남성 일자리는 0.04% 줄어드는 반면 여성 일자리 감소율은 0.2%에 달했다. 근속연수 3년 이하까지 근로자의 일자리는 최저임금 1% 인상 시 0.25% 줄어들지만, 4년 이상부터는 0.06%만 감소하는 것으로 분석됐다. 이 교수는 “이를 통해 최저임금 인상으로 신규 고용까지 줄어든다는 결론이 가능하다”고 말했다.

그러나 노동계와 야권에선 “최저임금 인상은 고용에 부정적인 영향이 없다”며 ‘최저임금 1만원’을 계속 주장하고 있다. 더불어민주당이 2020년 1만원(연평균 13.5%), 국민의당이 앞으로 3년간 최저임금을 매년 10%포인트씩 올려 3년 뒤 최소 34%의 인상 효과를 내겠다고 나섰다.

○“최저임금 소득분배 기능 상실”

이 교수는 또 최근 수년간 최저임금의 가파른 상승으로 인해 최저임금의 소득 재분배 기능이 크게 약해졌다고 분석했다. 중산층 근로자까지 최저임금 영향권에 들어간 탓에 최저임금 인상에 따른 수혜가 저소득층보다 중산층으로 가고 있다는 설명이다.

최저임금위원회에 따르면 최저임금 영향권 근로자 비율(영향률)은 2006년 10.3%(150만여명)에서 올해 18.2%(342만여명)로 상승했다. 최저임금이 오르면 전체 근로자 중 18.2%의 임금이 증가한다는 뜻이다.

이 교수가 최저임금 영향권 근로자의 가구소득분위(1~10분위·소득이 많을수록 분위가 높음)별 분포 현황을 분석했다. 그 결과 소득이 가장 적은 1분위 가구에 분포된 근로자는 8%에 그쳤고, 2분위가 17%로 가장 많았다. 중산층인 4~7분위에도 44%가 몰려 있었다. 최저임금 영향권 근로자가 4분위에 13%, 5분위에 11%, 6분위에 12%, 7분위에 8% 등으로 분포돼 있었다.

이 교수는 “최저임금이 최근 너무 가파르게 올라 본래 정책 목표인 저소득층 소득 분배 개선 기능을 잃고 중산층의 소득 증가라는 결과를 낳고 있다”며 “최저임금이 사회 불평등을 완화하는 적절한 수단인지 재검토가 필요하다”고 말했다.

강현우 기자 hkang@hankyung.com