영·호남 정당 득표율 '지각변동'

새누리 영남서 10%P 하락…광주, 국민의당 53%·더민주 28%

'내려꽂기 공천' 거부한 민심

유권자들 '공천 권력투쟁' 심판…"공천권자 눈치볼 필요 없게 됐다"

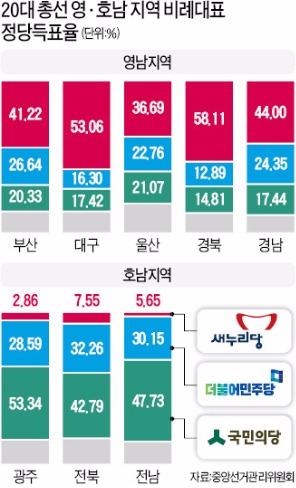

‘새누리당 공천만 받으면 당선된다’는 말은 옛날얘기가 돼버렸다. 새누리당 공천 파동의 진원지인 대구의 정당득표율 역시 66.48%(19대 총선)에서 이번엔 53.06%로 13.42%포인트 떨어졌다. 울산은 49.46%에서 36.69%로 하락했다. 울산 역시 두 야당의 비례대표 득표율을 합하면 새누리당보다 높다. ‘새누리당 텃밭’이라는 말을 무색케 했다.

호남(광주·전북·전남)에서는 국민의당이 새누리당과 더민주를 합친 것보다 더 많은 정당득표율을 보였다. 전남 순천의 이정현 새누리당 당선자에 이어 전북에서도 새누리당이 처음으로 당선자(정운천 전주을 후보)를 냈다. 지역주의 장벽에 균열이 생긴 것이다.

지역패권주의 균열은 달라진 유권자 의식에서도 감지된다. 오랫동안 주민들과 호흡을 같이하며 지역 발전을 고민한 후보는 설령 ‘텃밭당’의 후보가 아니더라도 유권자들이 표를 주는 문화가 새롭게 자리 잡고 있는 것이다. 영남과 호남에서 지역벽을 허물며 당선된 후보들은 한결같이 몇 차례 낙선하면서도 포기하지 않고 표밭갈이를 했다는 공통점이 있다.

한 무소속 당선자 측 관계자는 “이제 어느 정당의 공천을 받았느냐보다 얼마나 지역구 관리를 착실하게 하느냐가 선거 승패의 관건이 됐다”며 “지역구 관리만 잘하면 당 대표 등 공천권자의 눈치를 볼 필요가 없게 됐다”고 말했다.

전문가들은 “정치판이 새롭게 바뀐 만큼 여야의 공천제도도 손질할 필요가 있다”고 지적한다. 깃발론이 더이상 통하지 않는 만큼 공천제도에도 변화가 있어야 한다는 주문이다. 한 관계자는 “이번 총선처럼 특정한 정치적 목적을 갖고 여야가 무리하게 공천권을 행사한다면 다음 선거에서도 비슷한 상황을 맞을 것”이라며 “민심을 반영하는 상향식 공천 방식을 찾아야 한다”고 말했다.

박종필/김기만 기자 jp@hankyung.com