'Fed 물가목표치'에 근접

디플레 위협 약화 조짐

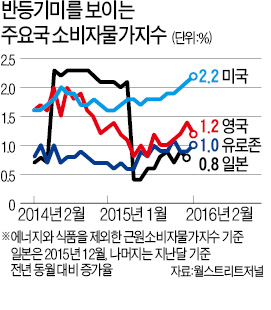

22일 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 지난달 에너지와 식품을 제외한 미국의 근원 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 2.2% 증가하며 2012년 6월 이후 최대 상승폭을 나타냈다. 전달인 지난해 12월에 비해서도 0.3% 상승, 한 달 오름 폭으로는 2011년 8월 이후 최대를 기록했다.

WSJ는 근원 소비자물가가 경기 흐름을 보다 정확히 반영한다는 점을 감안하면 지난달 물가상승률은 유가가 안정될 경우 연 2%의 인플레이션 목표에 도달할 수 있음을 보여준다고 분석했다. Fed는 저유가와 함께 강달러로 인한 수입물가 하락이 지난해 소비자물가를 0.5%포인트 끌어내렸을 것으로 보고 있다. 지난달 전체 소비자물가지수가 1년 전에 비해 1.4% 오른 점을 감안하면 달러화 강세 영향을 제외할 경우 목표치에 근접했다는 게 Fed의 분석이라고 WSJ는 전했다.

미국뿐만 아니라 영국과 유로존(유로화 사용 19개국)도 에너지와 식료품을 뺀 소비자물가는 견고한 상승세를 보이고 있다.

영국의 지난달 근원 소비자물가지수 상승률은 1.2%를 기록하며 지난해 월간 기준으로 가장 높았던 6월의 0.8%를 앞섰다. 유로존도 지난달 전체 소비자물가지수 상승률은 0.4%에 그쳤지만 근원 소비자물가지수는 1% 올랐다.

최근 수년간 초저물가에 고전하고 있는 일본도 지난해 12월 근원 소비자물가지수가 1.4% 오르며 회복 조짐을 보이고 있다.

WSJ는 주요 선진국의 소비자물가가 반등할 조짐을 보이면서 중앙은행들의 금리정책에도 영향을 미칠 전망이라고 전했다. 시카고상품거래소(CME)의 ‘페드워치’에 따르면 1월 CPI가 발표된 직후 Fed가 올해 금리를 인상할 확률은 25%에서 46%로 급등했다.

유로존 중앙은행 총재 중 물가안정을 중시하는 매파 성향의 젠스 바이트만 독일 분데스방크 총재도 최근 “유로존은 디플레이션 위험에서 벗어났다”며 완화적 통화정책에 비판적인 목소리를 높였다.

뉴욕=이심기 특파원 sglee@hankyung.com