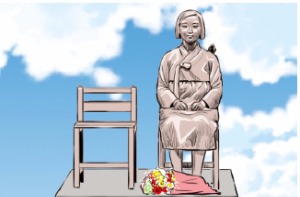

하지만 소녀상이 위안부의 평균적인 실제 모습과는 다소 거리가 있다는 지적도 들린다. 미성년 여학생처럼 너무 어리게 표현됐다는 것이다. 기록에 남아 있는 ‘일본군 위안부’가 보통 17~30세라는 점을 고려하면 더 그렇다. 소녀상보다는 훨씬 나이가 많다. 이미지는 이미지일 뿐이지만 때로는 실체를 왜곡할 수도 있다.

‘위안’이라는 말은 일본군 시각에서 만든 용어여서 거부감도 없지 않다. 정신대라는 말과 혼용하기도 하지만, 전혀 다른 뜻이다. 근로정신대(勤勞挺身隊)는 노동일 뿐이지만 위안부는 여성으로서는 수용하기 어려운 억압적 상황이 강요되는 일이었다. 이들은 전쟁이 끝난 뒤에도 고통을 받았다. 지금까지도 논쟁과 갈등 속에서 살아간다. 일본은 고노담화에도 불구하고 모호한 언어 속으로 숨어들고 있다.

식민지시대 그것도 전쟁이라는 극한 상황 속에서 밑바닥 삶을 살아내야 했던 당사자들의 고통은 그 어떤 위로로도 해소되지 않을 것이다. 전쟁이 막바지로 치달아 가면서 인간은 한낱 소모적 자원으로만 취급됐다. 그 소용돌이의 한가운데를 한 소녀가 다소곳이 앉아 있다. 그러나 소녀상에 대해서는 의견도 각색이다. 사실 위안부 문제는 양날의 칼이다. 피해를 강조할수록 우리의 치욕도 드러난다. 누이와 딸들을 지키지 못한 기억의 참담함도 증폭된다.

외교 문제로 옮겨가면 더 복잡해진다. 미국의 한 시장은 “소녀상 건립을 후회한다”고 토로했다. 아베 신조 일본 총리도 이번 방한에서 ‘골대가 자꾸 옮겨 다닌다’는 말과 함께 일본대사관 앞 소녀상을 문제 삼기도 했다. 위안부 소녀상을 세워 그들을 기리는 것은 정당하다. 그런데 지금의 소녀상은 우리 측 기억이라기보다는 일본 측의 기억을 환기하려는 듯 일본대사관 바로 앞에 세워져 있다. 이곳을 오가는 일본인들의 당혹스러움이 느껴진다. 그것도 모자란다고 생각하는 사람들도 있겠지만 너무 거친 방법은 아닌지…. 언제쯤 한일 양국은 이런 수준을 넘어설 수 있을까

고두현 논설위원 kdh@hankyung.com

![[한경에세이] 옷을 뜯어먹는 염소](https://img.hankyung.com/photo/202412/07.38510855.3.jpg)

![[아르떼 칼럼] 한 테이블에 앉은 영국인과 중국인](https://img.hankyung.com/photo/202412/07.38863970.3.jpg)

![[천자칼럼] 3차 핵시대](https://img.hankyung.com/photo/202412/AA.38863857.3.jpg)