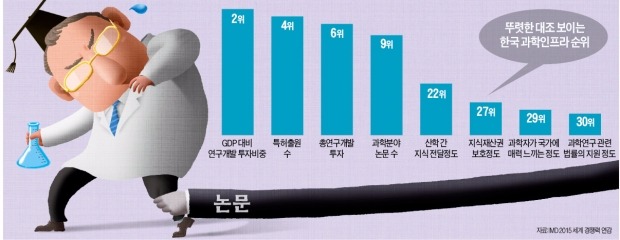

'과학 한국' 막는 5대 고질병 (1) 논문 수로 평가

SCI 등재 논문 수 세계 12위…인용 순위는 낮아

논문 수 중심의 평가는 한국 과학기술 발전의 밑거름이 됐다. 하지만 이제는 연구 품질을 고려하기보다는 논문만 양산하는 기현상이 벌어지고 있다. 좀처럼 끊이지 않는 논문 표절도 논문 수 중심 평가가 만든 악순환이란 지적이 많다. 2013년 한국이 발표한 국제과학논문인용색인(SCI) 등재 논문 수는 세계 12위에 올랐지만, 10년간 피인용 상위 1% 논문 수 순위는 15위에 머물렀다. 자주 인용되는 논문이 상대적으로 적다는 뜻이다.

정부는 올해부터 성과 평가 방식을 양(量)에서 질(質) 중심으로 바꾸겠다고 발표했다. 하지만 상당수 대학과 출연연에서는 여전히 SCI 논문 수를 주요 업적으로 평가받고 있다.

(2) 과학자 아닌 관료가 정책 주도…R&D 예산 집행 공무원이 '좌지우지'

기초과학 연구의 집행과 정책 설정을 국립과학재단(NSF)에 맡긴 미국과 달리 국내는 기초과학부터 응용기술 연구까지 공무원들이 모든 연구개발(R&D) 예산 집행 권한을 쥐고 있다.

한국과학기술기획평가원(KISTEP)에 따르면 R&D사업 기획 과정에서 이해당사자 의견 반영 정도를 분석한 결과 공무원 의견의 반영 정도가 72%로 가장 높게 나타났다. 공무원들이 성과에 쫓길 경우 얼마든지 연구 성과 부풀리기 유혹에 빠질 수 있는 구조다.

(3) 정권마다 바뀌는 연구 방향…줄기세포 → 녹색 → ICT 로 지원 쏠려

최근 10년간 한국의 과학 정책은 갈피를 잡지 못하고 있다. 노무현 정부에서는 줄기세포 연구를 밀었고, 이명박 정부는 녹색 성장을 내세우며 친환경기술 개발에 드라이브를 걸었다. 이어 들어선 박근혜 정부는 정보통신기술(ICT)과 융합을 우선 과제로 내세웠다.

정권마다 자신의 색깔을 내는 정책에 자원이 쏠리다 보니 장기 지원이 필요한 연구에 대한 지원은 줄어 줄기세포와 친환경기술은 미국과 일본, 중국에 자리를 내주고 말았다. 강성모 KAIST 총장은 “과학 정책이든, 인재 육성이든 한쪽으로 쏠리면 탈이 나기 마련”이라고 말했다.

(4) 방향성 잃은 출연연구소 …실험실에 안주, 기업·시장과 괴리 커져

박희재 산업통상자원부 R&D 전략기획단장은 지난해 R&D 혁신토론에서 “한국의 공공 R&D가 기업, 현장, 시장과 괴리가 있다”고 지적했다. 실험실 바깥으로 나가려 하지 않고 과학기술의 틀 안에서 안주하려 한다는 지적이다. 출연연은 산업화 초기에 한국의 과학기술 수준을 선진국 수준으로 끌어올리는 데 결정적 역할을 했다.

그러나 이제는 국내 기업이나 대학 연구능력이 크게 향상되면서 상용화 분야에서는 오히려 출연연을 능가한다. 미국처럼 융합형 연구를 통해 재난재해, 국방 등 파생 가능성이 큰 연구를 통해 산업 파급력을 확보해야 한다는 지적이다.

(5) 샐러리맨 전락한 연구자들…방만경영 공기업과 동일한 취급 '불만'

이달 들어 한국과학기술연구원(KIST) 등 주요 출연연에는 정년 단축, 임금피크제 반대를 내용으로 하는 플래카드가 나붙었다. 정부가 공공기관에 대한 임금피크제 도입을 추진하면서 연구자들이 반발하고 나선 것이다. 출연연은 1990년대 후반 외환위기 때 한 차례 뼈를 깎는 구조조정을 거쳤다. 당시 연구원 수천 명이 일자리를 잃었으며, 자녀의 대학 학자금 지원도 모두 사라졌다. 박근혜 정부 들어서도 방만·부실 경영을 일삼은 일부 공기업과 한데 묶여 울며 겨자먹기 식으로 방만 경영 해소안까지 제출해야 했다. 최근 상황이 외환위기 때처럼 이공계 기피현상을 불러오지 않을까 과학계 관계자들은 우려하고 있다.

박근태 기자 kunta@hankyung.com

!["'미국산 아빠차' 이유 알겠네"…가격 인하 '승부수' 통할까 [신차털기]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38854287.3.jpg)

![[속보] 尹대통령·한덕수 총리 내일 주례회동 취소](https://img.hankyung.com/photo/202412/AA.38878742.3.jpg)

![[속보] 한덕수 총리 "무거운 책임감…국민께 진심으로 송구"](https://img.hankyung.com/photo/202412/ZA.38878063.3.jpg)