꼬일대로 꼬인 인사 적체…1·2급 관료 1000명 '생존게임' 돌입

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

경제 살리려면 공무원 氣도 살려라 (1) 重苦에 빠진 공직사회

1·2급 자리 '요지부동'

'관피아' 논란 후 갈 곳 줄고, 무작정 내보낼 수도 없어

중·하위직도 꽉 막혀

6급 이하도 '도미노 적체'

1·2급 자리 '요지부동'

'관피아' 논란 후 갈 곳 줄고, 무작정 내보낼 수도 없어

중·하위직도 꽉 막혀

6급 이하도 '도미노 적체'

갑작스러운 사직은 고시 동기 중에 나이가 많다는 이유로 ‘용퇴’ 압력을 받았기 때문이다. “미처 예상하지 못했지만 후배들을 위해 자리를 비워달라는 요구를 거절할 수 없었습니다. 제 선배들도 그랬으니까요.”

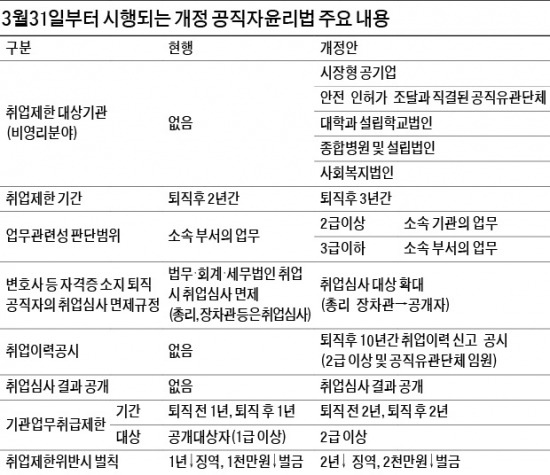

세종시 이사 1개월만에 사표

유례없는 인사적체로 관료사회가 몸살을 앓고 있다. 지난해 4월 세월호 참사 이후 퇴직 관료들의 산하단체·민간기업행이 사실상 차단되면서다. 법적으로 관료들이 갈 수 있는 공공기관 자리도 여론의 눈치를 봐야 하는 실정이다. 실제 지난해 대부분의 주요 공공기관장 인사에 관료 출신은 배제됐다.

그러다 보니 1, 2급 고위 관료들의 인사적체가 생겨나기 시작했고 그 아래로 줄줄이 승진인사가 막혀버렸다. Y 국장이 몸담았던 경제부처만 해도 지난 한 해 동안 제대로 승진인사를 하지 못했다. 1년 동안 32회에 걸쳐 크고 작은 인사가 있었지만 대부분 전보 인사였다. 실장급(1급) 승진 인사는 단 한 차례에 불과했다. 그나마 Y 국장 자리도 외부에 파견 나간 국장의 전입인사로 채워졌다.

경제부처의 한 국장은 “예전엔 후배를 위해 용퇴하는 모습을 많이 볼 수 있었지만, 그것도 갈 자리가 있어서 가능했던 일”이라며 “이제 공무원이라도 자신의 다른 일자리가 보장되지 않는 상황에선 함부로 움직이긴 어렵다”고 말했다.

올해 인사에서 1급 승진을 하지 못하면 내심 옷을 벗어야 할지도 모른다고 생각하는 한 사회부처 국장은 “지금껏 선배를 보며 희망을 찾았던 관료 사회에서 선배가 희망이 아니라 짐이 되는 현실이 서글프다”며 “1000여명의 1, 2급 관료들이 생존경쟁을 벌이는 양상”이라고 털어놨다.

6급 이하에도 심각한 인사 적체

이런 상황에서도 어쩔 수 없이 떠밀리는 퇴직관료들은 새로운 일자리를 찾기 위해 ‘하향 지원’을 하는 사례도 나타나고 있다. 최근 사직서를 낸 한 경제부처 국장은 산하 관련기관의 회장과 부회장 자리가 비어 있는데도 그 밑의 전무로 자리를 옮겼다. 회장이나 부회장으로 갔다가는 언론의 주목을 받을 것이 뻔해 ‘울며 겨자 먹기’로 눈높이를 낮췄다는 것.

6급 이하 비(非)행시 직원들이라고 인사적체 문제에서 자유로운 건 아니다. 예를 들어 관세청의 경우 그동안 20~30년 안팎의 경력으로 4급(서기관)~5급(사무관)에 오른 공무원들은 퇴직 후 각종 협회나 단체로 자리를 옮기는 것이 관행이었다. 하지만 이런 경로가 원천 차단되면서 하위 6~8급 승진인사도 어려움을 겪고 있다는 전언이다.

그나마 예산배분권 등을 통해 다른 부처와 지방자치단체에 영향력을 갖고 있는 기획재정부나 행정자치부의 사정은 상대적으로 나은 편이다. 기재부는 지난해 L 국장, W 국장, K 실장을 각각 울산광역시 광주광역시 부산광역시 경제부시장으로 보내는 ‘능력’을 과시했다. 행자부도 J 국장 등 4명이 광역자치단체의 부단체장(부시장)으로 자리를 옮겨갔다.

하지만 갈 자리가 마땅치 않아 대학에 몸을 의탁하는 관료도 점점 늘어나고 있다. 받아들이는 대학이나, 퇴직관료 본인이나 썩 달가운 선택만은 아니다. 어차피 ‘단기 동거’라는 것을 알기 때문이다.

한 대학 교수는 “관료 출신 중에는 ‘연구교수’나 ‘초빙교수’로만 머물기에는 너무 아까운 사람이 많다”며 “능력과 전문성을 갖추고 있는데도 산하단체나 민간기업으로의 이동을 3년씩이나 원천 차단하는 것은 문제가 있다”고 말했다.

김재후/김우섭/강경민 기자 hu@hankyung.com

![[속보]한덕수 대통령 권한대행, 국가안전보장회의 개최](https://img.hankyung.com/photo/202412/02.22579247.3.jpg)