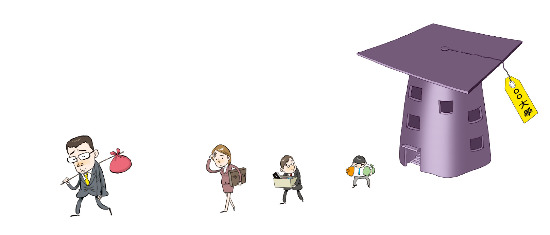

2010년 등록금 상한제 도입후 허리띠 바짝 졸라맨 대학들

교직원 복리후생부터 '칼날'

정규직 퇴사하면 충원없이 계약직으로 대체하는 추세

이직의 가장 큰 이유는 늘지 않는 연봉이다. A씨가 근무하던 대학에선 수년 전부터 임금이 동결되더니 내년부터는 삭감될 수 있다는 소문까지 돌았다. 동료가 퇴사했는데도 제때 충원이 이뤄지지 않아 업무 부담은 갈수록 커졌다. A씨는 “업무 강도가 비슷하다면 연봉을 2000만원 더 주는 기업으로 옮기는 게 낫다고 판단했다”며 “대학이 ‘신의 직장’이란 말은 이젠 옛날 얘기”라고 말했다.

엎친 데 덮친 격으로 작년부터는 대학 구조개혁이 본격화돼 대학들이 허리띠를 더욱 졸라매고 있다. “상당 기간 사정이 나아지지 않을 것”이라며 미래를 고민하는 교직원이 많아진 배경이다.

서울의 내로라하는 대학들도 예외가 아니다. 연세대는 최근 교직원 초봉을 연 3000만원대 초반으로 기존보다 10% 정도 낮췄다. 건국대는 4년째, 한양대는 5년째 임금을 동결해왔다. 임금이 동결되거나 깎이자 일반 기업으로 옮기거나 공무원시험을 준비하는 교직원이 늘고 있다.

B씨(27)도 3년간 일한 서울의 D대학을 떠나 일반 대기업으로 이직했다. 그는 “대기업에 다니는 대학 동기들보다 2000만~3000만원씩 차이 나는 연봉 문제로 고민이 많았다”며 “평생직장으로 생각하고 들어갔지만 도무지 비전이 보이지 않아 더 늦기 전에 이직한 것”이라고 말했다.

임금은 정체 또는 삭감되는 데 반해 업무 강도는 갈수록 세지고 있는 상황도 교직원들이 대학에서 이탈하는 요인이 되고 있다. 새로운 업무엔 주로 계약직이 채용돼 투입되고, 정규직이 퇴직하면 공석으로 두거나 계약직으로 대체하는 경우가 많아지면서 정규직 교직원들이 느끼는 업무 부담은 커지는 추세다.

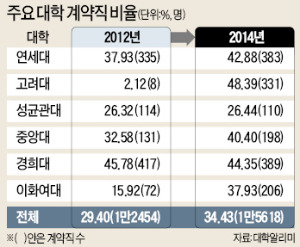

대학정보공시 사이트인 대학알리미에 따르면 전국의 4년제 대학 계약직 교직원은 2012년 1만2454명에서 올해 1만5618명으로 3164명 증가했다.

반면 같은 기간 일반직 기술직 등 정규직 교직원은 2만9900명에서 2만9739명으로 161명 줄었다. 정규직은 갈수록 줄어들고 계약직만 늘어난 것이다. 지방대학 교직원들의 상황은 더 열악하다.

한 지방대 교무관리팀 교직원으로 근무하는 C씨(28)는 2년째 팀의 업무를 도맡아 처리하고 있다. 그는 “3년 전부터 신입 직원을 뽑지 않아 2~3명이 해야 할 일을 혼자 하거나 조교들의 도움을 받아 처리하고 있다”며 “마음 같아선 당장 그만두고 싶지만 교직원 생활만 해온 터라 마땅한 일자리를 찾기도 쉽지가 않다”며 한숨을 내쉬었다.

윤희은 기자 soul@hankyung.com