저가 수주 후폭풍

금융위기 이후 비중 늘렸지만 설계·생산 등 비용 '눈덩이'

STX "당분간 수주 안한다"

벌크·컨船 등으로 '유턴'

대우조선, 상반기 상선만 수주

현대重도 72%까지 비중 늘려

6일 조선업계에 따르면 STX조선해양은 최근 해양플랜트 부문 수주를 당분간 중지하기로 결정했다. STX조선해양 관계자는 “과거 수주한 드릴십 1척은 원가가 맞지 않아 생산을 취소했고, 현재 건조 중인 부유식 원유저장설비(FSO) 1척의 건조가 끝나면 해양플랜트 건조는 더 이상 하지 않을 것”이라고 말했다. 관련 인력도 상선 쪽으로 재배치할 예정이다.

한때 FSO 등 해양플랜트에 뛰어들었던 성동조선해양도 당분간 해양플랜트보다 상선에 집중하겠다고 선언했다. 성동조선 관계자는 “수에즈막스급 탱커, 케이프사이즈 벌크선 등 ‘전략 수주’ 선종에 집중해 최대한 생산원가를 낮추고 수익을 극대화할 계획”이라고 말했다.

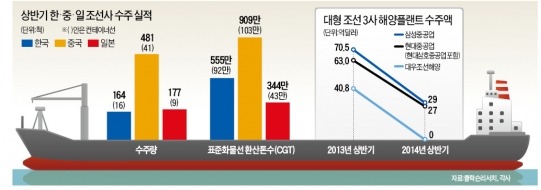

대형 조선사들의 상선 수주 비중도 크게 증가했다. 셰일가스 개발과 유가 안정화 등으로 해양플랜트 수요가 줄면서 발주가 급감한 탓도 있지만 수익성 중심으로 수주에 나선 결과로 볼 수 있다.

현대중공업(현대삼호중공업 포함)은 지난해 상반기에 123억달러 수주액 중 상선 비중이 60억달러(49%)였으나 올 상반기에는 68억달러(72%)로 비중이 크게 높아졌다. 대우조선해양은 작년 상반기 상선 수주액 비중이 24%(12억9000만달러)였으나 올해는 100% 상선(19억달러)만 수주했다.

○해양플랜트 저가 수주 후유증

국내 조선사들은 금융위기 이후 해양플랜트 비중을 대폭 키웠다. 경기가 나빠지면서 물동량이 줄자 상선 수요가 감소했고 이에 대한 대응책의 일환으로 해양플랜트 수주를 늘린 것이다.

그런데 막상 뚜껑을 열고 보니 생각보다 돈이 안 됐다. 삼성중공업과 현대중공업은 해양플랜트 부문 수익성 악화로 지난 1분기에 각각 2724억원, 1889억원의 당기순손실을 기록했다. 대우조선해양도 충당금을 미리 쌓아 회계상 이익을 봤을 뿐 실제로는 생산원가가 수주금액을 초과한 경우가 적지 않은 것으로 알려졌다.

조선업계 관계자는 “해양플랜트는 ‘맞춤형’이기 때문에 설계·생산 방식이 정형화된 상선보다 원가 상승 요소가 많다”며 “특히 세계 최초·최대 등의 이름이 붙은 프로젝트들은 겉보기엔 화려했지만 선례가 없는 만큼 시행착오가 발생할 여지가 큰 사업들이었다”고 말했다.

일례로 현대중공업이 만드는 세계 최대 원통형 부유식 원유생산저장설비(FPSO) ‘골리앗’은 세계 일류상품 지정까지 받았지만 주문 변경과 경기 변화 등으로 인도 시점이 두 차례나 연기되면서 생산비가 처음 계산보다 크게 증가한 것으로 알려졌다.

해양플랜트에 집중하면서 상대적으로 상선 부문에서도 실속을 차리지 못했다. 1만8000TEU(1TEU는 20피트 컨테이너 1개) 등 ‘극초대형’ 컨테이너선에 치중하는 동안 중형 시리즈 선박 등은 중국이나 일본에 시장을 조금씩 빼앗겼다. 올 상반기 일본 재팬마린유나이티드(JMU)가 일본 케이라인에서 1만4000TEU 8척을 한꺼번에 수주한 것이 대표적이다.

그렇다고 해서 대형 조선사들이 성동조선과 STX조선처럼 해양플랜트를 아예 포기할 순 없다. 대우조선해양 관계자는 “해양플랜트를 포기하면 조선소를 운영하는 데 무리가 있을 것”이라며 “양쪽 부문을 균형 있게 유지해야 한다”고 말했다.

홍성인 산업연구원(KIET) 연구위원은 “전체 선박 시장의 80%가량을 범용 상선이 차지하는 상황에서 이 시장을 포기하면 조선업 세계 1등 지위 유지는 어렵다”고 말했다.

이상은 기자 selee@hankyung.com