떠나는 최은영 "하루도 편히 못 잤다"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

해운운임 하락 등 경영악화로 고전…"시숙이 맡아준 것 감사"

남편 타계 이후 경영 참여…승부욕 불태우며 고군분투

해운업·상표권 시숙에 넘겨…해운홀딩스 존속법인 맡아

남편 타계 이후 경영 참여…승부욕 불태우며 고군분투

해운업·상표권 시숙에 넘겨…해운홀딩스 존속법인 맡아

최 회장은 결혼 후 21년간 두 딸을 키우는 평범한 가정주부로 살았다. 그런 그가 경영 일선에 나섰을 때 세간에서는 걱정하는 이들이 꽤 있었다.

하지만 최 회장은 나름대로 최선을 다했다. 스스로 “나는 ‘깡’이 센 편이고 승부욕이 강하다”고 말해온 최 회장은 글로벌 해운사로 거듭나기 위해 노력했다. 임직원들과 원활한 소통을 위해 부단히 힘썼다.

하지만 경영 일선에 나선 지 두 해째인 2009년부터 해운경기가 급격히 꺾이면서 어려움을 겪었다. 불행하게도 한진해운은 장기 불황을 버틸 체력을 확보하지 못한 상태였다. 한번 꺾인 해운 업황은 좀체 살아나지 않고 회사 부실은 눈덩이처럼 불어났다.

시황이 좋았던 금융위기 전 비싸게 발주한 배값을 치러야 했고 운임은 떨어졌다. 적자 폭이 커지고 부채비율이 급등했다. 지난해 시중은행장들을 직접 찾아다니며 영구채 발행에 보증을 서달라고 요청했으나 불발됐고, 결국 채권단과 한진그룹에 SOS 요청을 하게 됐다.

회사를 어떻게든 지키고 싶었던 최 회장 입장에서는 아쉬움이 클 수밖에 없다. 그는 “남편이 아플 때 적기에 전략적인 투자 결정을 못하면서 타격을 입었고, (한진그룹과) 계열 분리에 신경을 쓰다 보니 놓친 것이 있었다”며 “하지만 당시로서는 최선의 선택이었기 때문에 후회는 하지 않는다”고 한 것으로 전해졌다.

최 회장은 시숙(조 회장)과의 신뢰가 두터운 것으로 전해지고 있다. 조 회장은 최 회장이 한진해운 경영을 맡을 때부터 후견인 역할을 자임했다. “힘들면 언제든 말해라, 도와주겠다”는 얘기를 자주 했다고 한다. 최 회장은 어려울 때 회사를 맡아준 시숙이 고마울 따름이다. 최근 “나를 빼고 세상에서 한진해운을 살리려는 의지가 가장 강한 분”이라고 말한 것도 이런 심정을 반영한 발언이다.

물론 최 회장은 한진해운 정상화가 험한 길이라는 점을 누구보다 잘 알고 있다. “해운을 대기업에서 알아서 하라는 것은 부모가 자식을 나 몰라라 하는 것”이라며 “해운기금 등 국가 차원의 협조가 필요하다”고 주장하는 이유도 바로 여기에 있다.

그는 “이제부터는 새로운 회사를 경영하면서 재단사업과 같은 하고 싶었던 일을 구체화할 계획”이라고 털어놓은 것으로 알려졌다.

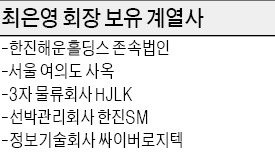

한진해운은 이날 주주총회에서 앞으로 인적분할 후 합병과정을 통해 해운업과 상표권을 한진그룹에 넘기기로 결의했다. 최 회장이 분할합병기일인 6월1일부터 맡게 되는 한진해운홀딩스 존속법인에는 소규모 계열사 3개와 서울 여의도 한진해운 사옥만 남는다.

작년 한진해운의 매출 10조원 중 존속법인에 남는 4개사의 매출 비중은 5% 정도다.

이상은 기자 selee@hankyung.com