"상업화 못하는 연구는 취미일 뿐"…대학 '돈 되는 기술'에 사활

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

커버 스토리 - 산학협력 10년, 대학 기술지주 5년

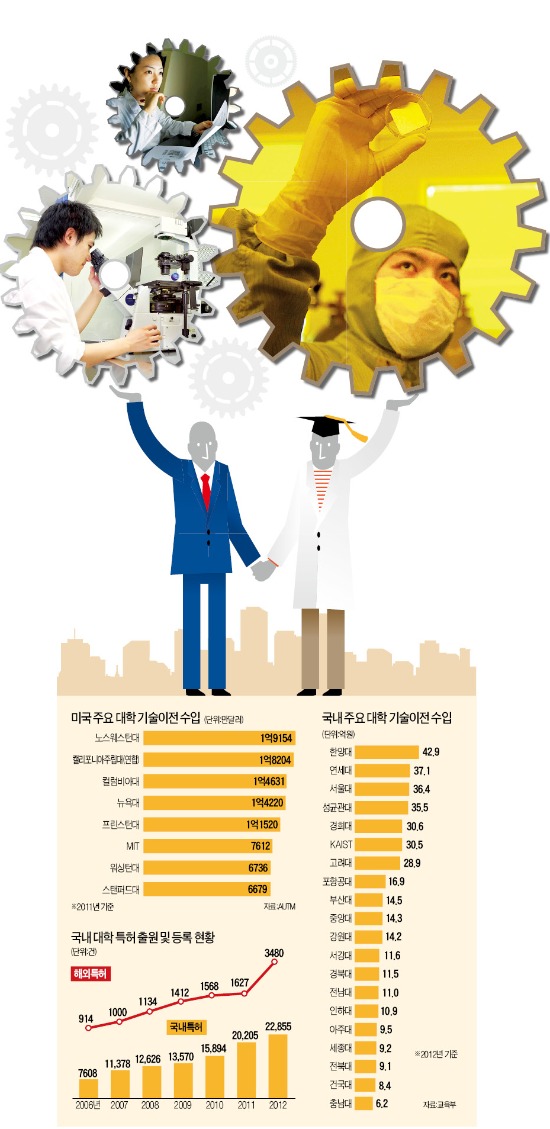

2012년 한양대 42억·연세대 37억…

대형 기술이전 건수도 늘어

늘어나는 대학 기술이전 수입

2012년 한양대 42억·연세대 37억…

대형 기술이전 건수도 늘어

늘어나는 대학 기술이전 수입

‘돈 되는 기술을 연구하라’

상아탑의 틀 속에서 연구만 하던 대학이 기술이전을 통해 수익 창출에 적극 나서고 있다. 김 교수 연구팀이 개발한 ‘해수담수화 공정 원천 특허’는 지난 5월 포스코건설·웰크론한텍 등에 넘어가면서 25억원의 이전료 수입을 대학에 가져다줬다. 이 기술은 바닷물을 정화하는 여과막이 오염될 경우 일시적으로 압력을 낮춰 불순물을 제거토록 함으로써 운영관리비를 10%가량 절감시켰다. 전문가들은 바닷물을 끓여 담수를 만드는 선진국 기술보다 앞선 것으로 평가하고 있다.

국내 대학들은 기술이전 수입료 규모를 키워 연구개발에 재투자함으로써 더 많은 기술 수입료를 얻는 선순환 구조를 만들겠다는 계획이다. 예전 교수 사회가 ‘논문을 쓰기 위한 연구’에 치중했다면 이제는 ‘돈 되는 기술을 만드는 연구’로 방향을 틀고 있다.

서울대 1호 벤처기업인 SNU프리시젼의 박희재 대표(서울대 기계항공공학부 교수)는 “상업화를 하지 못하는 연구는 학자의 취미생활일 뿐”이라며 “대학은 기술 상용화에 적극 나서야 한다”고 강조했다.

건수 줄고 금액은 커져

지난해 기술이전을 통해 가장 많은 수입료를 거둬들인 대학은 한양대로 42억9872만원이다. 이어 연세대(37억1534만원) 서울대(36억4401만원) 성균관대(35억5301만원) 경희대(30억6400만원) 등의 순이었다. 경희대와 부산대의 기술이전 수입료는 직전 연도 대비 195%, 194.3% 늘었다. 지난해 기술이전 수입료에서 주목할 부분은 1위를 차지한 한양대의 기술이전 건수가 36건에 그쳤다는 점이다. 10위권 내 대학 중 가장 적은 건수다. 기술이전은 상위 20%가 하위 80%를 먹여살린다는 ‘파레토의 법칙’이 적용된다는 게 전문가들의 설명이다. 미국 스탠퍼드대는 2000년부터 2010년까지 10년간 구글검색기술 등 3개가 전체 기술료 수입의 75%를 차지했다.

국내에서는 1억원 이상이면 대형 기술이전이라고 분류하는데, 지난해 한양대 기술이전 수입료는 1억원 이상 7건, 10억원 이상 2건이었다. 성균관대도 지난해 12월 ‘그래핀 대량제조 원천기술’을 개발, (주)그래핀스퀘어로부터 25억원의 기술이전 수입료를 받았다.

로열티 방식 점차 늘어

최근에는 기술이전이 일회성 매각이 아니라 기술은 대학이 보유하면서 사용권만 기업에 넘겨주는 ‘통상실시권·전용실시권’ 방식으로 바뀌는 추세다. 대학이 핵심기술을 계속 업그레이드하면서 여러 기업에서 사용료를 받는 방식이다. 한양대 융합전자공학부 A교수 연구팀은 TV나 PC모니터 화면의 휘도(밝기)를 10% 이상 높일 수 있는 디스플레이 소재기술을 개발해 지난해 해외 글로벌기업 B사에 이전했다. 핵심 특허 외에 보조 특허까지 받아 관련 특허만 20여건에 이른다. 한양대는 이 특허들의 소유권이 아닌 사용권만 넘겼다. 선급기술료(계약금)와 경상 실시료(연간 사용료)를 합쳐 90억원을 받게 된다.

서울대는 지난해 국내 3개 제약회사와 기술이전 계약을 체결했는데, 이는 국내 대학이 통상실시권 방식으로 제약회사와 기술이전에 성공한 첫 사례다.

이지훈/홍선표 기자 lizi@hankyung.com