"꽉 막힌 재건축 풀어야 서울 전세난 해소"…주택업계 "용적률 높이고 기부채납 줄여달라"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

25일 주택업계에 따르면 한 해 서울에서 공급되는 전체 주택 6만여가구(단독주택 도시형주택 포함) 중 아파트가 2만여가구이고 이 가운데 80%가량이 재건축·재개발구역에서 나왔다. 일반인을 대상으로 한 일반분양 물량은 재건축·재개발구역 비중이 절대적으로 높다.

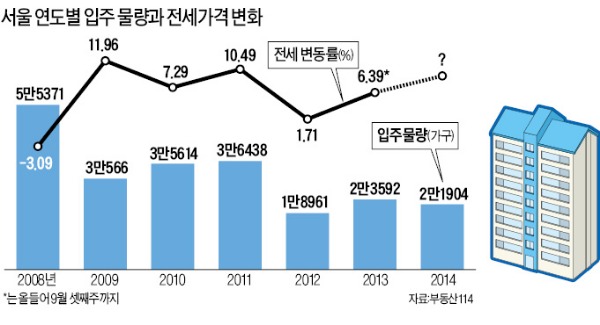

하지만 2008년 금융위기 이후 노후 주거단지 주민들의 사업 추진이 부진해지면서 서울지역 아파트 입주물량은 2009년 3만가구대로 떨어진 뒤 작년에는 1만8000여가구로 줄었다. 한병용 서울시 임대주택과장은 “3년 전만 해도 신규 임대주택의 30%를 차지하던 재건축·재개발단지의 임대주택 물량이 20% 안팎으로 줄었다”고 말했다.

박상언 유앤알컨설팅 대표는 “이 같은 신규 주택 공급 감소는 전세난 심화의 중요한 요인”이라며 “정부나 서울시 등은 경기침체로 멈춰서 있는 재건축·재개발구역 사업 추진이 이뤄지도록 적극적인 지원대책을 마련할 필요가 있다”고 주장했다.

주택업계에서는 재건축·재개발사업이 부진한 이유로 ‘눈덩이처럼 커지는 추가 분담금’을 가장 큰 문제로 꼽고 있다. 사업기간 단축과 사업추진 비용 절감이 급선무라는 얘기다. 재정비사업의 비용 증가 요인은 공사비가 전체의 50%, 이주비 등 금융비용이 40%, 보전등기 등 법정비용이 10%를 차지한다.

진상화 현대건설 상무는 “시공사가 선정된 이후 추가 분담금이 결정되는 관리처분총회까지 2년가량 걸리기 때문에 물가 인상 등에 따른 공사비 증가 요인이 발생한다”며 “사업 추진 속도를 앞당길 수 있도록 정부가 도와주면 주민들에게는 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.

또 사업성 확보와 직결되는 용적률 상향 조정도 시급하다고 주장한다. 예컨대 3종 주거지역의 법정 용적률은 300%이지만 서울시는 조례로 250%만 적용해 주고, 공원 도로 등을 기부채납할 때만 일부 인센티브를 준다. 지방자치단체의 무리한 기부채납 요구도 걸림돌이라고 지적한다.

관리처분 총회의 요건 완화도 필요하다. 관리처분 총회 때 총 사업비가 사업계획승인 때보다 10% 이상 증가했을 때 전체 조합원 3분의 2 이상 동의를 받아야 한다. 허윤경 한국건설산업연구원 연구위원은 “요즘 같은 주택시장 불황기에는 이 같은 사업비 증가 요인만 줄여줘도 사업 추진에 도움이 될 것”이라고 말했다.

김진수 기자 true@hankyung.com

![[김용남의 부동산 자산관리] 당신의 빌딩, 제대로 관리되고 있습니까?](https://img.hankyung.com/photo/202412/0Q.38851311.3.jpg)