DJ 정부때부터 추진…'양극화론'에 번번이 무산

미국 존스홉킨스병원 등 한국진출 약속한 해외 병원

"더 이상 기다릴 수 없다"

정기택 경희대 교수는 “김대중 정부 때부터 의료산업 선진화를 추진했지만 결과는 아직도 황무지”라고 비판했다.

◆의료산업에 두뇌 몰리는데…

의료산업은 한국에서 ‘가장 우수한 두뇌 집단’이 몰려드는 곳이다. 1970년대 의료보험 제도가 도입된 이후 의료 수요가 급증하면서 의대 인기가 치솟았고, 1990년대 말 외환위기가 터진 이후 상황이 더해졌다. 지난해 서울대 수시모집 최연소 합격생인 배형규 군(당시 16세·서울과학고)이 연세대 치의예과에 등록한 것은 ‘의대 열풍’의 한 단면을 보여준 사례다.

의사협회에 따르면 국내 의사들의 의료 기술은 세계적인 수준이다. 우수 인재들이 지난 수십년간 몰려든 결과다.

대한병원협회 관계자는 “러시아나 중동 중국 몽골 등 세계 각국에서 한국 의료기술을 전수받기 위해 연수를 신청하는 사례가 한 해 1000여건이 넘는다”며 “중동이나 중국에서 1주일짜리 건강검진을 받기 위해 수천만원을 내면서 한국에 오고 있으며 성형외과와 피부과를 찾는 외국 여성도 갈수록 늘어나고 있다”고 전했다.

하지만 국내 의료산업의 전망은 그리 밝지 않다. 의사 증가율이 전체 인구증가율보다 5배가량 높을 만큼 의사들이 많아지고 있기 때문이다. 2020년에는 의사가 초과공급 상태에 접어들 것으로 예측되고 있다.

송형곤 대한의사협회 부회장(대변인)은 “의사는 건강이 허락하는 한 70~80세까지 활동할 수 있다는 생각 때문에 의사를 지망하는 사람들이 많지만 경쟁이 갈수록 치열해지고 개업 환경도 어려워지고 있다”고 말했다.

◆양극화 우려에 선진화 차질

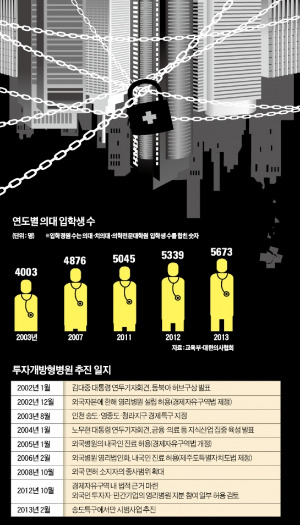

영리병원을 허용하겠다는 구상은 한국의 두뇌가 몰리는 의료산업을 선진화해야 한다는 필요성에서 출발했다. 2002년 1월 김대중 당시 대통령이 ‘동북아 허브 구상’을 밝히면서 처음 시작됐다. 그러나 이후 정부가 세 번이나 바뀌었는데도 제자리걸음이다.

박근혜 정부 들어서는 의료 양극화를 우려하는 여론 때문에 ‘송도경제특구와 제주에 한정해 투자개방형 의료법인을 추진하자’는 정도로 의견을 정리했을 뿐이다.

현재 구체적으로 영리병원 설립을 추진하는 곳은 없다. 국내 진출을 약속했던 해외 병원들도 이제 한국을 포기하고 있다. 송도는 외국병원들과 4건, 제주는 5건의 양해각서(MOU)를 각각 맺었지만 휴지조각이 됐다. 큰 관심을 모았던 미국 존스홉킨스병원과 송도의 MOU는 물 건너갔다. 샌퍼드 우 존스홉킨스 아시아담당 이사는 “파트너십은 끝났다”며 “(한국 정부가) 추진할 의지가 없는 것이 가장 큰 문제였다”고 비판했다.

지난 5월 중국 의료법인 CSC는 제주 서귀포시에 500억원을 투자해 48병상 규모의 항노화전문병원을 짓겠다는 사업계획서를 제출했다. CSC는 자산 18조원, 종업원 4000명을 거느린 톈진화업그룹 자회사다. 하지만 제주도와 보건복지부는 “외국 영리병원 허가는 의료 상업화를 가속화해 의료비를 폭등시키고 현행 건강보험 체계를 무력화해 결국 우리나라 보건의료 체계를 붕괴시킬 것”이라는 여론을 이유로 사업계획 심사를 무기한 연기했다.

이준혁 기자 rainbow@hankyung.com

!["'미국산 아빠차' 이유 알겠네"…가격 인하 '승부수' 통할까 [신차털기]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.38854287.3.jpg)

![[속보] 尹대통령·한덕수 총리 내일 주례회동 취소](https://img.hankyung.com/photo/202412/AA.38878742.3.jpg)

![[속보] 한덕수 총리 "무거운 책임감…국민께 진심으로 송구"](https://img.hankyung.com/photo/202412/ZA.38878063.3.jpg)