비상위원회 등 새 조직은 구성 안하기로

투자 결정 올스톱…해외진출 발목잡혀

○그룹 창설 후 최대 위기

CJ그룹은 1993년 삼성그룹에서 분리된 뒤 최대 위기에 봉착했다. 이 회장 중심의 경영체제가 20년간 유지돼 왔기 때문에 단기간에 이 회장 공백을 메우기는 쉽지 않을 것이란 지적이다. 이 회장은 지주회사인 CJ(주) 지분 42.3%를 보유한 최대주주다. CJ(주)와 CJ제일제당의 대표이사를 맡고 있으며, CJ대한통운 등 주요 계열사 6곳에는 등기이사로 등재돼 그룹 전반의 주요 의사결정에 참여해왔다.

CJ 측은 이 회장 공백에도 불구하고 조직이 흔들리지 않고 평소와 다름없는 경영이 이뤄지도록 하는 데 최선을 다할 것이라고 밝혔다. “제3의 전문경영인 영입, 옥중 경영 등 다양한 소문이 돌고 있지만 이 회장 구속 이후의 경영체제에 대해선 특별히 검토한 게 없다”고 강조하고 있다. 비상위원회 같은 새로운 조직도 구성하지 않기로 했다고 밝혔다.

CJ그룹의 고위관계자는 “경험이 풍부한 손 회장과 책임감이 강한 이 부회장을 각 계열사의 CEO들이 뒷받침하는 3각체제로 그룹이 운영될 가능성이 크다”고 말했다. 전문경영인 중에선 최선임인 이채욱 CJ대한통운 대표와 이관훈 CJ(주) 대표, 김철하 CJ제일제당 대표 등이 구심점 역할을 할 것으로 보인다.

○‘글로벌 CJ’ 차질 불가피

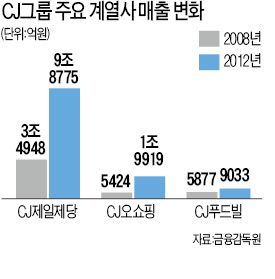

이 같은 상황을 감안하면 올해를 글로벌 원년으로 삼아 중국 베트남에 이은 ‘제4의 CJ’를 해외에 건설한다는 계획도 어느 정도 차질이 불가피할 것이란 전망도 나온다. CJ는 올해 28조원인 매출을 2020년까지 100조원으로 늘리되 이 중 70%를 해외에서 달성한다는 목표를 세워 놓고 있다.

미디어, 엔터테인먼트, 외식사업 등 당장 수익이 안 나더라도 장기적 안목으로 투자해야 할 부분에 돈이 지금처럼 들어갈 수 있을 것인지도 주목거리다. CJ가 1995년 미국 드림웍스 대주주로 참여하면서 본격적으로 문화·콘텐츠사업에 진출할 당시 그룹 자산총계가 1조원에 불과했는데도 이 회장은 3억달러(당시 환율 기준으로 2300억원)를 투자하는 결단을 내리기도 했다. 업계 관계자는 “이 회장 공백은 과감한 투자를 할 수 있는 오너경영의 강점이 사라진다는 것을 의미한다”고 말했다. CJ 측은 올초 확정한 사상 최대 규모의 2013년 투자(3조2400억원) 및 채용계획(7200명)은 예정대로 진행될 것이라고 강조하고 있으나 내년에도 이런 기조가 유지될 수 있을 것인지는 확실치 않다. 정부의 외식업에 대한 규제와 경기침체 여파로 긴축경영을 실시하고 있는 상황에서 이 회장 부재란 악재를 만난 CJ가 어떻게 난관을 극복할 것인지 관심이다.

송종현 기자 scream@hankyung.com