[ART & Artist] 주인이 따로없는 세상 칠하는게 中道

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

화가 이왈종이 그리는 '생활의 중도'

자동차,꽃,사슴,새 등이 사람과 어울려 뛰어놀고 있다. 화사한 꽃이 피어 있는가하면 나무 밑에서는 골프채를 든 사람이 스윙을 하고 있다. 하늘에서는 물고기와 새가 즐겁게 배회한다.

화면을 벽화처럼 희뿌연 분위기로 채색하고 표면을 긁어 제주의 정취와 풍광을 담아낸 인기 작가 이왈종씨(65 · 사진)의 '생활의 중도'시리즈다. 자연과 혼연일체가 된 한국적 서정성이 화폭에서 감칠맛나게 다가온다.

1990년 추계예술대 교수직을 버리고 21년째 제주 서귀포에 머물며 작품 활동을 하고 있는 이씨가 제주의 봄 바다를 보자기 삼아 꽃과 새떼를 가득 싸안고 서울로 올라왔다. 관훈동에서 개인전(14~27일)을 갖기 위해서다.

언제나 그렇듯 이씨의 그림은 화사하다 못해 눈부실 정도로 현란하다. 그러나 색채는 화려하되 난해하지 않으며,형태는 자유롭지만 방종스럽지 않다.

그의 그림에는 수많은 동물과 식물,사람 등 삼라만상이 등장하지만 주인이 따로 없다. 모두가 주인이기 때문이다. 모두 사람들이 알고 있는 제자리를 버리고 스스로 가고 싶은 곳,있고 싶은 곳에 자리한다.

마치 하늘을 나는 샤갈의 염소처럼,손을 잡고 지붕 위를 내달리는 연인들처럼 제각각이다. 하지만 샤갈의 염소와 젊은 연인들이 초현실주의적인 상상의 산물이라면 이씨의 그림에 등장하는 사물과 동물,사람은 스스로 사고하고 존재하는 인격체들이라는 점에서 근본을 달리한다.

그에게 수선화와 꿩,장끼들은 모두 인간과 함께 사는 주체다.

사람이 주인이고 여타의 자연은 손님이 아니라,서귀포라는 마을 주민들은 사람뿐만 아니라 생명 있는 것이건 없는 것이건 그 자리에 있는 모든 것이 주민이며 주인인 셈이다. 하지만 그들은 주인 노릇하기를 멈추고 있다. 그들도 덤덤하게 자신의 본령을 벗어나거나,남을 해치거나 방해하지 않고 스스로의 존재를 즐긴다.

이것이 바로 '중도(中道)'다. 사실 중도란 미술에서 '위치는 있으나 존재는 없는 점'처럼 개념적인 것이다.

따라서 그의 중도란 어디에도 치우치지 않은 그런 것이 아니라 모두가 스스로를 인정하듯 남을 인정하고 다른 것을 존중하는 그런 '중도',철저하게 자신의 직분에 충실하거나 확실하게 어느 한편으로 치우친 것들이 공존하는 균형점이다.

중도가 어느 한 곳에도 치우침 없는 것이라고 하지만,결국엔 어느 한 곳으로 쏠리고 만다. 목표가 될지언정 과정을 대신하지는 못한다는 뜻이다.

그런 점에서 중도란 불완전한 것,무너지고 말 것이기도 하다. 이런 것들을 이씨는 모두 다 감싸안아 한 화면에 담음으로써 넘쳐나는 불균형한 힘의 균형을 이뤄내는 조정자의 역을 하고 있다.

그래서 그의 중도란 불가에서 말하는 중도가 아니라 현실계에서 만나는 선남선녀들의 일,꿈,정욕 같은 일상사들의 다른 말일뿐이다.

즉 그에게 중도란 옳고 그름,진짜와 가짜 같은 이분법적인 의미가 아니라 때와 장소,입장에 따라 변할 수밖에 없는 개념적인 진리의 이중성이다.

따라서 그는 일면 부조리한 가치,판단을 구하는 것이 아니라 '경우의 수'를 상정한다. 진리가 늘 옳은 것이 아닌 것처럼,그의 화면 속 모든 것들은 단지 그 순간 그곳에서 자신의 존재를 즐기거나 부대끼면서 스스로를 확인하고 있는 것이다.

그러다 보니 혹시 그를 무릉도원에 사는 도인이나 신선쯤으로 생각하는 사람들도 있을지 모르겠지만 그의 관심은 천상이 아닌 현실이다.

그 역시 현실을 열심히 살아가는 하나의 생활인이다. 결국 그에게 중도란 현실과 지금이라는 순간에 충실하고 그것을 즐기고 노력하는 삶의 과정일 뿐이다. 그림을 그리거나 책을 읽건,골프를 치건,춘정을 나누건 그에게 삶은 현실이다.

'제주 생활의 중도'를 주제로 한 이번 전시에는 평면회화 연작과 춘화의 여러 장면을 병풍처럼 그린'색즉시공 공즉시색'을 비롯해 한지 부조,목조 작품 등 40여점이 나온다.

정준모 미술평론가 · 국민대 교수

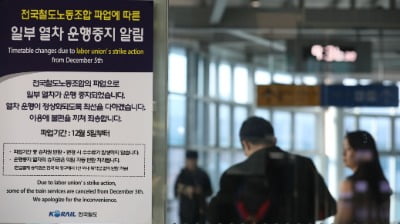

![[속보] 서울 지하철 5호선 여의도역도 무정차 통과](https://img.hankyung.com/photo/202412/02.22579247.3.jpg)

!['러브레터' 여주인공, 사망원인은 '히트쇼크'?…대체 뭐길래 [건강!톡]](https://img.hankyung.com/photo/202412/03.14944771.3.jpg)