"정부가 20년간 수익 보장"… 땅투기 노린 '태양광 떴다방' 극성

(2) 태양광 사업 현장 가보니…

한전서 전력 고가 매입

"태양광 발전 투자하면 수익률 높고 땅값도 급등"

기획부동산, 투자자 유혹

더 많은 보조금 노린 발전사업체 쪼개기도 기승

전문가 "정부, 조급증 버려야"

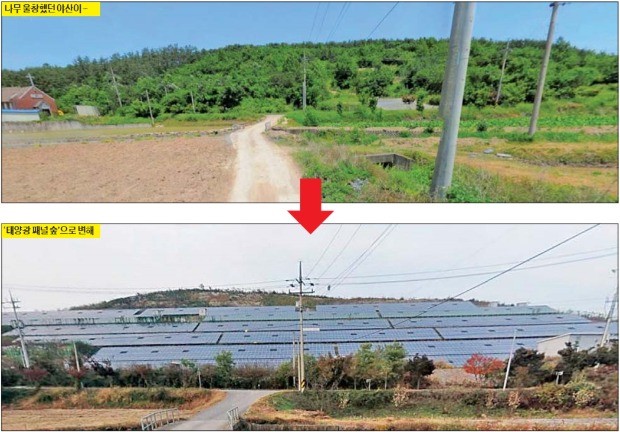

정부가 작년 말 ‘재생에너지 3020 이행계획’(2030년까지 재생에너지 비중 20% 달성)을 발표한 뒤 탈(脫)원전과 동시에 태양광 보급을 서두르면서 부작용이 속출하고 있다. “정부 보조금을 탈 수 있다”며 임야에 태양광 패널을 놓은 뒤 이를 쪼개 판매하는 기획부동산도 우후죽순 생겨나고 있다.

‘태양광 발전소’를 분양한다며 온·오프라인에서 투자자를 모집하는 업체가 급증하고 있다. 이들은 ‘정부에서 추진하는 신재생에너지 사업이기 때문에 안정적인 수익이 보장된다’고 홍보하고 있다. 제시 수익률은 연 10~20%다. 은행 예금이자보다 5~10배 높다. 실제로는 땅(임야)을 쪼개 파는 것이어서 과거 기획부동산 행태와 비슷하다는 게 전문가들의 얘기다.

수도권에서 태양광 발전소를 분양하고 있는 A사는 “한국전력과 20년 장기 계약을 맺는 식이어서 안정적인 고수익을 얻을 수 있다”며 “태양광만 설치하면 지목상 임야가 잡종지로 바뀌기 때문에 땅값도 급등할 것”이라고 주장했다.

하지만 △인허가 지연 △일조량 부족 △현지 주민과의 갈등 △보조금 감축 등의 이유로 수익률이 당초 기대만큼 높지 않을 것이란 게 지배적인 분석이다. 토지 분할이 제대로 이뤄지지 않는 경우도 적지 않다.

보조금을 노린 ‘태양광 발전법인 쪼개기’도 극성이다. 지난 4월5일에는 서울 종로구의 한 주소지에서 비슷한 이름의 태양광 발전 사업체 5개가 설립됐다. 산업통상자원부 관계자는 “100㎾ 이하의 소규모 태양광에 더 많은 보조금을 지급한다는 점을 노리고 발전소 하나를 여러 개로 쪼개는 사례가 있다”고 했다.

정부의 잦은 정책 변경으로 어려움을 호소하는 사업자들도 많다. 전남의 B사가 대표적인 사례다. 이 회사는 2013년 버섯 재배농장을 지은 뒤 상부를 태양광 패널로 덮기로 했다. 건물 옥상 등에 태양광을 설치하면 평지보다 더 많은 보조금을 탈 수 있어서다. 완공 뒤 지방자치단체 승인을 기다리던 회사에 날벼락이 떨어졌다. 정부가 2015년부터 B사와 같은 방식의 태양광 설비엔 보조금을 대폭 낮춰 주기로 해서다. 이 회사 관계자는 “태양광 발전소가 완공됐지만 결국 수억원의 손해만 봤다”고 하소연했다.

실제로 정부 보조금에 의존하는 소규모 태양광 발전업체 중에선 빚에 허덕이거나 도산하는 경우가 적지 않다는 게 업계 설명이다.

정부는 지난달에도 종전 최대 1.2였던 임야 태양광의 공급인증서(REC) 가중치를 0.7로 낮추는 등의 신재생에너지 종합대책을 발표했다. 이에 따라 오는 22일부터 산에 설치하는 태양광 발전은 보조금이 최대 42% 감소한다.

◆전문가 “속도 너무 빠르다”

태양광 발전 부문에서 부작용이 속출하는 것은 정부의 조급증 때문이란 지적이 많다. 정부는 2030년까지 추가할 발전 용량(48.7GW) 중 태양광 비중을 63%(30.8GW)로 잡고 있다. 임야·가정·수상·학교 등을 망라해야 달성할 수 있는 목표다.

에너지업계 관계자는 “정부가 태양광 발전 목표를 너무 높게 잡다 보니 퍼주기식 지원책과 규제가 번갈아 등장하고 있다”며 “속도 조절이 필요하다”고 조언했다.

나주·화순=성수영 기자 syoung@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[단독] 20代 사기범죄율 1위, 대한민국](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36494722.3.jpg)