서울대 기술사업화 전문가 고작 10명…보유 특허 10개중 7개 '낮잠'

따로 가는 대학·기업

기업은 상용화 직전기술 요구…대학선 정부지원 기초연구 집착

'대학기업' 나오기 힘들어

기술 가치 알아볼 인력 부족…외부전문가도 2년 안돼 사직

중장기 발전 TF 꾸린 서울대

기술전담조직 강화 검토…투자 전문기관 재편 모색

윤의준 서울대 재료공학부 교수를 주축으로 올해 초 꾸려진 ‘산학협력 중장기 발전 태스크포스(TF)’는 서울대 기술지주회사를 비롯한 산학협력 사업의 문제점을 “대학과 기업이 따로 가고 있다”고 요약했다.

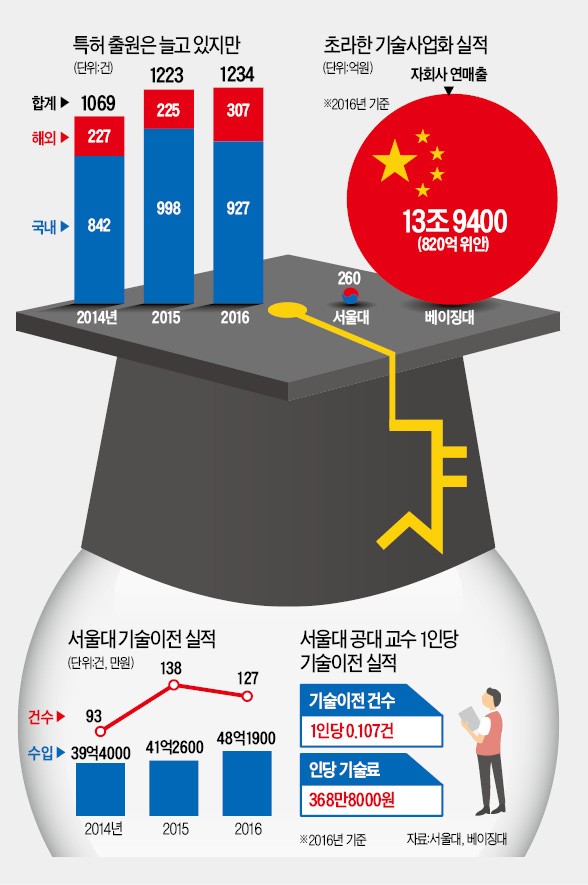

TF는 먼저 기술 상용화보다 논문 실적을 채우기 쉬운 기초연구에만 몰두하는 대학 풍토를 꼬집었다. 기술을 이론에서부터 실용화까지 1~9단계로 분류했을 때 1~2단계(기초)나 3~4단계(실험) 연구가 대부분이라는 것이다. 서울대 공대의 정부 연구비 의존도가 높은 것도 이 같은 현상의 원인으로 지적된다. 서울대 공대가 정부에서 따낸 연구비는 1063억원으로 전체 프로젝트 연구비(1554억원)의 68%에 달한다. 정부가 논문이나 특허 등 ‘눈에 띄는 지표’를 요구하기 때문에 응용이 아니라 기초연구에 매달릴 수밖에 없다는 것이다. 2016년 대학 및 공공연구기관이 출원한 특허 가운데 65%는 휴면 상태로 남아 있다.

휴면 특허 가운데는 가공하기 전 원석과 같은 기술도 상당하다는 게 TF의 분석이다. 다만 잠재력을 알아봐줄 전문가가 턱없이 부족하다는 설명이다. 서울대 기술지주회사에는 10명의 기술사업화 인력이 있지만 박사급 전문가는 손에 꼽을 정도다. 애써 영입한 인재도 2년이면 그만둔다. 서울대 기술지주회사 관계자는 “원석 상태의 기술을 시장에 팔 수 있게끔 재탄생시키는 작업은 고도의 전문성과 경험이 필요한데도 국내에서는 이들을 평범한 대학 교직원처럼 취급하기 일쑤”라며 “해외 대학 및 연구소들은 교수 이상의 파격적인 대우를 하기도 한다”고 말했다.

◆기술개발보다 상용화가 더 중요

TF가 제시한 개선안은 기술사업화 역량 강화에 초점이 맞춰져 있다. 대학과 기업 간 간극을 메워주는 스누코퍼레이션(SNU-CORPS) 사업이 대표적이다. 스누코퍼레이션은 특허 등 지식재산권(IP)을 개발한 연구자(교수·학생)의 기술창업을 도와주는 전문가 집단 네트워크(교수 창업투자자 컨설턴트 등)를 구축하는 게 핵심이다. 윤의준 교수는 “기술지주회사가 만들어진 10년 전에 비해 국내 창업 인프라는 놀랍도록 발전했다”며 “학내 인력에만 의존하기보다는 민간 자원도 폭넓게 활용할 필요가 있다”고 했다.

TF는 ‘깡통 특허’를 최소화하고 효율적인 기술이전을 활성화하기 위해 산학협력단 내 기술이전 전담조직(TLO)의 전문성과 권한을 강화하는 안도 제시했다. 이스라엘 와이즈만연구소 산하 기술지주회사인 예다에선 기술을 개발한 연구진이 아니라 사내 TLO가 특허 출원권을 행사한다. 무의미한 특허 출원을 막고 가능성 있는 기술에 집중하기 위해서다. 윤 교수는 “평균 재직기간 2년인 서울대 TLO의 현실을 타개할 과감한 투자가 필요하다”고 주장했다.

서울대는 중장기 발전계획의 연장선에서 기술지주회사의 변화를 모색하고 있다. 올해 3월엔 국내 창투업계 대부로 불리는 박동원 전 한국기술투자 대표를 기술지주회사 대표로 영입했다. 박 대표는 특허를 등록하는 행정 업무는 학교 산학협력단이 전담하고, 기술지주회사는 창업투자와 기술이전 등 특허를 활용한 기술사업화에만 전념하는 방향의 조직개편을 추진 중이다. 그는 “한 해 수조원이 대학 연구비로 집행되면서 특허는 넘쳐나지만 정작 개발한 기술을 사업화하는 데 투입되는 예산은 몇백억원에 불과하다”며 “기술사업화가 활성화될 수 있도록 정부의 인식도 바뀌어야 할 것”이라고 말했다.

황정환 기자 jung@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)