대학기술지주회사 48곳 생겼지만…10곳 중 6곳 자본금 20억도 안돼

갈길 먼 대학기술지주회사

대학 창업의 요람 되려면 지분율 20% 규정 손봐야

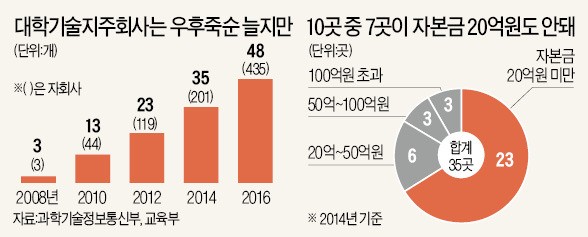

과학기술정보통신부가 2014년 조사한 자료에 따르면 당시 기술지주회사 35곳 가운데 자본금 규모가 50억원 이하인 곳이 29곳으로 83%를 차지했다. 이 가운데 23곳은 자본금이 20억원에도 미치지 못했다. 대학의 특허를 활용하기 전 거쳐야 하는 기술평가료만 평균 3000만원 수준임을 감안하면 영세 기술지주회사가 한 해 투자할 수 있는 대학기업은 많아야 서너 곳이다.

열악한 재정은 물론 법·제도적 환경도 문제라는 지적이 많다. 현행법상 기술지주회사의 인가는 교육부가 맡고 있다. 대학 연구실 창업에 2200억원을 투입하는 ‘창업중심대학’ 사업 등 자금은 과기정통부에서 나온다. 새롭게 출범한 중소벤처기업부도 기술지주회사에 관여한다.

특히 기술지주회사가 자회사 지분을 20% 이상 유지해야 한다는 ‘산업교육진흥 및 산학연 협력 촉진에 관한 법률’ 규정은 대표적인 독소 조항에 속한다는 게 업계 관계자의 설명이다.

창업투자업계 관계자는 “20% 규정은 외부 투자자 입장에선 대학기술지주 자회사의 투자 매력도를 낮추는 가장 큰 요인”이라고 말했다. 교수들 사이에서도 “(기술지주회사로부터) 별다른 도움도 얻지 못하는데 왜 지분을 20%나 바쳐야 하냐”는 볼멘소리가 나온다.

황정환 기자 jung@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] '경영권 탈취 의혹' 민희진, 긴급 회견…"직접 입장 발표"](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.35322269.3.jpg)

!['매그니피센트7' 실적 먹구름…지수 혼조 [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36519299.1.jpg)

![살인과 고문조차 서슴치 않았던 폐륜의 과학자와 의사들 [서평]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36520524.3.jpg)