대기업 하반기 채용 '시계 제로'

고용 규모·시기 결정 못해

기업들 "인건비 부담 때문에 신입 채용 20~30% 줄일 수도"

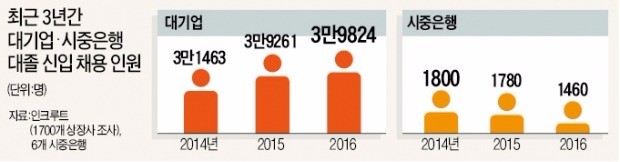

15일 한국경제신문이 주요 기업과 금융회사의 올 하반기 채용 일정을 취재한 결과 대부분 기업 인사담당자들이 손을 놓고 정책 추이를 관망하는 것으로 나타났다. 특히 업무상 필요에 따라 뽑는 경력직보다는 대졸 신입사원 채용시장의 불확실성이 더 커지고 있다. 대졸 신입사원은 일반적으로 1년에 두 차례 선발한다. 이맘때는 하반기 채용계획을 수정하거나 확정하는 시기다. 인건비와 실적, 부서별 충원 요청 등을 고려해 숫자를 줄이거나 늘린다. 기업의 전체 사업방향과 투자계획은 기본으로 깔린다. 올해는 상황이 완전히 틀어졌다. 계산기만 두드릴 뿐 결정을 내리지 못하는 기업이 수두룩하다. 중공업분야 한 대기업 인사담당 임원은 “매번 회의만 반복할 뿐 누구도 결론을 내리지 못하고 있다”고 했다. 그만큼 노동 정책의 파괴력이 크다는 얘기다.

정부의 일자리 정책이 되레 청년 실업을 더욱 악화시킬 수 있다는 역설도 제기된다. 중견기업 인사담당 임원은 “일반적으로 비정규직은 정규직보다 업무량이나 강도, 책임 등이 덜하다”며 “이들을 모두 정규직으로 전환하면 어쩔 수 없이 지금보다 업무량을 늘리고 교육도 따로 시켜야 한다”고 말했다. 결국 한 사람 몫의 일이 더 늘고 기업 비용도 늘어나게 된다. 하지만 기업들이 이런 불편을 감수하면서 지속적으로 비정규직을 정규직으로 바꿀지는 의문이다. 기업 관계자들에게서 “정규직 전환을 해야 하는 분위기라면 신입채용 비중을 20~30% 정도 줄이거나 기존 비정규직을 미리 해고하는 수밖에 없다”는 말이 자꾸 흘러나오는 이유다.

‘3년 내 최저임금 1만원’ 정책도 마찬가지다. 공개적으로 비판하지 못할 뿐 기업들 내부에서는 비현실적인 정책이라는 말이 무성하다. 비용을 통제하면서 인력 수급계획을 짜야 하는 기업들로선 추가로 사람을 뽑기가 어려운 상황이 지속되고 있다는 것이다. 10대 그룹의 한 계열사 관계자는 “우리 회사만 놓고 봐도 최저 임금을 100원 올리면 70억원의 비용이 더 들고, 3년 내 1만원 인상을 지금 당장 적용한다면 2700억원가량이 추가로 필요한 것으로 추산하고 있다”고 우려했다. 최저임금을 1만원으로 올리면 현대자동차 1차 협력사의 고졸 평균 임금이 7000만원을 넘어간다는 업계의 추산은 ‘엄살’이 아니라 ‘현실’이라는 게 기업 현장의 목소리다.

제조업체 관계자는 “해외로 공장을 이전하면 골치 아픈 일이 한두 가지가 아니지만 지금처럼 계속 임금이 오르면 어쩔 수 없다”고 말했다.

공태윤/안재석 기자 trues@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)