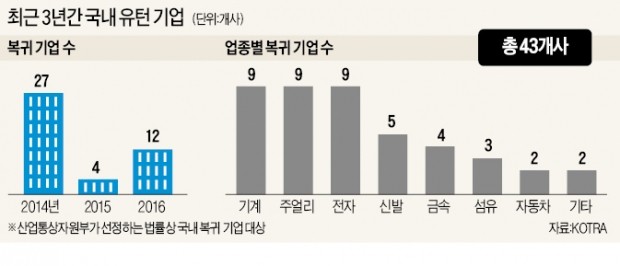

3년간 고작 43개사 유턴…"왜 돌아왔는지"

한국 상황은 어떤가

"경쟁력 없는 '좀비기업'까지 무분별하게 지원하는 건 문제

키워줄 만한 기업에 집중해야"

한 해외 진출업체 관계자는 “생산시설을 해외로 옮길 때 해당 국가나 지방자치단체로부터 일정 수준의 지원을 받았기 때문에 현지 법인과 생산시설을 청산하기 쉽지 않다”며 “한국으로 돌아간 기업 중에서도 인건비 등의 문제로 다시 해외 진출을 고려하고 있다고 들었다”고 말했다. 실제 적지 않은 유턴 기업이 사업에 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다. 중국에서 전북 익산으로 돌아온 A사 관계자는 “2012~2013년 국내로 오겠다고 양해각서(MOU)를 맺은 기업만 26~29개였는데 실제 돌아온 곳은 9곳에 그쳤고 이 중 1곳은 폐업했다”며 “당시엔 정부가 입지 보조금, 시설 보조금 등 초기 정착금과 첫해 고용 지원금 등을 준다고 해서 복귀했는데 매년 투자액과 고용인원 목표 등을 충족해야 정부 지원금을 반환하지 않는 조건이어서 쉽지 않았다”고 말했다. 또 다른 B사 관계자도 “국내 인건비가 여전히 비싸 매년 의무적으로 신규 고용 창출을 하기 어렵다”며 “국내 사업을 줄이고 다시 동남아 쪽으로 나가야 하나 고민하는 업체가 여럿 있다”고 말했다.

반면 성공적으로 유턴한 기업도 있다. 아웃도어 신발 제조업체인 부산의 트렉스타는 2014년부터 국내에 생산라인을 다시 구축하기 시작하면서 지난해 중국 생산시설을 전부 매각했다.

양금승 한경연 선임연구위원은 “돌아오는 기업이 해외 현지에서도 버티지 못할 만큼 경쟁력을 잃은 일명 ‘좀비 기업’인지, 잠재적인 고부가가치 기업인지를 구분할 필요가 있다”며 “‘메이드 인 코리아’의 장점과 우수한 국내 노동력, 높은 생산성, 기술 유출 우려 해소 등을 이유로 돌아온 유턴 기업에 지원을 집중할 필요가 있다”고 강조했다.

문혜정/조아란 기자 selenmoon@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!["30년 안에 2030 여성 절반 사라진다"…무서운 경고 [김일규의 재팬워치]](https://img.hankyung.com/photo/202404/99.33404842.3.jpg)

!["14억이 전기차 타야하는데"…인도, 리튬·니켈 확보전 뛰어든다 [원자재 포커스]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36506152.1.jpg)

![[단독]하이브 키운 '멀티 레이블'이 제 발등 찍었다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/02.33877838.1.jpg)