금융소비자보호법 '중도상환수수료 폐지' 논란…"소비자 부담 줄이고 선택권 확대" vs "정부, 민간 계약에 과도한 개입"

vs

민법 신의성실 원칙에 위배…다른 소비자에 수수료 전가 우려

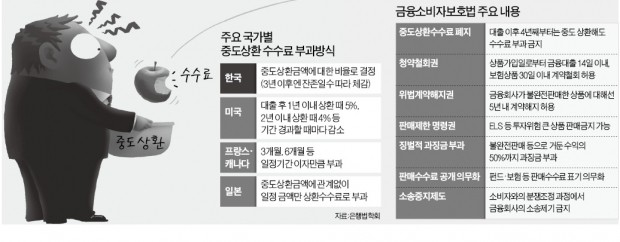

중도상환수수료는 은행 등 금융회사에서 대출받은 고객이 만기가 되기 전에 대출금을 갚을 경우 금융회사가 고객에게 물리는 일종의 벌금이다. 돈을 빌려간 사람이 예정보다 일찍 돈을 갚으면 은행은 당초 계획만큼 대출이자를 받지 못해서 손해를 입는다. 이를 예방하는 장치가 중도상환수수료 부과다.

금융위원회는 올 하반기부터 중도상환수수료를 원칙적으로 금지하기로 했다. 다만 대출계약 후 3년 내 상환하는 경우에만 예외적으로 허용하기로 했다. 금융위는 “중도상환수수료는 금융회사의 우월적 지위를 이용해 고객의 대출 상환을 제약하기 때문에 제한할 필요가 있다”고 밝혔다. 예상보다 빨리 대출상환이 가능한데도 수수료 때문에 부채를 빨리 덜지 못하는 경우가 있어선 안 된다고 금융위는 설명했다. 또 중도상환수수료 때문에 금리가 낮은 다른 금융회사 대출로 갈아타지 못하는 경우도 적잖다고 덧붙였다.

중도상환수수료를 폐지하는 것은 민법 위배라는 지적이 나오고 있다. 민법 제2조에서는 민사거래의 대원칙으로 신의성실의 원칙을 규정하고 있다. 권리 행사뿐 아니라 의무의 이행도 신의 및 성실 원칙에 따라 행동해야 한다. 전삼현 숭실대 법학과 교수는 “중도상환수수료는 대출에 대한 배상의 측면과 계약금적인 성격을 동시에 갖는다”며 “대출 계약에 명시된 만기를 어겼을 때 내기로 한 금액인데 이를 제한한다는 것은 문제가 있다”고 꼬집었다. 이에 대해 금융위는 “특별법을 제정하는 것이어서 민법 위배는 아니다”며 “이미 대부분 은행이 시행하는 조치여서 문제될 게 없다”고 설명했다.

실상은 이마저도 금융당국의 오랜 규제 때문이라는 게 은행권의 하소연이다. 은행 관계자는 “금융감독원 지침에 따라 10여년 전부터 대출 3년 이후에는 중도상환수수료를 받지 않고 있다”며 “부작용이 많지만 당국의 조치여서 어쩔 수 없이 해온 방식”이라고 지적했다.

중도상환수수료를 차주(借主)가 물지 않으면 그 부담은 다른 금융소비자가 지게 될 것이란 우려도 나오고 있다. 이만우 고려대 경영학과 교수는 “당장은 금융 소비자에게 혜택인 것처럼 보이지만 은행이 손실 보전을 위해 전체적으로 대출금리를 높일 수도 있다”며 “시장에서 결정해야 할 부분을 금융당국이 시시콜콜 간섭하는 것은 바람직하지 않다”고 말했다. 은행 일각에선 금융당국이 대통령 선거를 앞둔 시점에 무리하게 새로운 정책을 내놓는 것 아니냐는 지적도 나온다.

정지은/윤희은/김순신 기자 jeong@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트