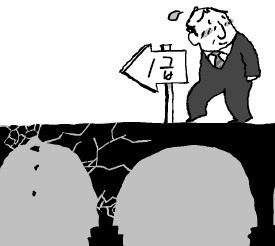

1급 승진에 축하인사가 머쓱한 이유는

설 연휴 직후 고용노동부, 산업통상자원부 등에서 실장급(1급) 인사가 났다. 고용부는 3명, 산업부는 1명이 1급으로 승진했다. 공무원 사회에서 1급 승진은 ‘가문의 영광’에 비유된다. 정무직인 장차관을 제외하면 공직에 입문한 뒤 올라갈 수 있는 가장 높은 자리다. 숫자도 부처별로 평균 5~6명에 불과하다. 1급에서 실력을 발휘해 임명권자의 눈에 띄면 차관을 거쳐 장관까지 넘볼 수 있다.

하지만 정권 말기인 현재 1급 승진이 마냥 축하할 일은 아니라는 게 공무원 사회의 분위기다. 정권이 바뀌면 장관들은 1급 전원의 사표를 받는 게 관례다. 조기 대선이 4월 말이나 5월 초에 치러질 수 있다는 전망까지 나오는 상황이다.

조기 대선 시 대통령직 인수위원회 기간도 없기 때문에 최근 승진한 1급들은 3~4개월만 자리를 지키다 집에 돌아갈 수도 있다. “정권 말기면 국장들이 서로 승진하지 않으려고 눈치싸움을 치열하게 벌인다”는 말까지 나온다.

물론 정권이 바뀐다고 1급들이 제출한 사표가 모두 수리되는 것은 아니다. 경제부처의 한 실장은 “사표의 절반 이상은 수리되지 않는다”며 “1급 중 50% 이상은 살아돌아온다고 보면 된다”고 설명했다. 실장이 된 지 얼마 안된 사람은 고참 실장들보다 생존율이 높다는 얘기도 나온다. 이 때문에 “정권 초기든 말기든 1급 승진은 언제나 축하받을 만한 일”이라는 반론도 있다.

세종=이태훈 기자 beje@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[속보] 미국 1분기 GDP 경제성장률 1.6%…예상치 밑돌아](https://img.hankyung.com/photo/202404/02.22579247.3.jpg)

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)