[경찰팀 리포트] "당신 딸 유치원 알고 있다"…가족 협박에 결혼식장 깽판도

50만원 빌려주고 제때 못 받자 욕설에 가족들에게도 전화 테러

채무자 직장 찾아가 망신주고 1000% 넘는 '고금리 폭탄' 기본

일부는 시효 지난 대출채권 인수…상환 의무 되살려 돈 뜯어내

약속한 날 돈을 갚지 못하면서 악몽은 시작됐다. B씨는 심한 욕설을 퍼부었다. 위협을 느낀 A씨는 며칠 뒤 추가 이자를 더해 200만원을 갚아야 했다. 끝이 아니었다. B씨는 “1시간마다 연체이자 10만원씩 붙는다”며 “돈을 늦게 줬으니 2000만원을 줘야 한다”고 억지를 썼다. 남편과 남동생, 친구들에게도 전화를 걸어 욕설을 퍼부었다. A씨가 일하는 식당에도 시도 때도 없이 전화해 빚을 갚으라 독촉했다. 그러면서 A씨에게 “네 딸이 어느 유치원 다니는지 뻔히 아는데…”라는 협박까지 서슴지 않았다. 부산 연제경찰서는 지난해 11월 B씨를 붙잡아 검찰에 넘겼다.

불법 추심 일삼는 ‘동네 사채’ 활개

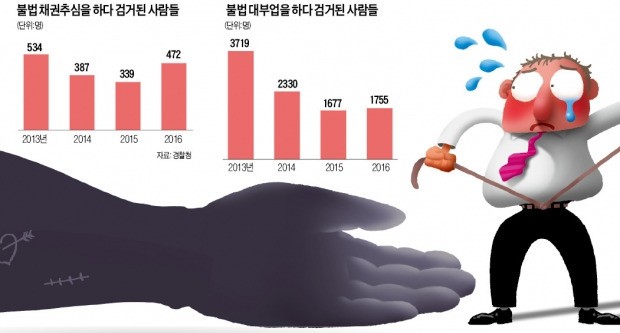

불황일수록 형편이 어려운 서민을 노린 불법 채권추심이 기승을 부린다. 제도 금융권에서 대출을 받기 어려운 서민들에게 ‘간편 대출’을 미끼로 접근하는 불법 대부업체가 여전히 많다. 경찰청과 금융감독원은 지난달 12일부터 이달 말까지 불법 대부업을 포함한 ‘투자사기·불법사금융 특별단속’을 벌이고 있다. 현재까지 한 달여간 불법 대부업과 채권추심 137건을 적발해 235명을 검거했다.

불법 대부업체는 소규모 조직 형태로 운영된다. 사채업자와 직원 2~3명이 작은 사무실을 차려놓고 암암리에 대출과 추심을 병행한다. 무등록 업체다. 금전대부, 대부중개, 채권추심 등을 하려는 대부업체는 ‘대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률’(대부업법)에 따라 지방자치단체에 등록해야 한다. 존재 자체가 불법인 셈이다. 이자제한법에서 정한 대부업 법정 최고금리(연 27.9%)를 비웃듯 살인적인 고금리로 돈을 빌려준다. 그러고선 금융당국이나 지자체의 감시망을 피해 ‘채권의 공정한 추심에 관한 법률’(채권추심법)이 금지하는 불법행위를 자행한다.

가족을 빌미로 협박을 하거나 채무자의 직장에 찾아가 망신주는 방법이 주로 쓰는 수법이다. 부산의 한 조직폭력배 C씨는 지난해 6~11월 지역 식당 사장 D씨에게 연 3200%에 달하는 고리로 대출을 해준 뒤 제때 이자가 들어오지 않자 수백 차례 전화해 “너 죽고 나 죽는 것으로도 부족하다. 너희 식구들도 무사하지 못할 것”이라는 폭언을 일삼았다. 또 영업 중인 식당에 찾아가 행패를 부리다 결국 검거됐다.

결혼식이나 장례식장에서 기습 행패를 부리는 일도 허다하다. 한 채무자 E씨는 지난해 장녀 결혼식장에서 날계란을 맞았다. 추심자가 예식장에 찾아와 하객들이 보는 앞에서 계란을 던지며 “빚을 갚아라. 둘째 결혼식 때도 보자”고 윽박질렀다.

돌고도는 부실채권 악용되기도

불법 대부업체가 아니라 은행이나 등록 대부업체에서 돈을 빌렸더라도 자신도 모르는 사이 불법 추심의 먹잇감이 될 수 있다. 카드빚이나 통신요금, 납품대금 등을 연체한 경우도 마찬가지다.

금융채무는 통상 5년이 지나면 무효가 된다. 채무자가 채권자에게 돈을 달라고 요구하거나 빌려준 돈을 받는 등 권리행사를 하지 않은 때로부터 5년이다. 채권의 소멸시효가 완성되면 채무자는 돈을 갚을 의무가 없다. 하지만 채권자가 빚을 갚으라고 요구하는 행위까지 금지되는 것은 아니다.

이를 노리고 일부 대부업체는 금융회사나 브로커로부터 소멸시효 완성채권을 헐값에 대량으로 사들인다. 법원에 지급 명령을 신청한 뒤 압류 등을 할 수 있는 집행권원을 확보해 돈을 받아내거나, 채무자에게 소액 변제라도 받아내는 방식으로 시효를 부활시켜 채권을 추심하기 위해서다. 합법적 절차를 거쳐 추심하는 건 불법이 아니다. 하지만 일부 업체는 소멸시효 완성채권을 활용해 사기를 치거나 불법 추심행위를 하고 있다.

재작년 9월에는 법무사와 손잡고 소멸시효가 지난 채권의 원금을 조작해 법원에 지급명령 신청을 한 일당이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 채무자들이 오랜 시간이 지난 탓에 정확한 연체 금액을 잘 기억하지 못한다는 점을 악용해 채무자들에게서 16억원을 뜯어냈다.

금감원은 지난해 11월 소멸시효 완성채권의 추심과 매각을 금지하는 내용을 담은 ‘채권추심업무 가이드라인’을 만들고 대부업체 등에 행정지도를 했다. 하지만 가이드라인은 강제성이나 법적 구속력이 없다.

더불어민주당은 ‘죽은 채권 부활 방지법’이라는 이름으로 소멸시효가 지난 채권을 추심하지 못하도록 하는 내용을 채권추심법에 명문화하는 방안을 추진 중이다. 금융소비자를 보호하려는 움직임이지만 일각에선 “채무자의 도덕적 해이를 부추긴다”는 지적도 제기되고 있다.

마지혜 기자 looky@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

!['스벅' 집값 끌어올린다는데…이 동네선 "악몽입니다" 호소 [현장+]](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36514156.3.jpg)

![MBC '뉴스데스크' 앵커 출신 박혜진, 파격 근황 봤더니 [이일내일]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36513659.3.jpg)