한진해운 법정관리 추가비용 '눈덩이'…"호미 대신 가래로 막을 판"

필요자금 1.3조인데 자구안 부족하다며 '퇴짜'

해운산업 지원액 포함 포기비용 최소 7조 달해

하지만 한진해운 법정관리를 둘러싼 논란은 좀처럼 가시지 않고 있다. 화물 하역과는 별개로 직·간접적 투입 자금이 7조원 이상으로 눈덩이처럼 불어나고 있어서다. 결과론이지만 한진해운에 자금을 투입해 살렸어야 한다는 지적도 나온다.

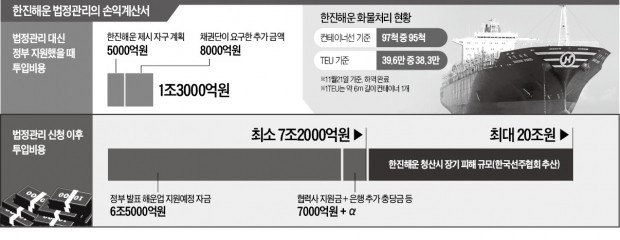

산업은행 등 채권단은 5월 초부터 한진해운이 유동성 위기를 넘길 방안을 놓고 한진그룹과 줄다리기를 벌였다. 핵심은 한진해운이 내년 말까지 생존하는 데 필요한 1조3000억원을 누가 부담하느냐였다. 상거래채권 연체대금과 밀린 용선료, 선박금융 이자 등을 합한 액수다. 한진그룹은 최대 5000억원 정도만 마련할 수 있다고 밝혔다. 나머지 부족자금 8000억원은 산업은행 등 채권단이 지원해줄 것을 요청했다.

그러나 채권단은 완강했다. 한진 측의 자구안이 턱없이 부족하고 부실기업에 국민 혈세를 투입하는 건 구조조정 대원칙에 위배된다는 이유에서였다. 이동걸 산업은행 회장은 “자금 지원은 국민 세금으로 한진해운이 해외 선주사 등에 지급할 이자만 내주는 셈”이라고 했다. 임종룡 금융위원장도 “대주주가 책임지는 모습을 보여야 한다”며 “추가 자금 지원은 없다”고 못 박았다. 9월13일 국무회의에서 박근혜 대통령은 “정부가 도와줄 것이라는 안일함을 묵인하지 않겠다”고 했다.

버틸 재간이 없던 한진해운은 결국 8월31일 법정관리를 신청했다. 한진그룹이 부담하겠다고 밝힌 5000억원을 뺀 8000억원을 마련하지 못해 세계 7위 원양 해운사가 사실상 공중분해된 상황이다.

직·간접 피해 7조원 규모로 급증

한진해운이 법정관리를 신청한 직후 금융위는 한진해운 법정관리로 은행권이 2856억원의 충당금을 추가로 쌓아야 하고 협력사는 573억원 정도의 피해를 볼 것이라는 분석자료를 냈다. 피해가 크지 않을 것이란 얘기였다. 그러나 예상은 크게 빗나갔다. 화물운송 차질 등 물류대란은 석 달 가까이 지속됐다.

한진해운 법정관리로 인한 피해는 어느 정도일까. 지금까지의 직접적 피해만 최소 7000억원에 달한다. 우선 한진해운 근로자와 협력사에 대한 정부 지원이 눈덩이처럼 불었다. 정부는 이달 7일까지 3445억원을 경영난에 처한 한진해운 협력사에 지원했다. 또 492명의 한진해운 근로자(선원)가 해고 통보를 받았고, 이들에겐 두 달치 실업급여와 퇴직금 명목의 위로금으로 105억원이 지급될 예정이다.

환적화물 감소에 따른 부산항 피해도 컸다. 부산항만공사는 선박료와 하역일감 감소 등에 따른 부산항 피해가 연간 695억4300만원에 달할 것으로 추정했다. 이게 전부가 아니다. 정부는 지난달 31일 해운업 경쟁력 강화방안을 내놨다. 해운산업 공백을 메우기 위해 6조5000억원을 투입한다는 내용이다. 결과적으로 한진해운 법정관리로 7000억원의 직접적 피해, 6조5000억원의 신규 자금 등 총 7조2000억원을 더 투입하는 상황을 맞았다.

장기적 손실은 ‘추산 불가’

한진해운의 운명은 내년 2월 초 최종 판가름난다. 법원이 한진해운의 회생과 청산 여부를 결정할 예정이어서다.

만약 법원이 한진해운 청산결정을 내리면 경제에 미칠 중장기적 파장은 상상하기조차 쉽지 않다. 한국선주협회는 장기적인 피해 규모가 20조원에 달할 것이란 분석을 내놨다. 한진해운 청산으로 부산항만 및 해운·무역업계가 입을 손실 등을 모두 감안한 추정치다.

협회 관계자는 “말이 20조원이지 어떤 부분에서 얼마의 피해를 볼지 추산하기 어렵다”고 말했다.

정부는 한진해운에 자금을 투입했더라도 지금의 글로벌 업황 및 경쟁 상황을 감안하면 위기를 피하기 어려웠을 것이라고 밝혔다. 시기의 문제일 뿐 한진해운 회생은 힘들었다는 주장이다. 그럼에도 한진해운 법정관리에 따른 파장을 정부가 오판했다는 비판을 피하기는 쉽지 않다.

해운업계 관계자는 “정부가 ‘부실기업에 신규자금 지원은 없다’는 원칙을 고수하면서 8000억원을 아꼈지만, 그로 인한 피해를 결국 국민 혈세로 메우게 된 것 아니냐”며 “너무도 비싼 대가를 치렀다”고 꼬집었다.

오형주/정지은 기자 ohj@hankyung.com

-

기사 스크랩

-

공유

-

프린트

![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)